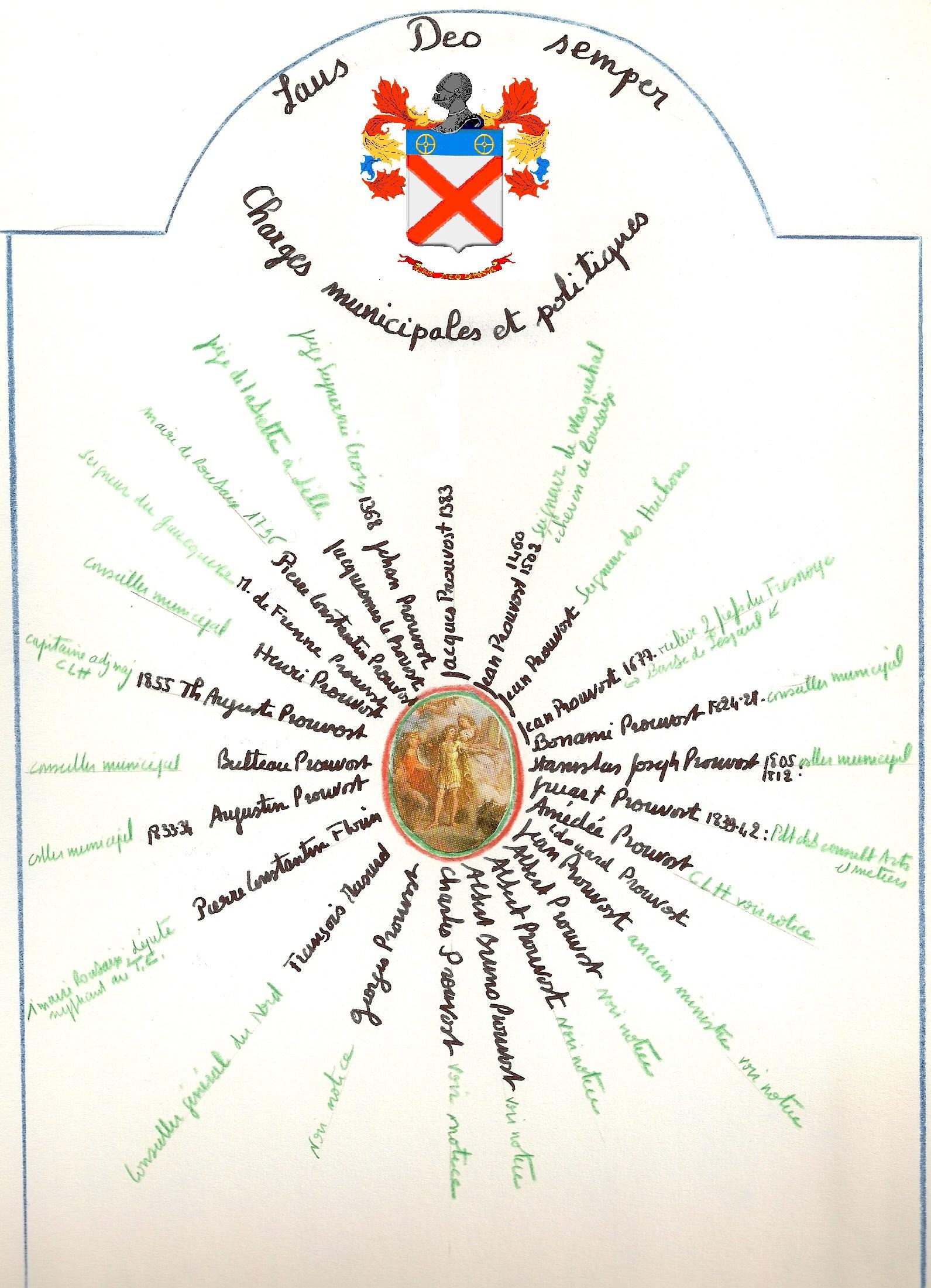

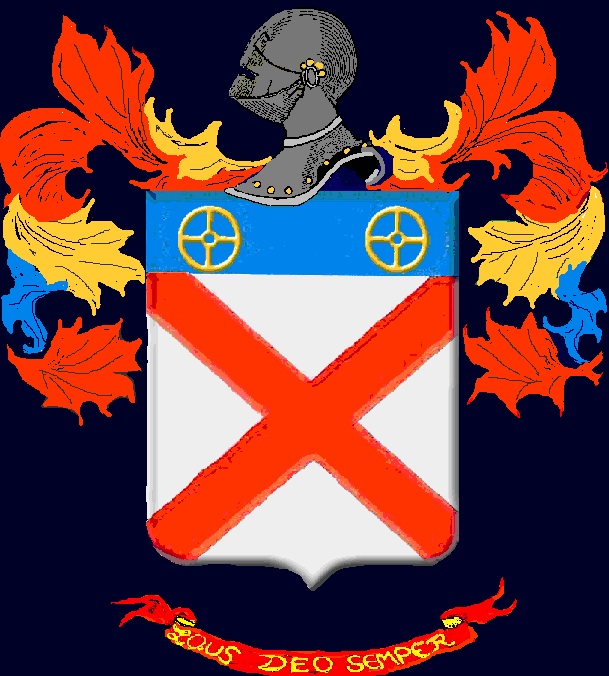

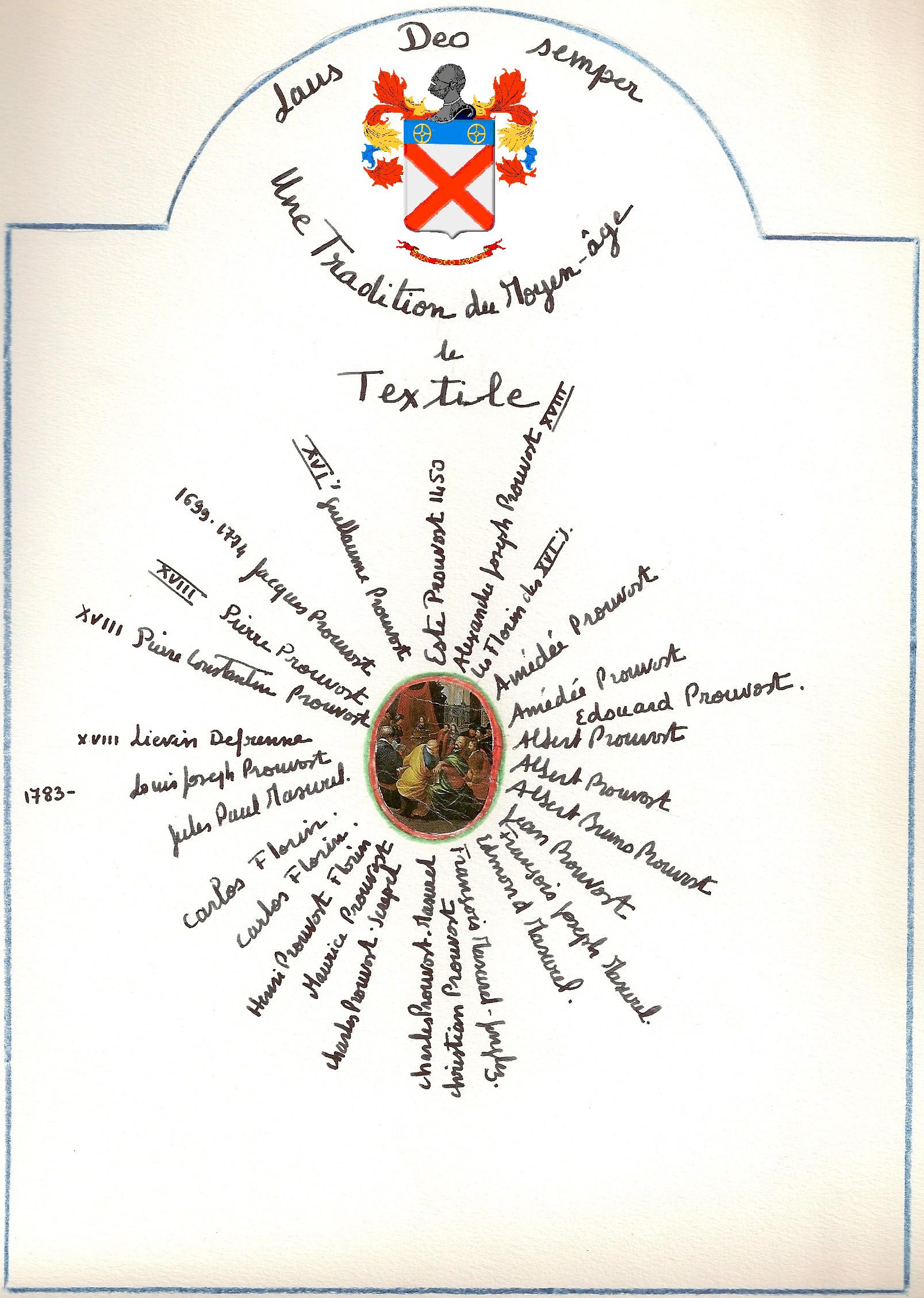

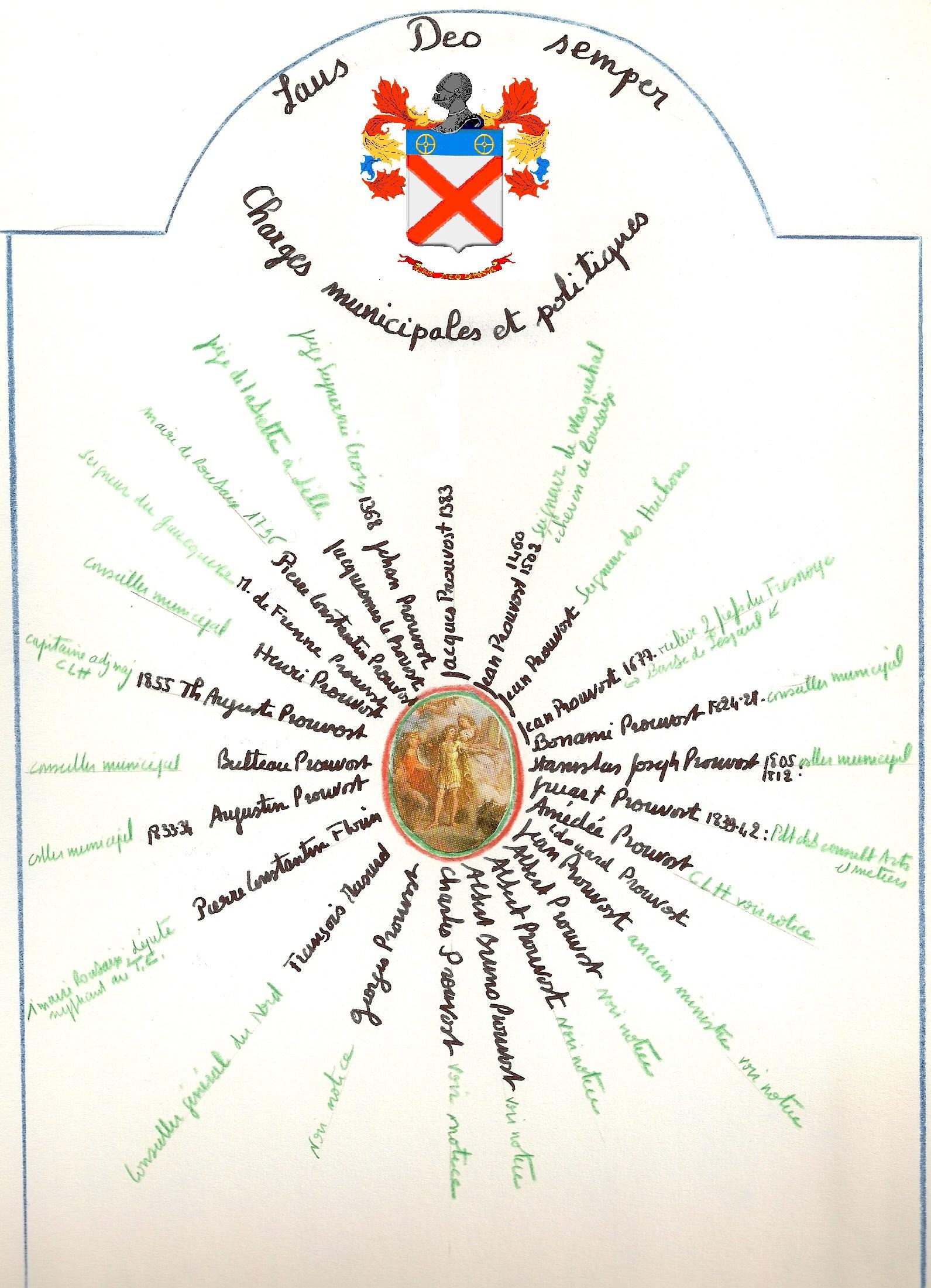

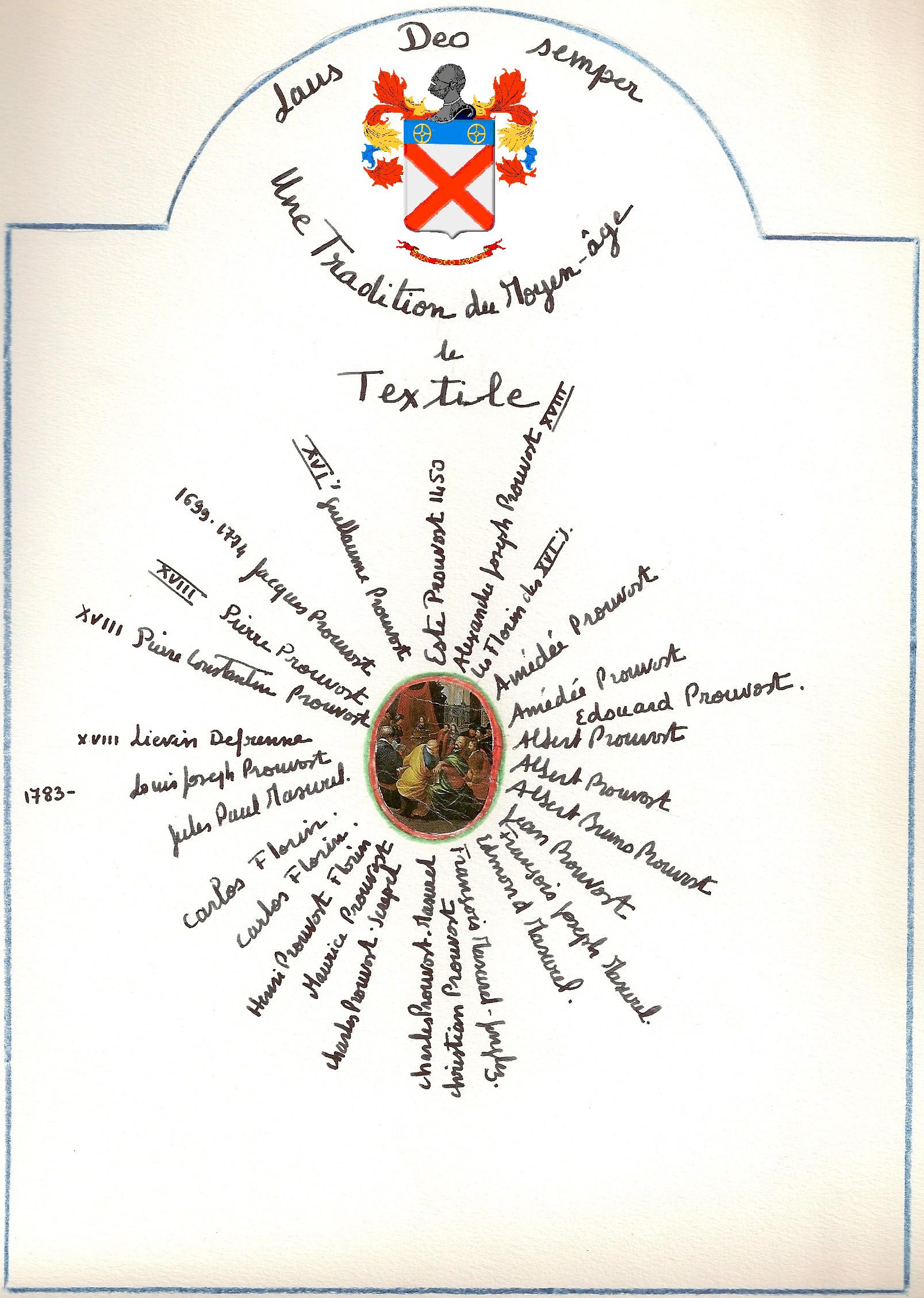

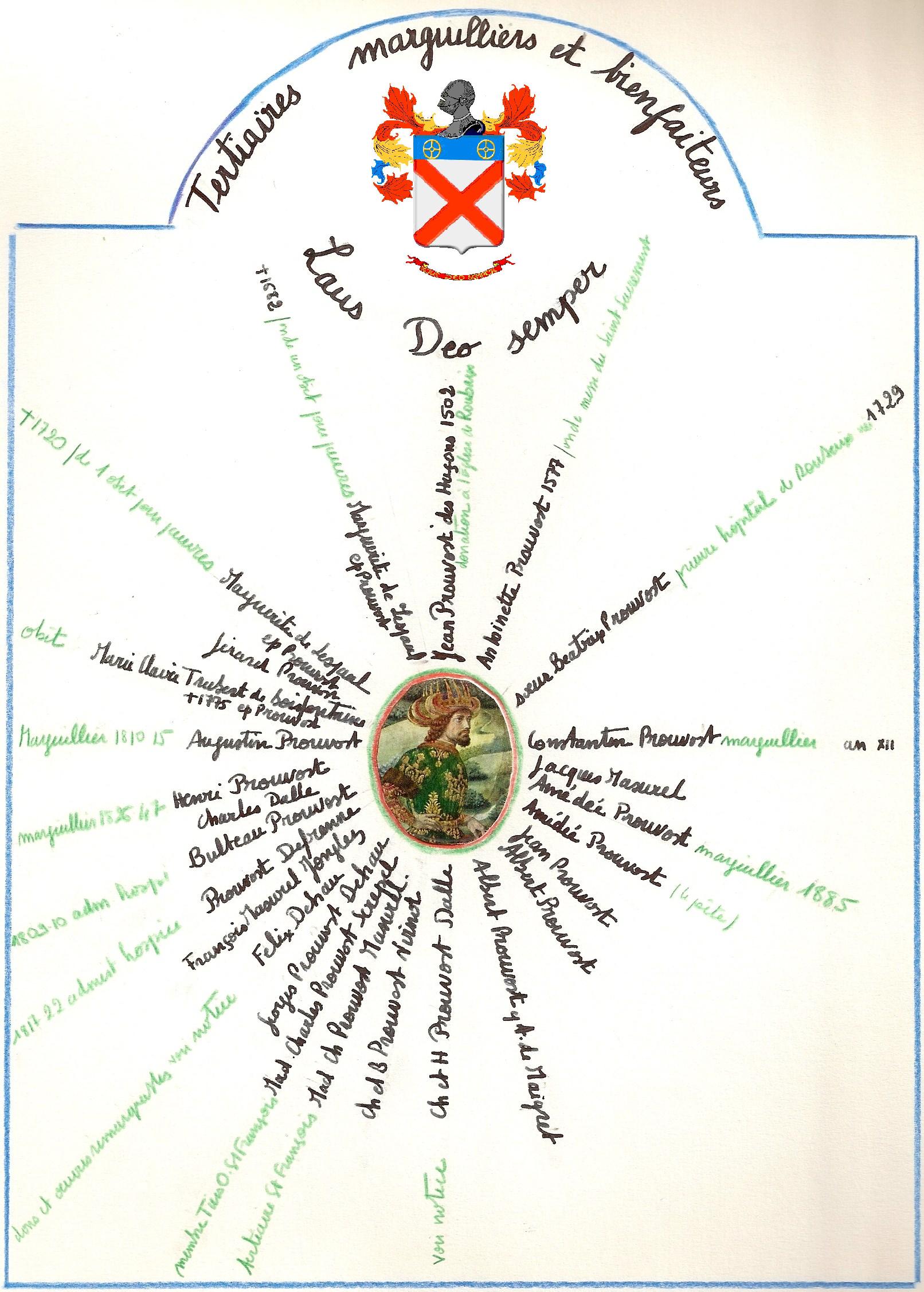

Thesaurus agnatique des Prouvost

depuis le XV° siècle

Servir : leur apport au Bien Commun

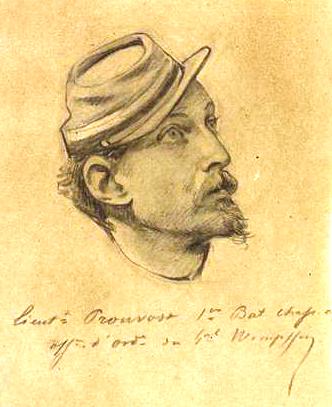

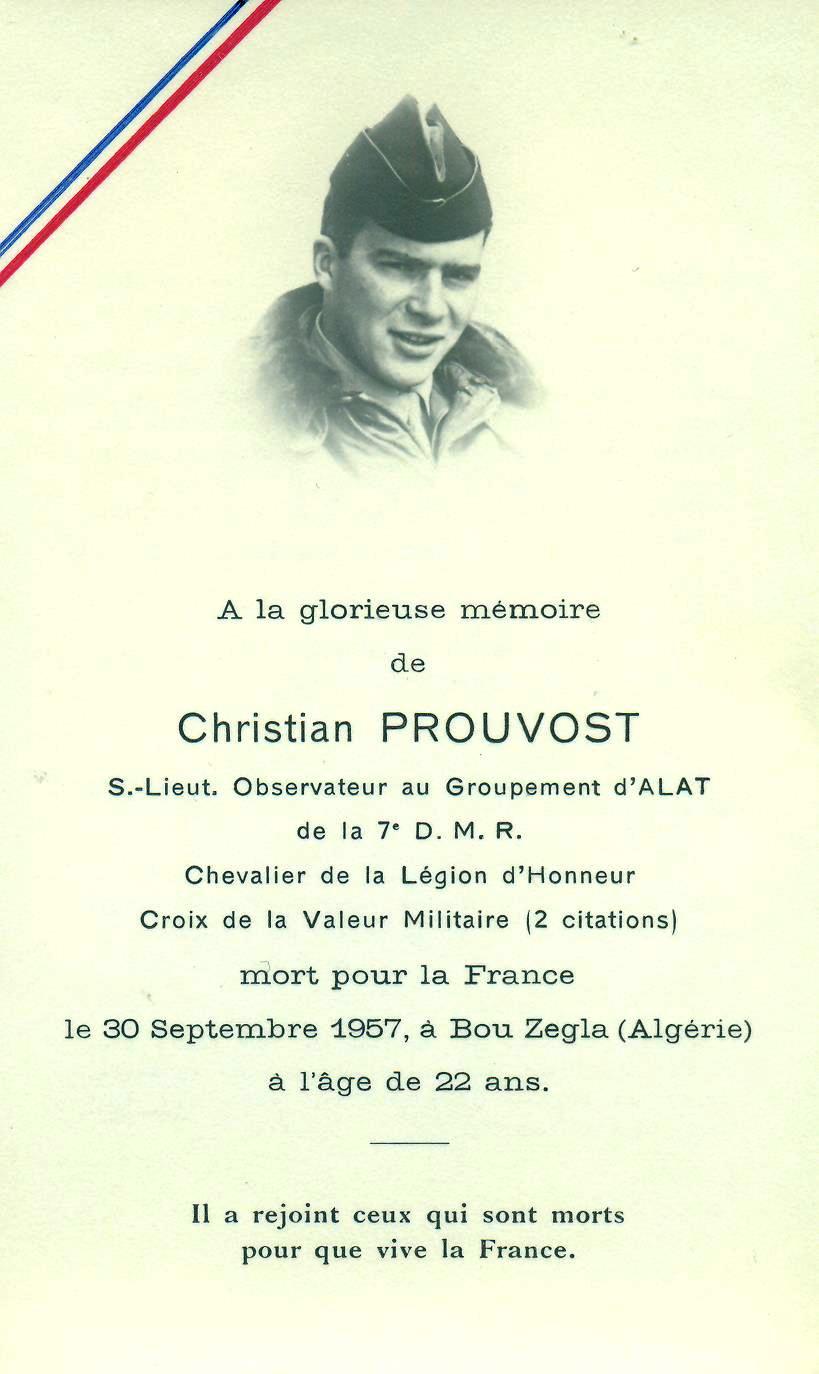

Chevaliers et Capitaines

Le thesaurus agnatique est le document le plus important de toute lignée.

Le thesaurus agnatique est le document le plus important de toute lignée.

Parmi les règles pour reconstituer de vraies élites:

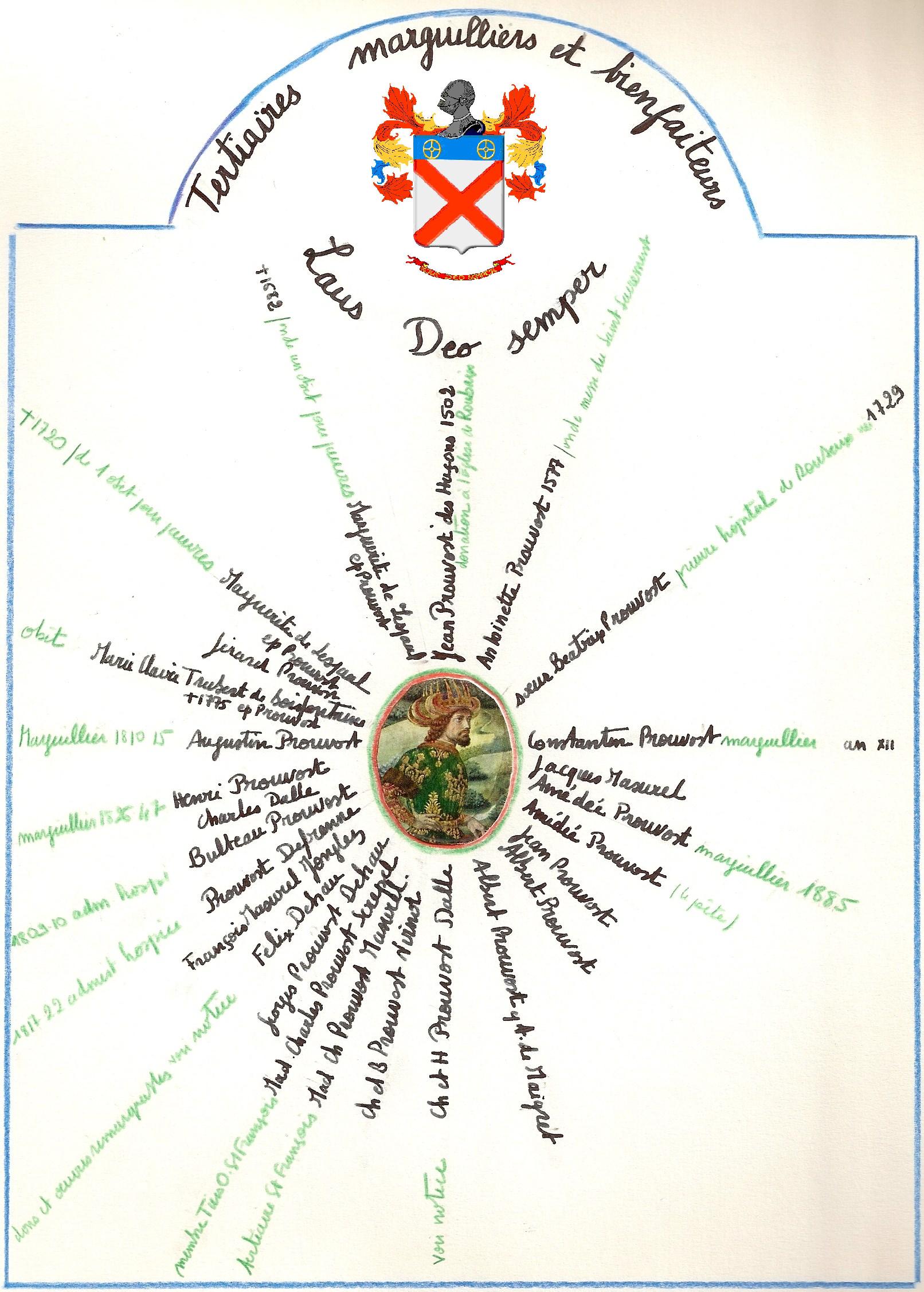

On créera ou complétera un THESAURUS ECRIT AGNATIQUE généalogique,

rassemblant

en un même document – site, livre- très

souvent réactualisé et

réédité,

la liste de tous les personnages de la famille portant le nom ayant

servi le

Bien Commun : il constituera les PREUVES de

l’appartenance aux vraies

élites:

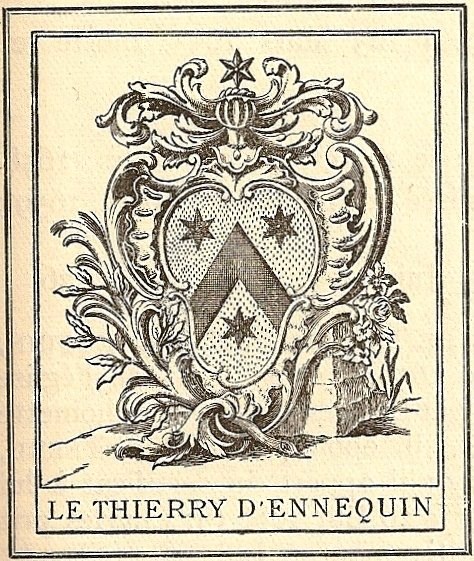

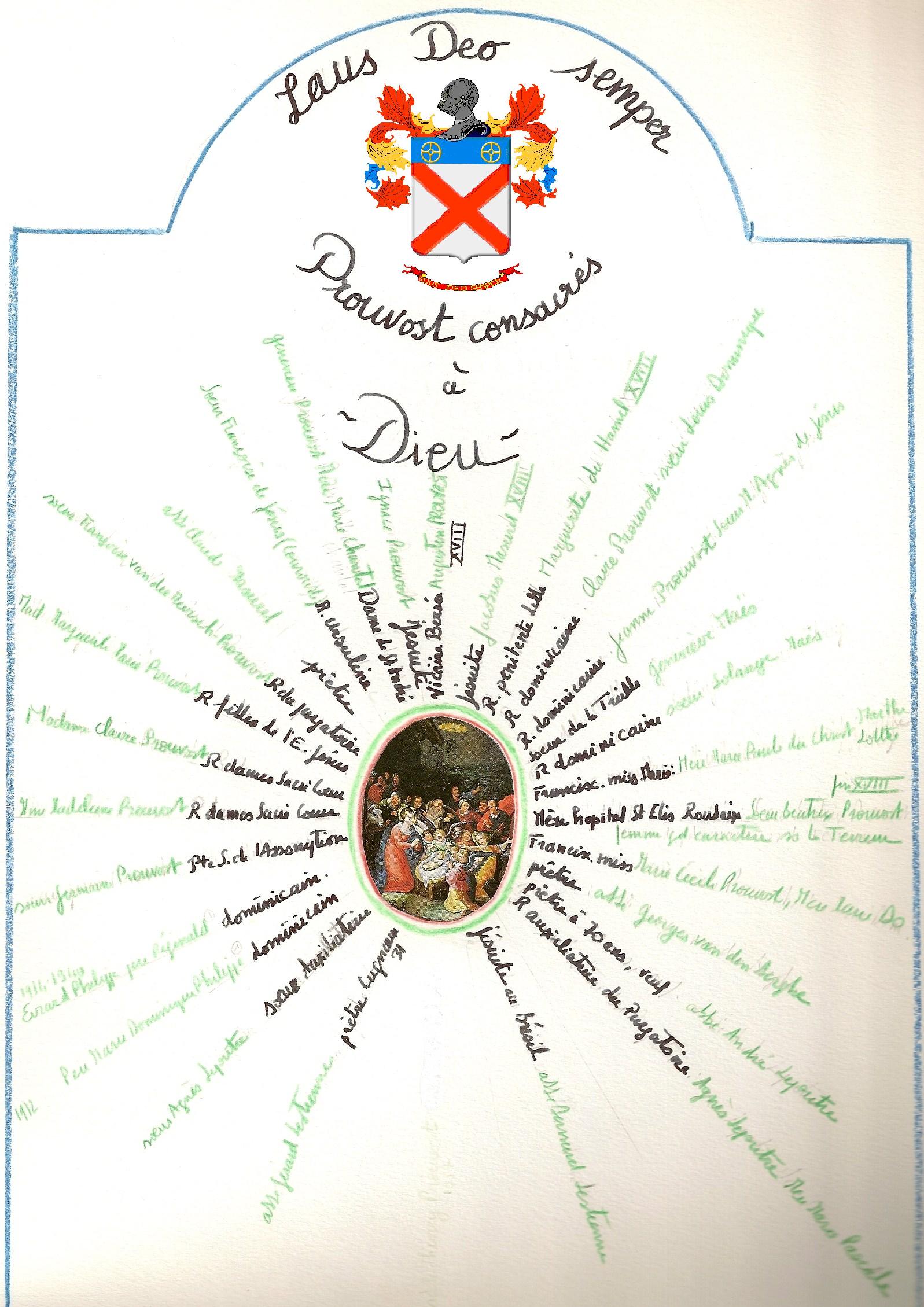

On pourra créer un autre THESAURUS VISUEL AGNATIQUE ET COGNATIQUE

sous la forme d'un collage, réunion des figures ayant illustré les deux

familles paternelle et maternelle, le tout autour du blason paternel.

Ces deux

thesaurus équivaudront aux « lettres de noblesse », guidant chaque choix de

vie, notamment matrimonial.

________________

Cette synthèse à travers les siècles est dédiée à

Monseigneur le Prince

Louis de Bourbon, Duc d'Anjou, Aîné des Capétiens, Chef de la Maison

Royale de France.

Pour dessiner chez les Prouvost, la notion de SERVIR,

principe des

élites,

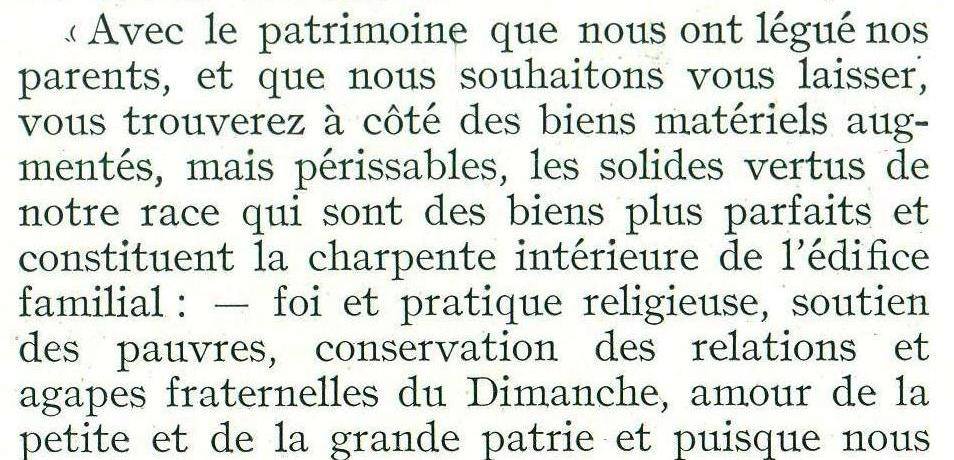

un héritage spirituel :

nous commencerons par ces deux

citations:

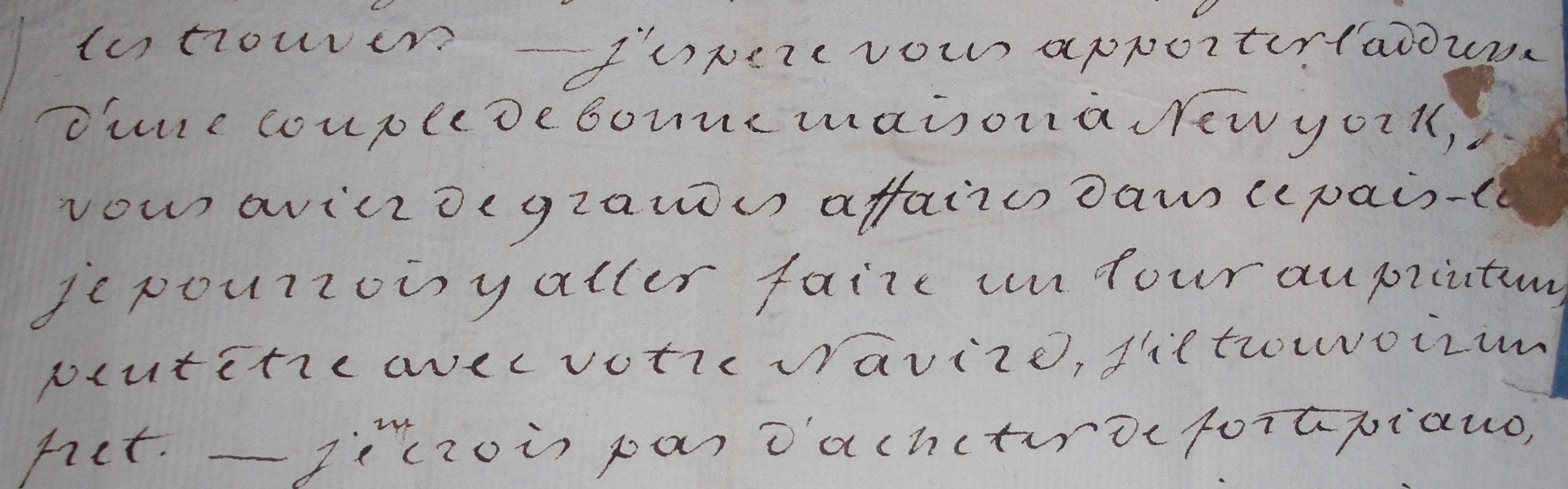

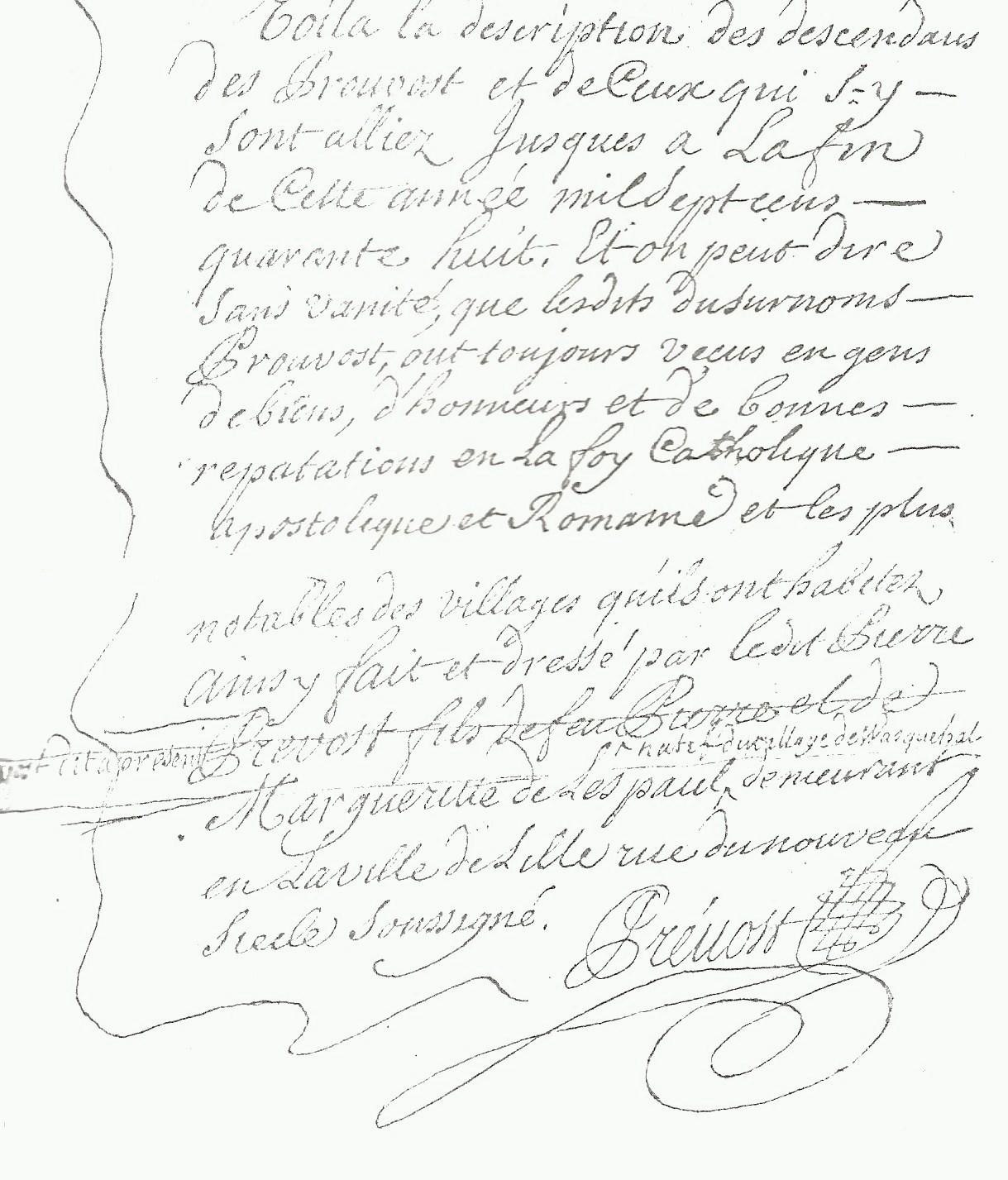

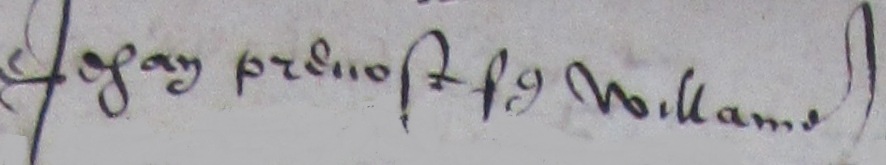

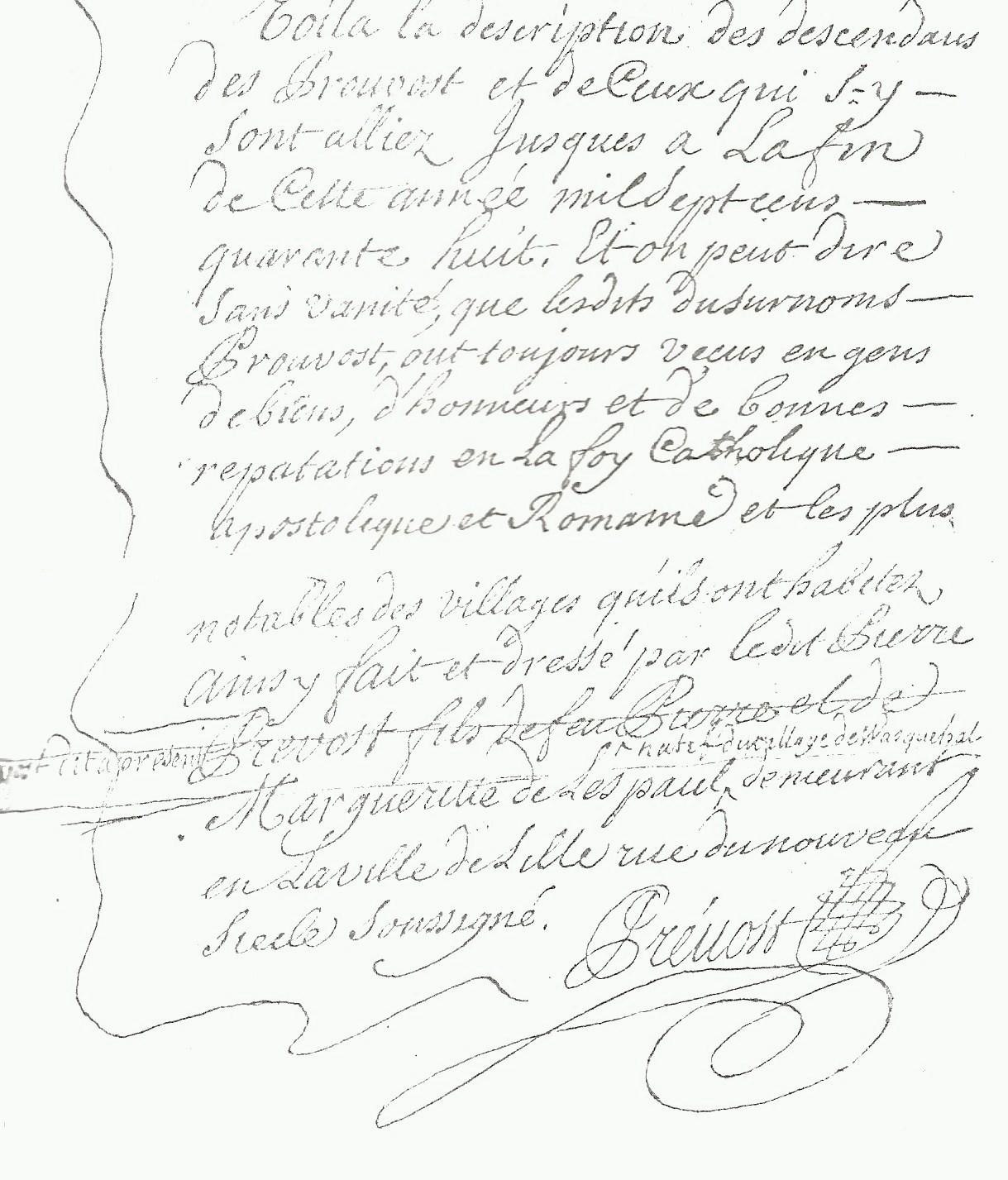

Pierre Prouvost dans la généalogie qu'il rédigea en

1748 :

« Voila la

description des descendants des Prouvost et de ceux qui se sont alliez

jusques a la fin de cette année mille sept cens quarante huit. Et on peut dire

sans vanité, que lesdits du surnom Prouvost, ont toujours vécu en gens de

biens, d’honneurs et de bonne réputation en la foi catholique apostolique et

romaine et les plus notables des villages qu’ils ont habitez "

et le littéraire C. Lecigne,

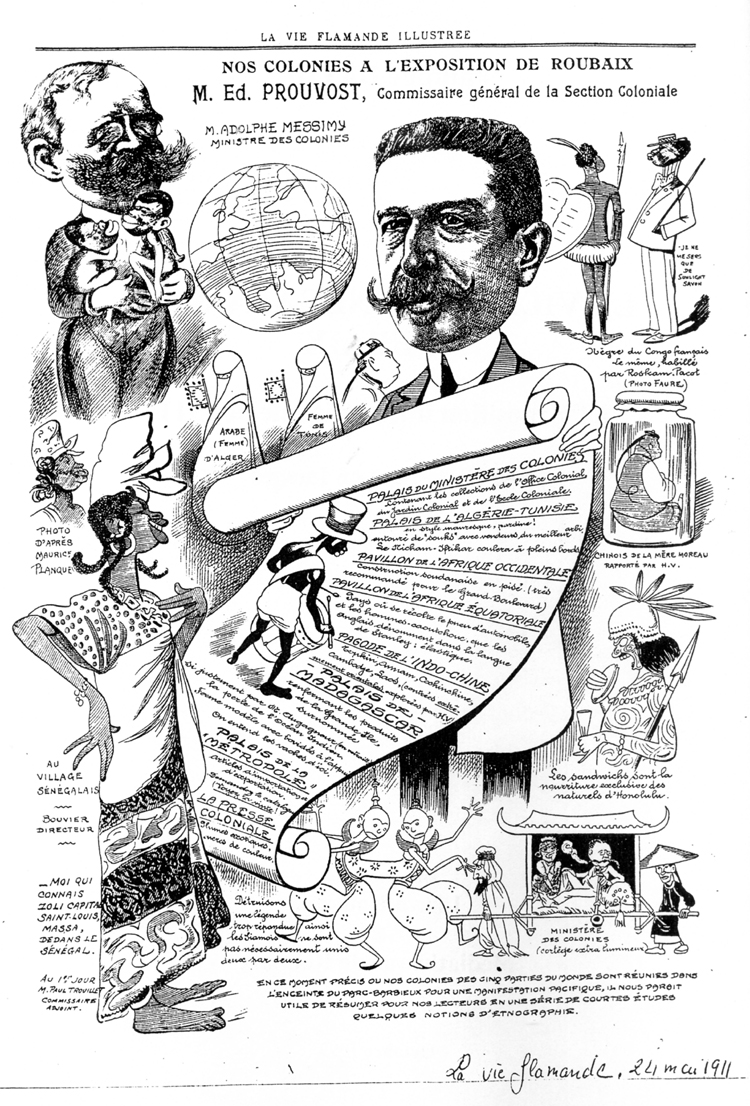

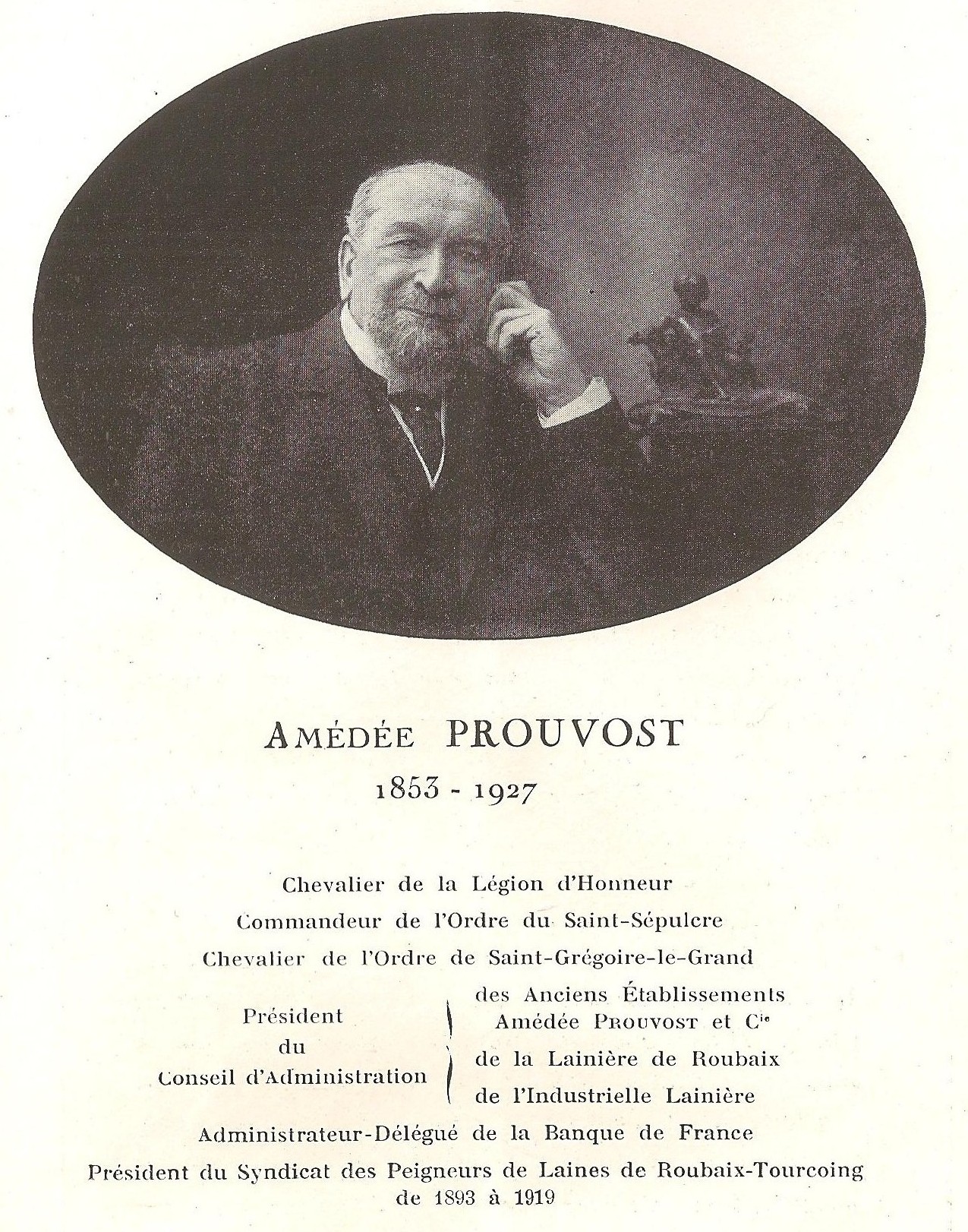

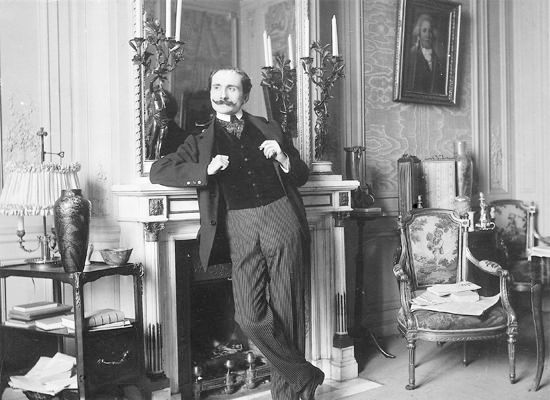

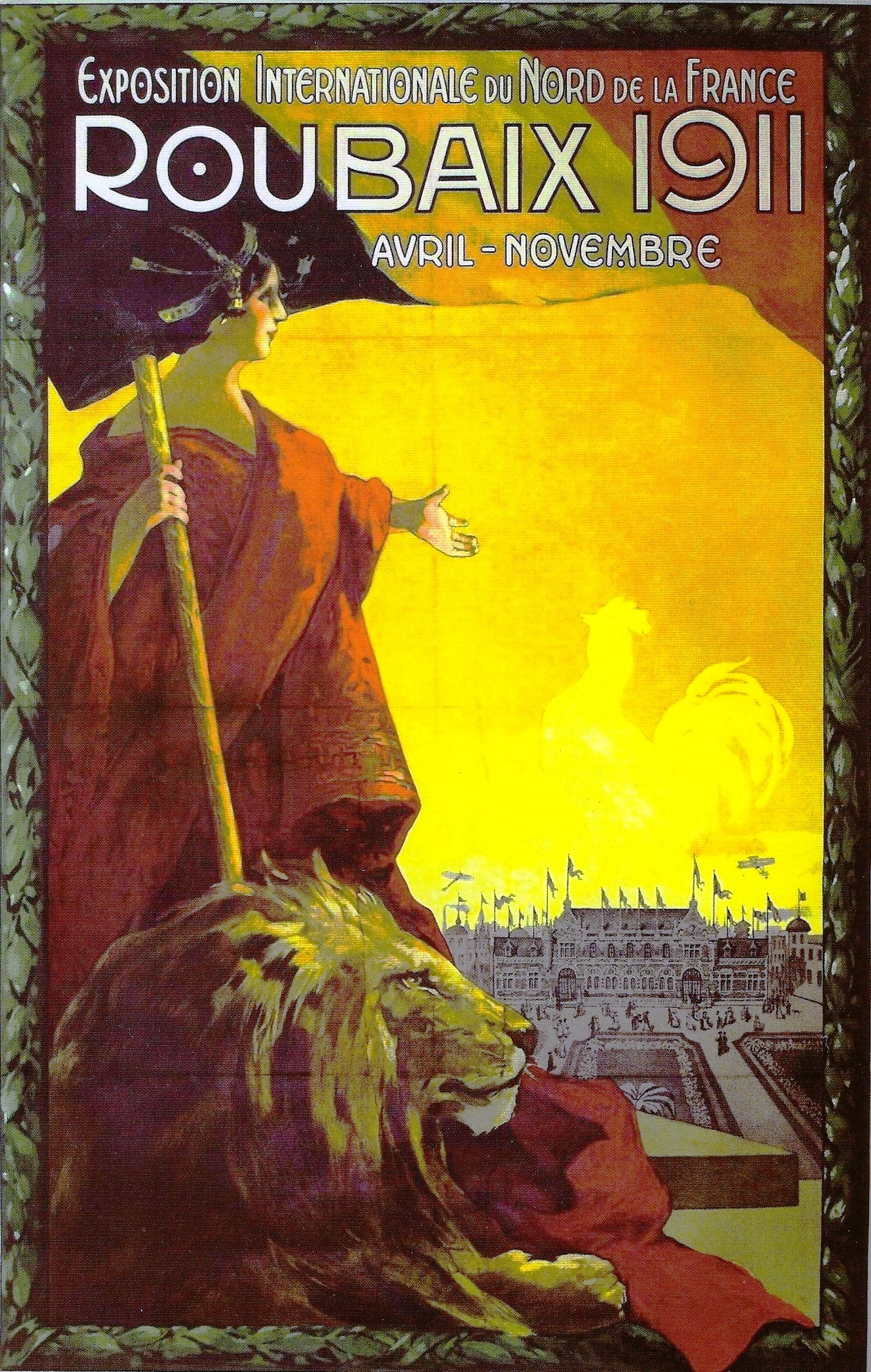

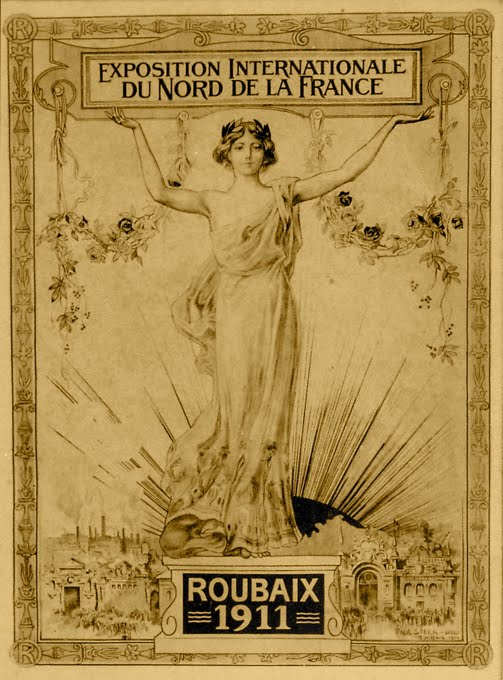

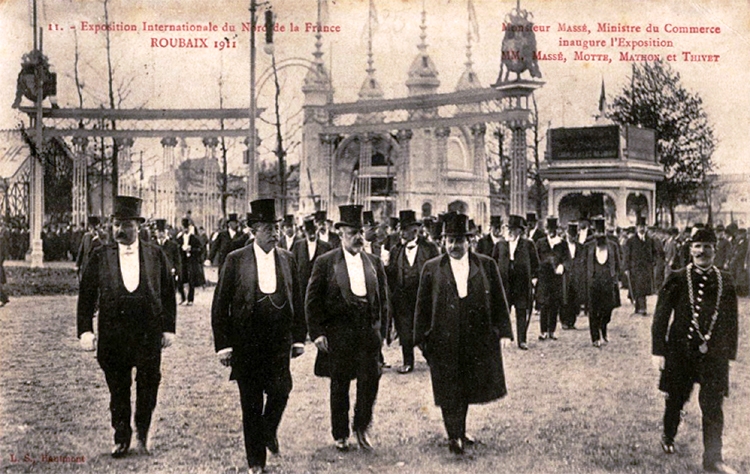

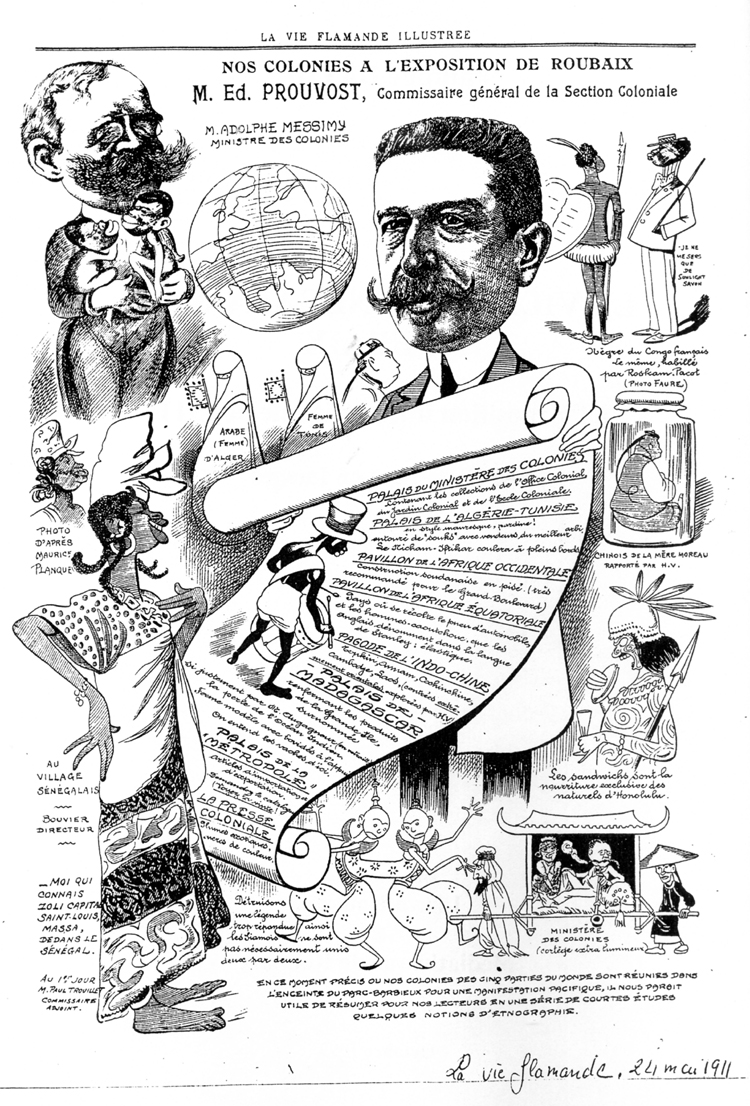

en 1911, publié chez Grasset, au sujet du poète Amédée Prouvost:

" Dès l’âge de cinq

ans, Amédée Prouvost se sentit dépositaire d’une tradition et comme l’héritier

présomptif d’une royale lignée : l apprit un à un le nom de ses

prédécesseurs et que chacun d’eux signifiait depuis quatre siècles et

demi, beaucoup d’honneur, de travail et de foi chrétienne. On ne

voulut pas qu’il puisse méconnaître ce passé et, si, par impossible, il lui

arrivait d’être infidèle, qu’il eût l’excuse de l’ignorance. Un jour le père

prit la plume et, sans orgueil, sans autre prétention que de donner à ses

enfants la conscience intégrale de leurs origines, il écrivit les annales

de sa famille. Avant tout, il songea à celui qui était son premier né,

l’espérance de la dynastie ; il s’adressa à lui :

« Je crois utile, mon

cher fils, dès tes premiers pas dans ta vie d’écolier, de t’initier à ce que

tes maîtres ne pourront t’enseigner avec autant de persuasion que ton père,

j’entends

L’amour de la famille,

Le respect de ses traditions d’honneur,

Un attachement inébranlable aux convictions religieuses de nos pères,

et leur fidélité aux traditions monarchiques.

Je considère comme un devoir De te donner comme modèle cette lignée d’ancêtres."

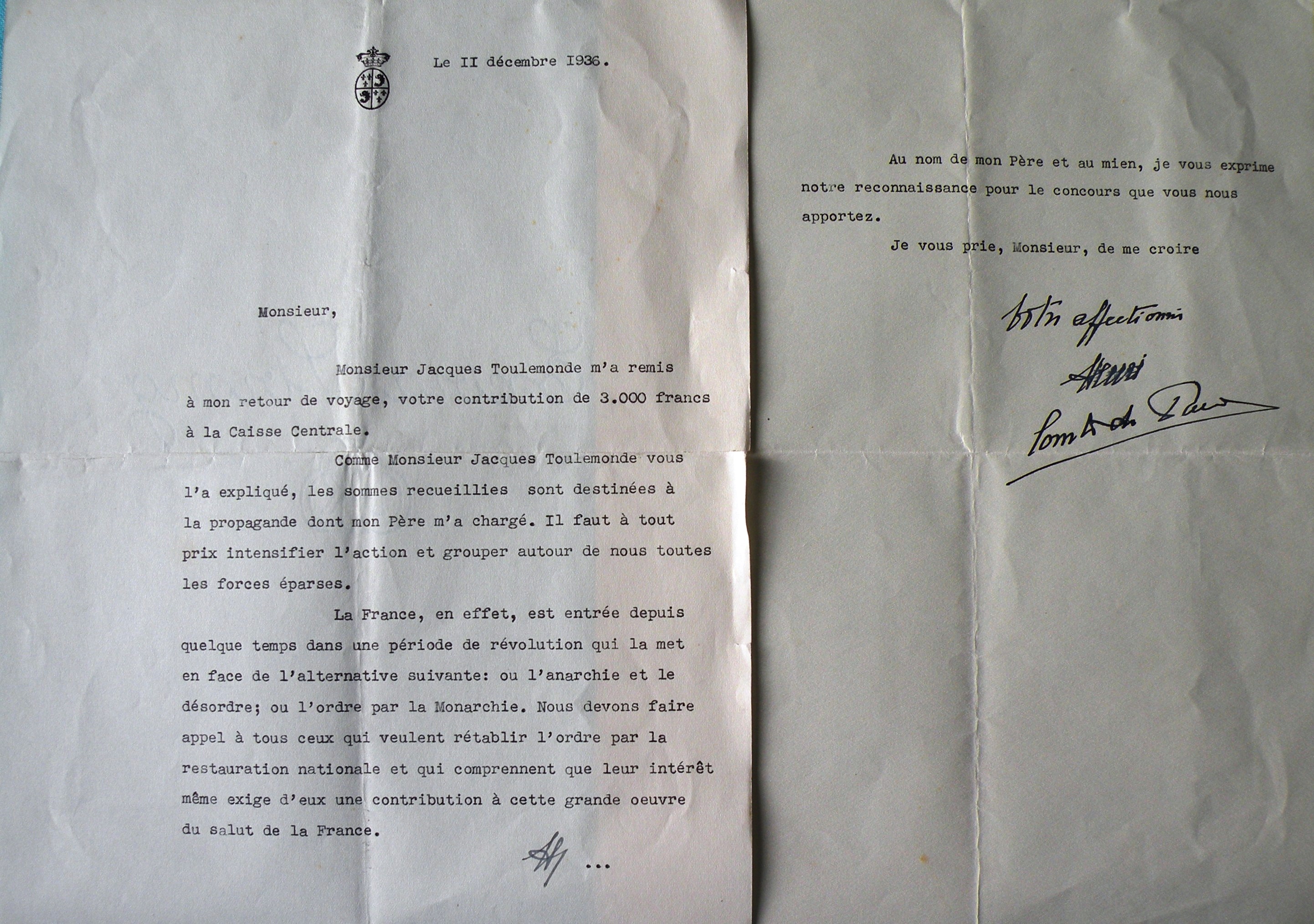

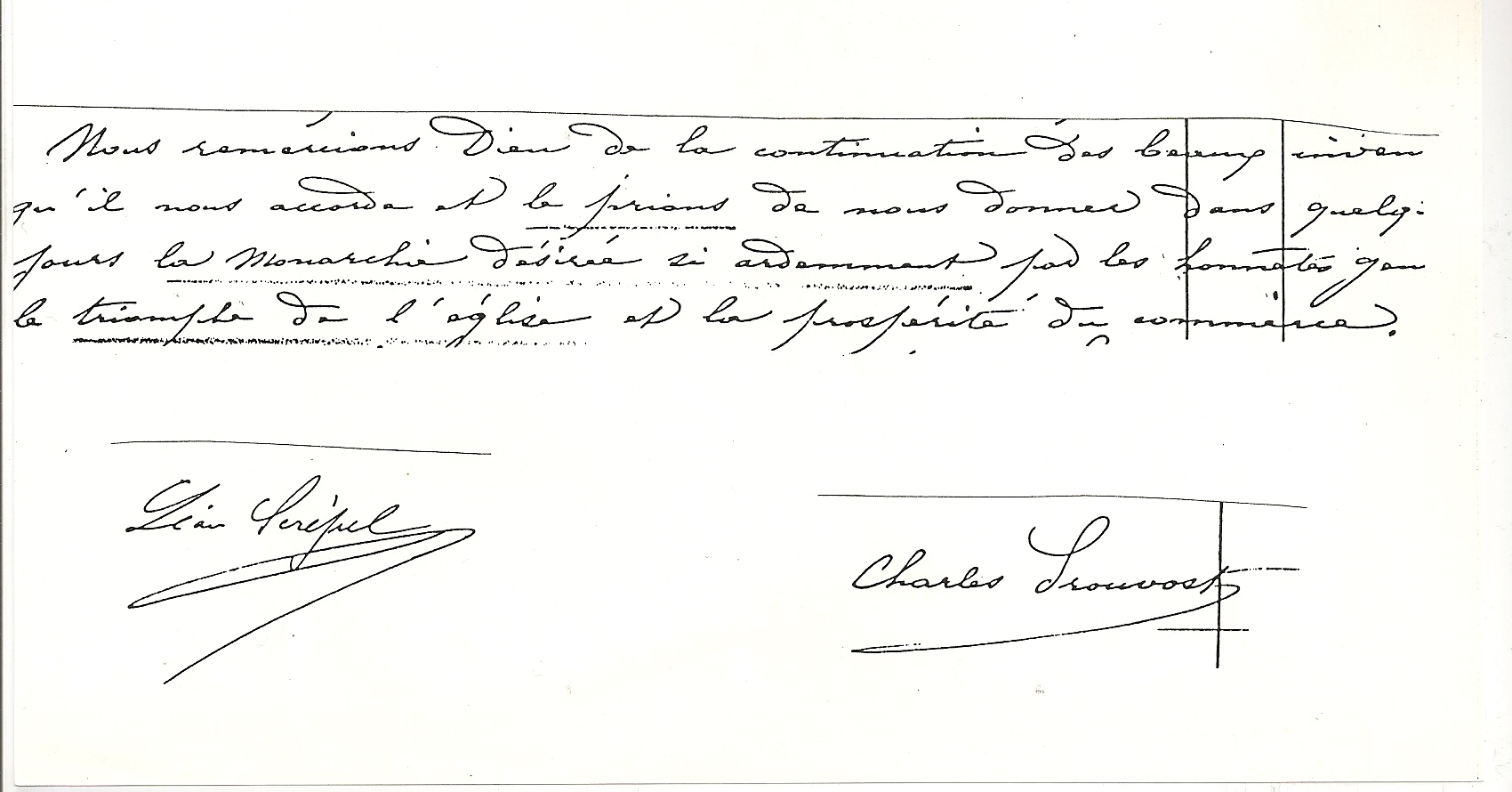

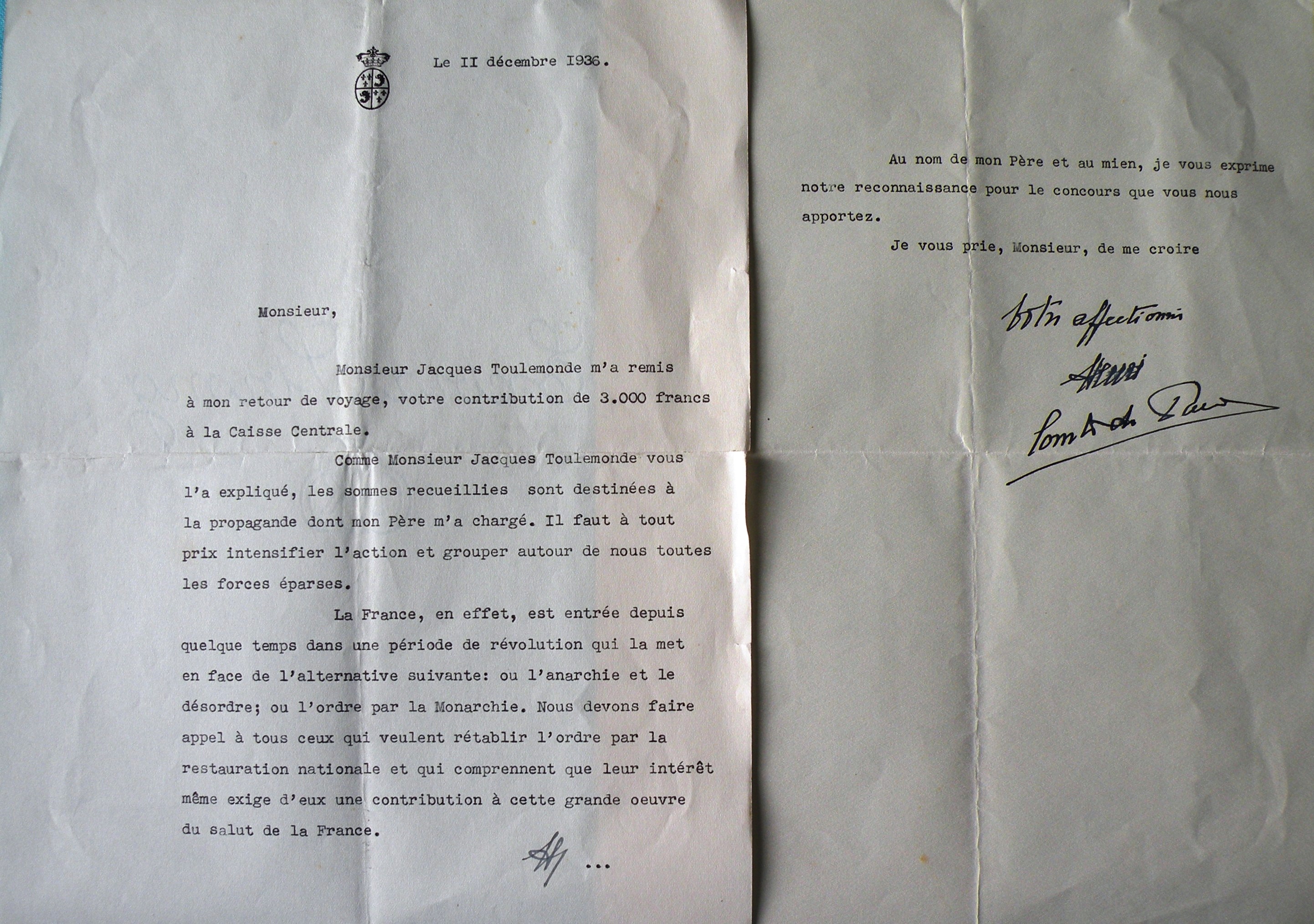

Voici un extrait de la lettre que nous avons envoyé en 2011 à Monseigneur le Prince Louis de Bourbon, Duc d'Anjou:

«

Suite à un parcours long et atypique consacré à

cette recherche à travers l’art, la

généalogie, la philosophie, l’histoire, la

théologie, le marché de l’art, le marché de

l’immobilier historique à Paris, j’ai

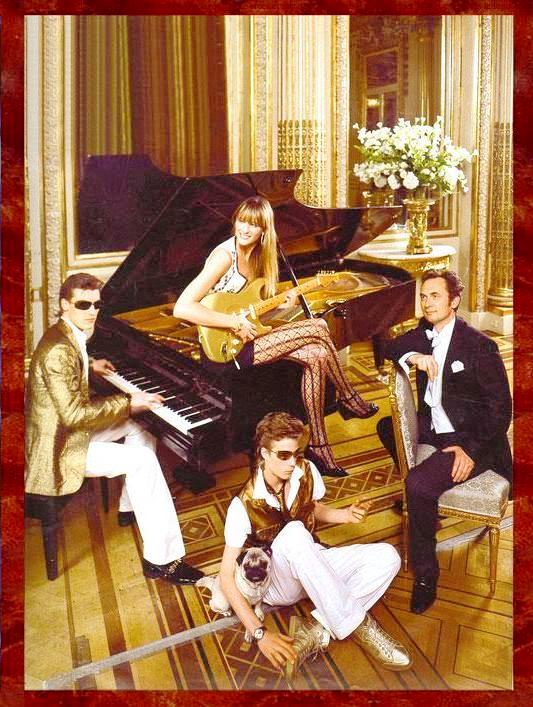

créé, il y a cinq ans, une agence de communication et

d’évènementiel : « Pour vous, les princes

» spécialisée dans la communication et les

évènements oniriques dans les plus beaux lieux

historiques.

Le nom de cette agence est le fruit de mes études de

théologie et de philosophie au sein du Séminaire

traditionnel d’Ecône et il est synthétisé par

la sphère de mon logo : tout être est transcendé

par ses transcendantaux : Un = Vrai = Bien = Beau = Amour = Dieu ; une

fois ces transcendantaux replacés au cœur de chacun

par chacun - en tant que Créature - dans le cadre de son

parcours de vie, alors peuvent s’épanouir les attributs de

l’Être ; pour l’être humain, il s’agit

des qualificatifs de Prince ou de Princesse, au sens spirituel du

terme, c'est-à-dire toutes les qualités qu’on peut

y observer. La sphère représente donc l’Être

dans sa plénitude.

Il est étonnant de constater que ceci est perçu

inconsciemment, que mes premiers évènements me valurent

les plus oniriques photographies dans les plus belles revues et que

chacun entend et interprète le nom de « Pour vous, les

princes », comme il est à l’intérieur de

lui-même.

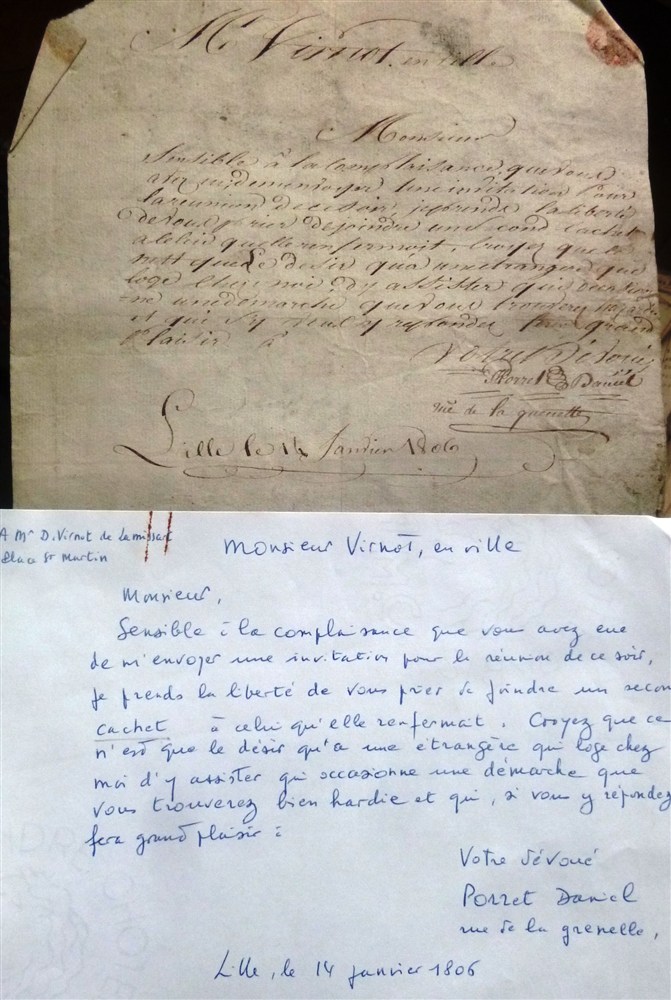

Mais mon œuvre de communication réside dans mes deux

importants ouvrages sur la famille de mon père, les Prouvost et

alliés, 1000 pages, et sur la famille de ma mère,

les Virnot-Virnot de Lamissart et alliés, 550 pages ;

c’est œuvre d’exhumation, d’inspiration,

de synthèse, et surtout d’ordonnancement ; vous pourrez en

juger en allant vers mes sites : www.thierryprouvost.com et

www.virnot-de-lamissart.com qui rassemble 90% des textes et

illustrations et que 10.000 internautes fréquentent chaque mois;

j’éditerai ces ouvrages comme des livres d’art

luxueux.

Je fais donc l’œuvre que les Monarques n’ont pas fait

depuis deux cents ans, ce qui a laissé les familles orphelines

et sans jardinier, la République ne se considérant pas

compétente quant à l’ordonnancement des

familles, ceci relevant de la tête ; exaspéré par

cette situation, j’ai franchi impétueusement, il y a trois

ans, le 15 août 2008, les terres largement en friche de mes

aïeux et alliés et j’ai commencé, depuis cette

même sphère s’élevant par le Souffle,

à user de ma formation en contemplant et étudiant ; alors

j’ai pu découvrir la beauté du tracé de ces

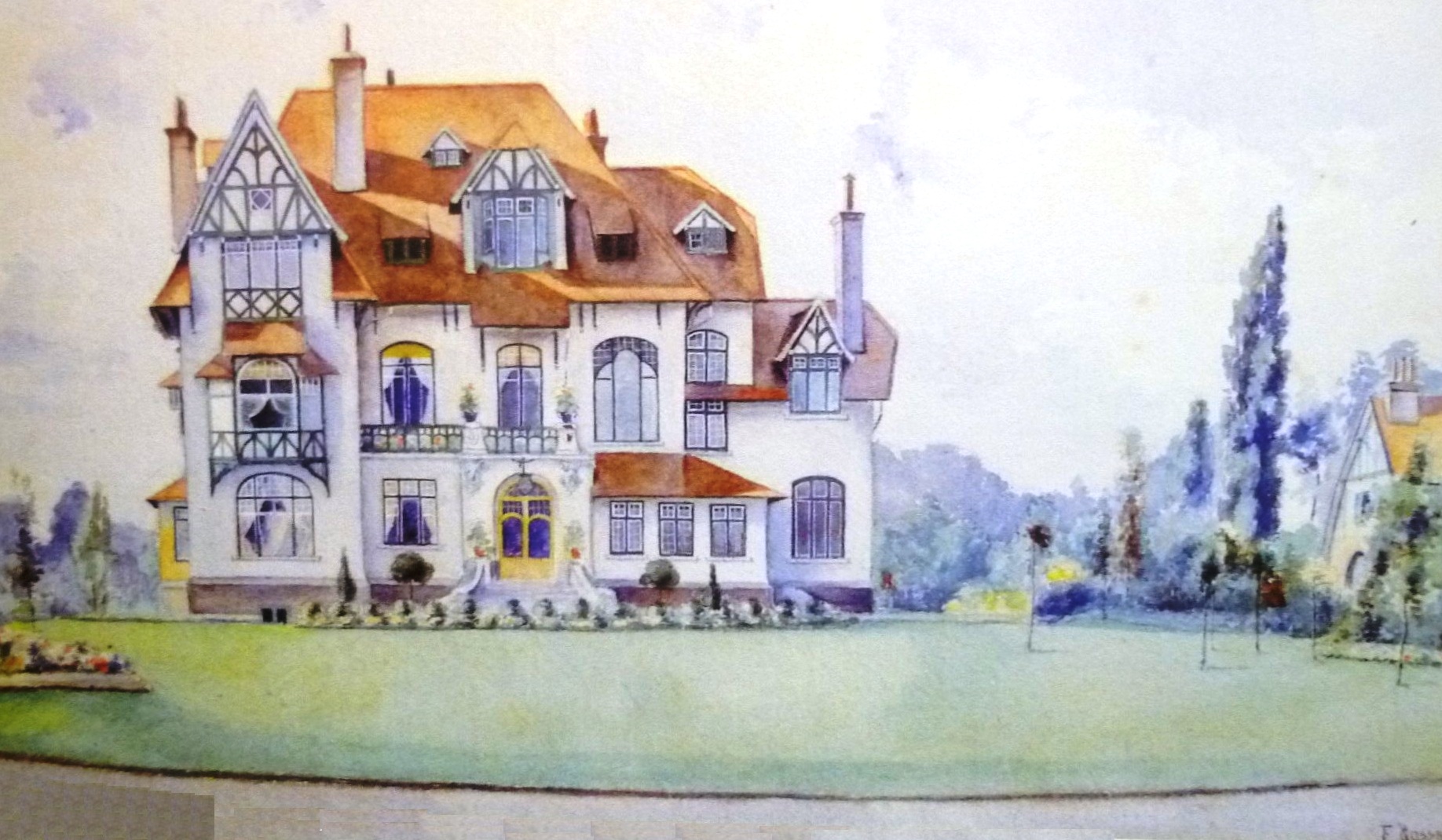

parcs et de ces demeures patriciennes à la bourguignonne,

à la flamande, à la Française

hérités de mes pères ; j’ai pu

distinguer, sous les mauvaises herbes et les aprioris, la beauté

des chênes tutélaires que sont les grands ancêtres,

ces topiaires qui ne demandaient qu’a retrouver leur

sculpteur, la rectitude des allées de dévouements, de

consécrations, de créations, d’inscription dans la

cité ou le charme des dessins plus artistes de l’Art de

vivre en société; et, alors, mes ancêtres

réapparurent, un à un, me présentèrent

leurs illustrations et donc leurs apports à Dieu et à la

Cité, celles-ci gommant leurs défauts; ils se

rassemblèrent toujours plus nombreux et

commencèrent à collaborer avec moi, m’apportant

leur amour, leur fidélité, leurs œuvres; et chaque

jour, c’est un ou plusieurs trésors ; le 15 août

2009, date du premier anniversaire de mes sites, ils

dévoilèrent leurs merveilleuses et familiales

Manufactures Royales du Dauphin dont j’ai repris la marque :

http://www.manufacturesdudauphin.com; aujourd’hui,

c’est l’inspiration qu’ils m’apportent

pour venir vous parler.

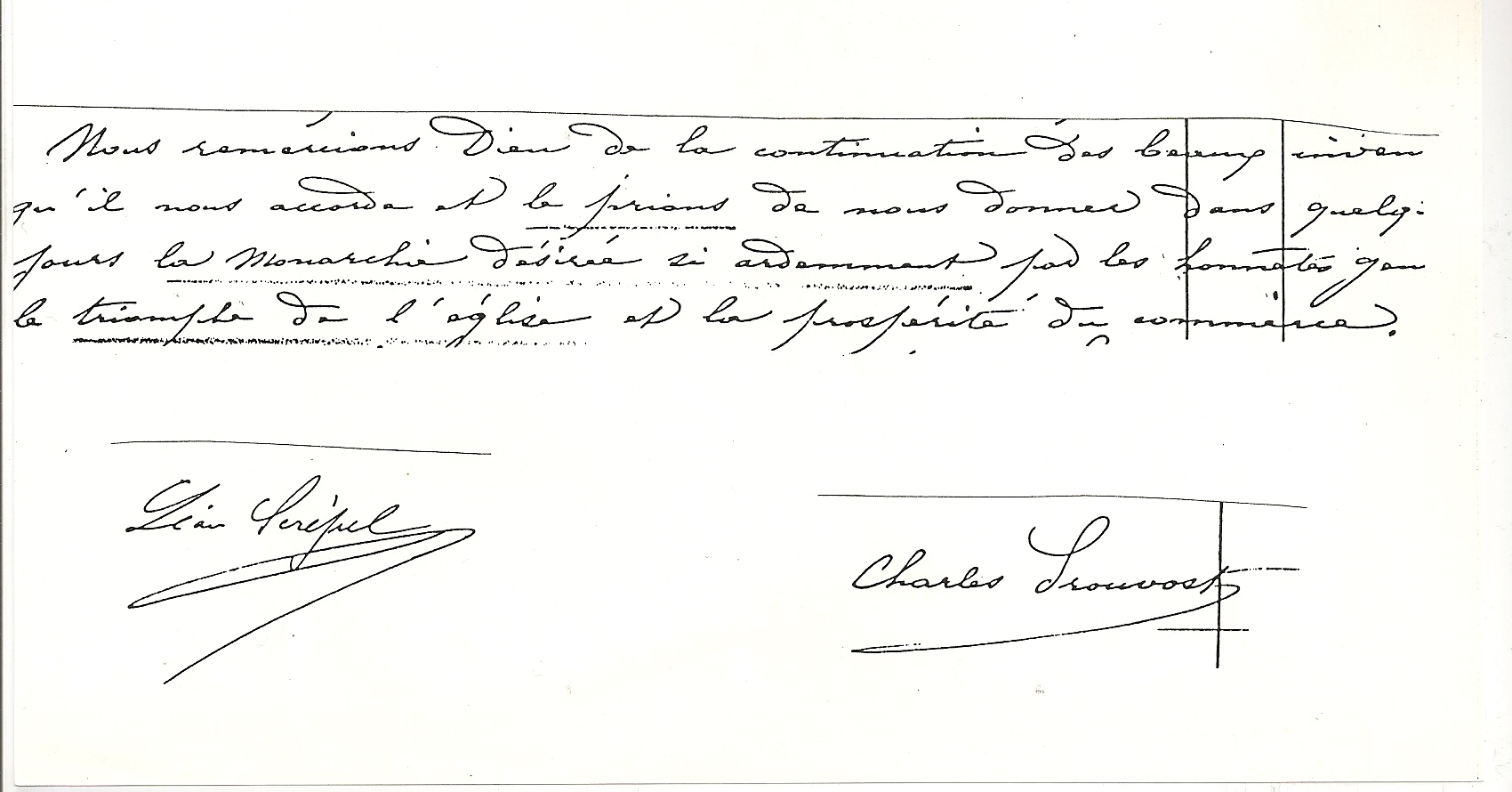

Ma famille a été représentative des deux voies que

représenta la Grande Révolution : la famille de ma

mère était composée, au XVIII° siècle,

de deux frères, très fortunés et influents

à Lille et qui incarnent chacune des deux options : la

transcendance en la personne de Charles-Louis Virnot de Lamissart dont

la descendance appartient encore aujourd’hui, par les femmes,

à l’ancienne (puisque non renouvelée) aristocratie

et le pragmatisme plus commode du XIX° siècle qui

s’ouvrait en la personne d’Urbain-Dominique Virnot dont la

descendance masculine perdure. La famille de mon père restera

très longtemps monarchiste jusqu’à mon père

et moi-même. En voici deux textes qui leur sont consacrés

: celui de Pierre Prouvost dans la généalogie qu'il

rédigea en 1748 : « Voila la description des descendants

des Prouvost et de ceux qui se sont alliez jusques a la fin de

cette année mille sept cens quarante huit. Et on peut dire sans

vanité, que lesdits du surnom Prouvost, ont toujours vécu

en gens de biens, d’honneurs et de bonne réputation en la

foi catholique apostolique et romaine et les plus notables des villages

qu’ils ont habitez " et le littéraire C. Lecigne, en 1911,

au sujet du poète Amédée Prouvost: " Dès

l’âge de cinq ans, Amédée Prouvost se sentit

dépositaire d’une tradition et comme

l’héritier présomptif d’une royale

lignée : il apprit un à un le nom de ses

prédécesseurs et que chacun d’eux signifiait depuis

quatre siècles et demi, beaucoup d’honneur, de travail et

de foi chrétienne. On ne voulut pas qu’il puisse

méconnaître ce passé et, si, par impossible, il lui

arrivait d’être infidèle, qu’il eût

l’excuse de l’ignorance. Un jour le père prit la

plume et, sans orgueil, sans autre prétention que de donner

à ses enfants la conscience intégrale de leurs origines,

il écrivit les annales de sa famille. Avant tout, il songea

à celui qui était son premier né,

l’espérance de la dynastie ; il s’adressa à

lui : « Je crois utile, mon cher fils, dès tes premiers

pas dans ta vie d’écolier, de t’initier à ce

que tes maîtres ne pourront t’enseigner avec autant de

persuasion que ton père, j’entends l’amour de la

famille, le respect de ses traditions d’honneur, un attachement

inébranlable aux convictions religieuses de nos pères, et

leur fidélité aux traditions monarchiques. Je

considère comme un devoir de te donner comme modèle

cette lignée d’ancêtres.»

Je ressens la défection de la Monarchie depuis plus de 150 ans

en France tel un orphelin et je regarde la division bicentenaire des

deux branches de la famille royale française comme un Scandale

au sens évangélique du terme : le principe des

élites est de SERVIR, a fortiori le Roi et les princes.

J’ai donc appris depuis 54 ans à me servir par

moi-même pour servir à mon tour : j’organise des

évènements oniriques puisque la République,

malgré ses indispensables qualités, n’a pas le

niveau de transcendance de la Monarchie démunie pour vraiment

enchanter (charme=chant magique) à l’invitation de la Vie,

seule vraie puissance invitante. Le fruit de mes deux ouvrages

familiaux est d’avoir ordonné seul cette centaine de

familles patriciennes des Flandres méridionales, personne ni

aucune institution ne daignant les observer avec une juste

transcendance ; il y a trois ans, on me regardait, en tant que membre

de ces familles, comme un « fabricant de chaussettes » ;

aujourd’hui, je reçois dans les deux demeures ancestrales

restaurées que sont mes sites et j’ai pu regrouper les

caractéristiques uniques de ces familles depuis sept cents

ans au Patrimoine Vivant de la Civilisation, en facilitant aux

hôtes la vue aérienne des illustrations et des

dévouements depuis la sphère.

http://www.thierryprouvost.com/PATRIMOINE%20VIVANT.html

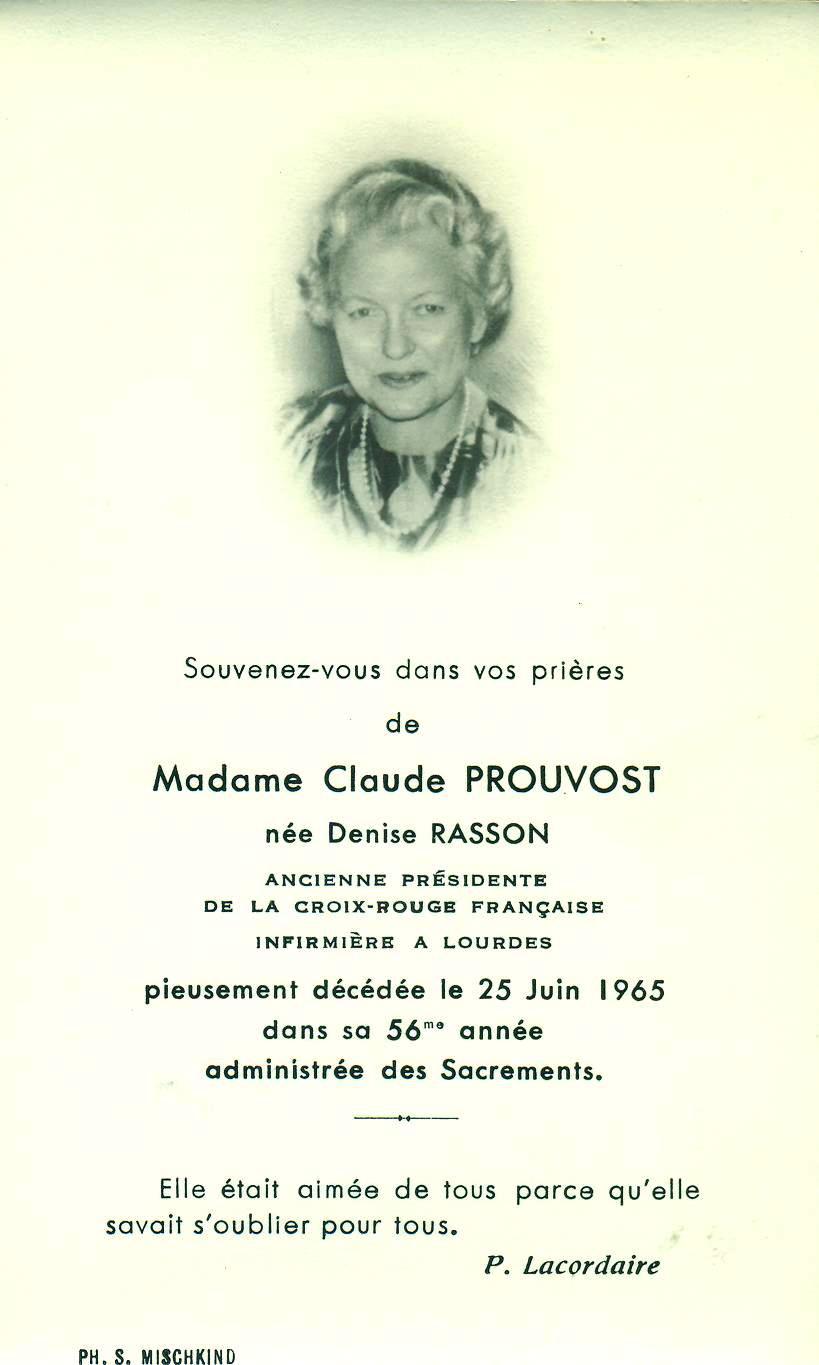

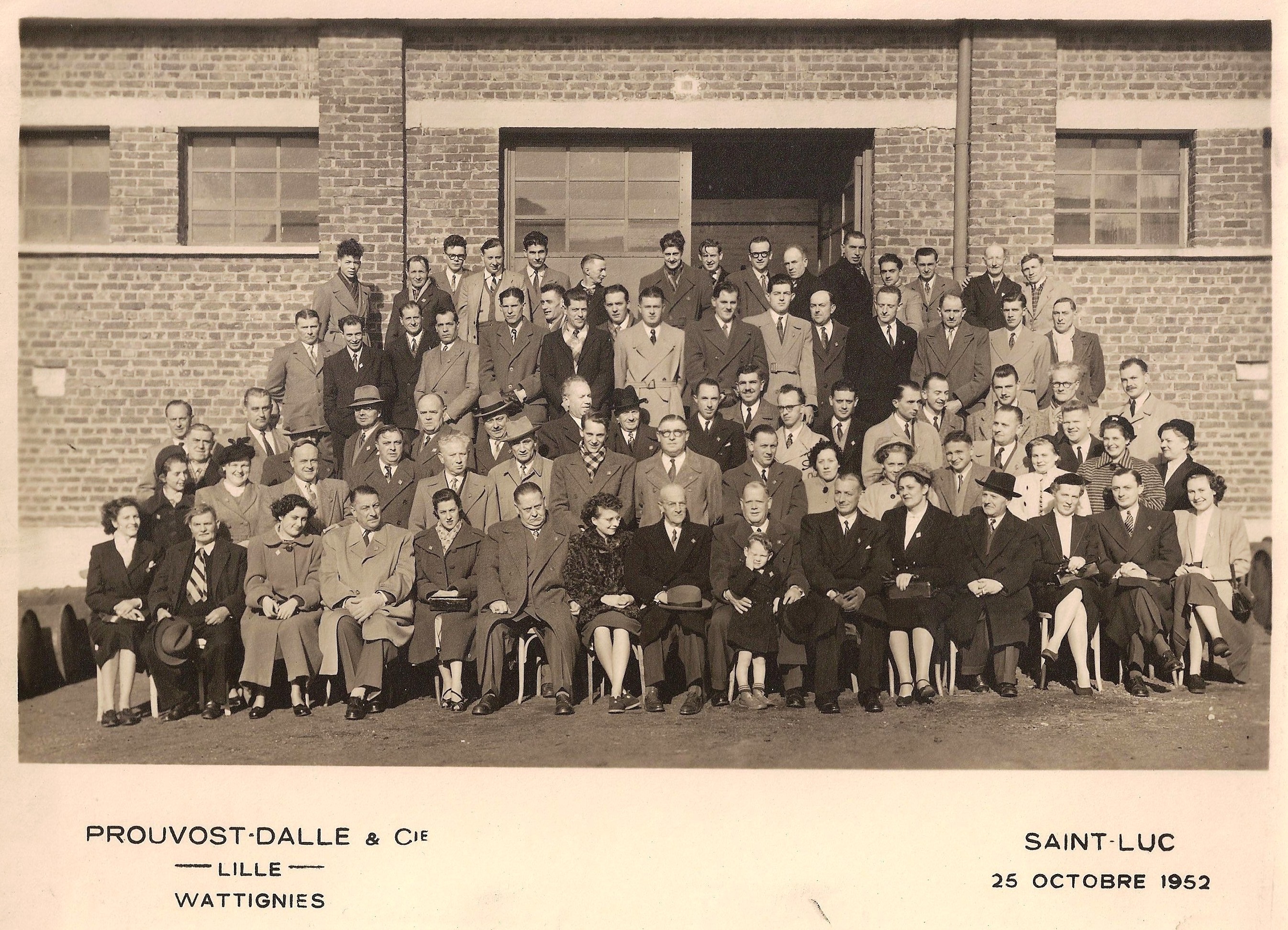

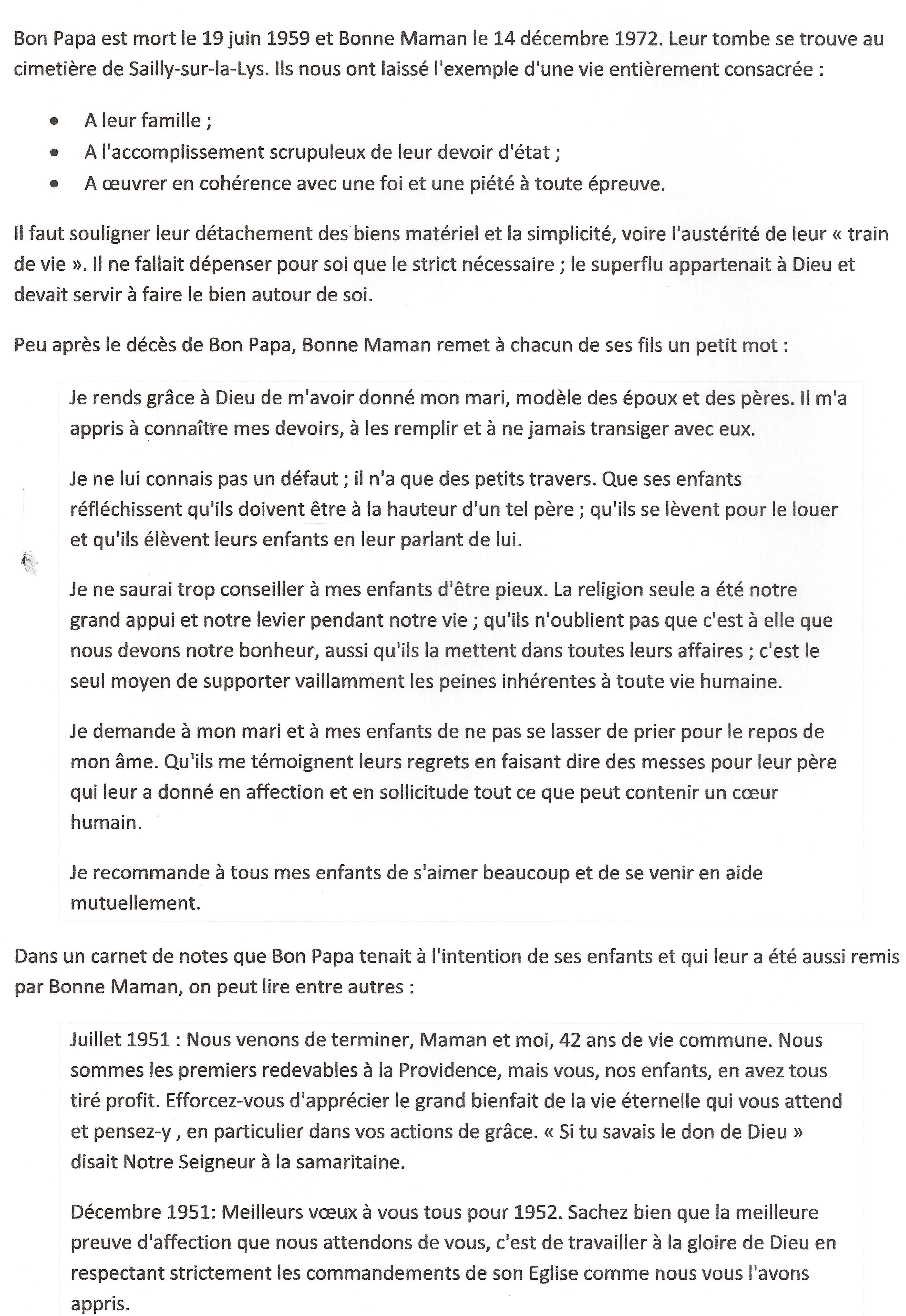

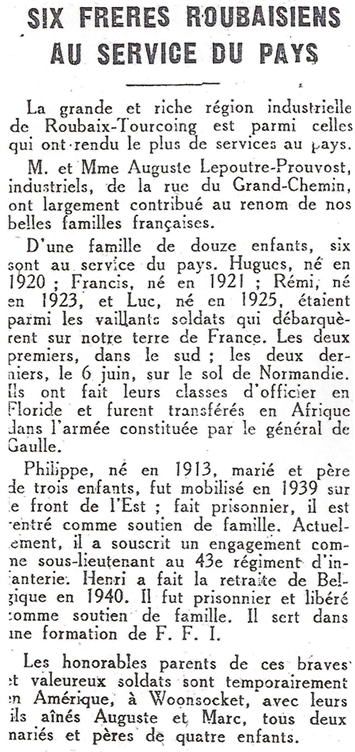

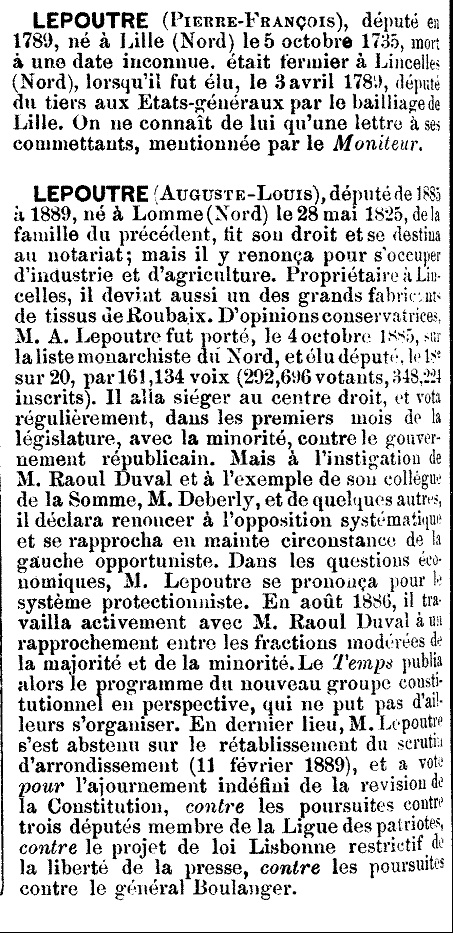

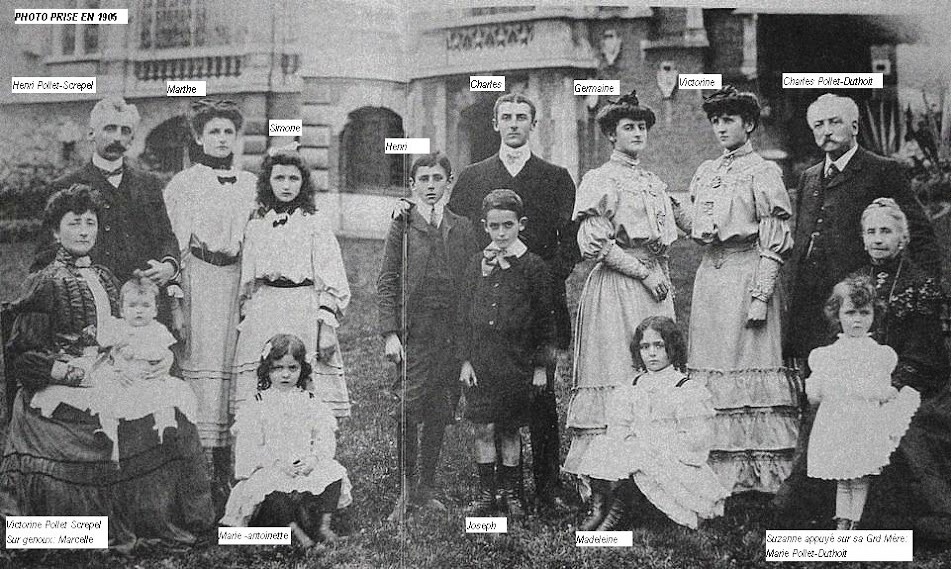

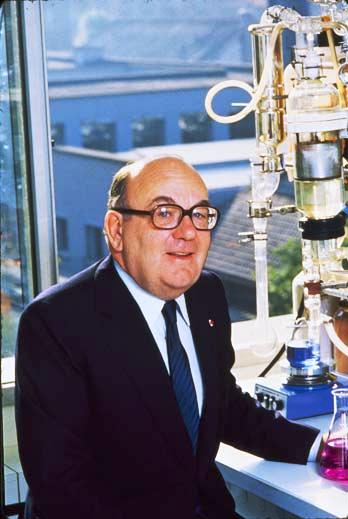

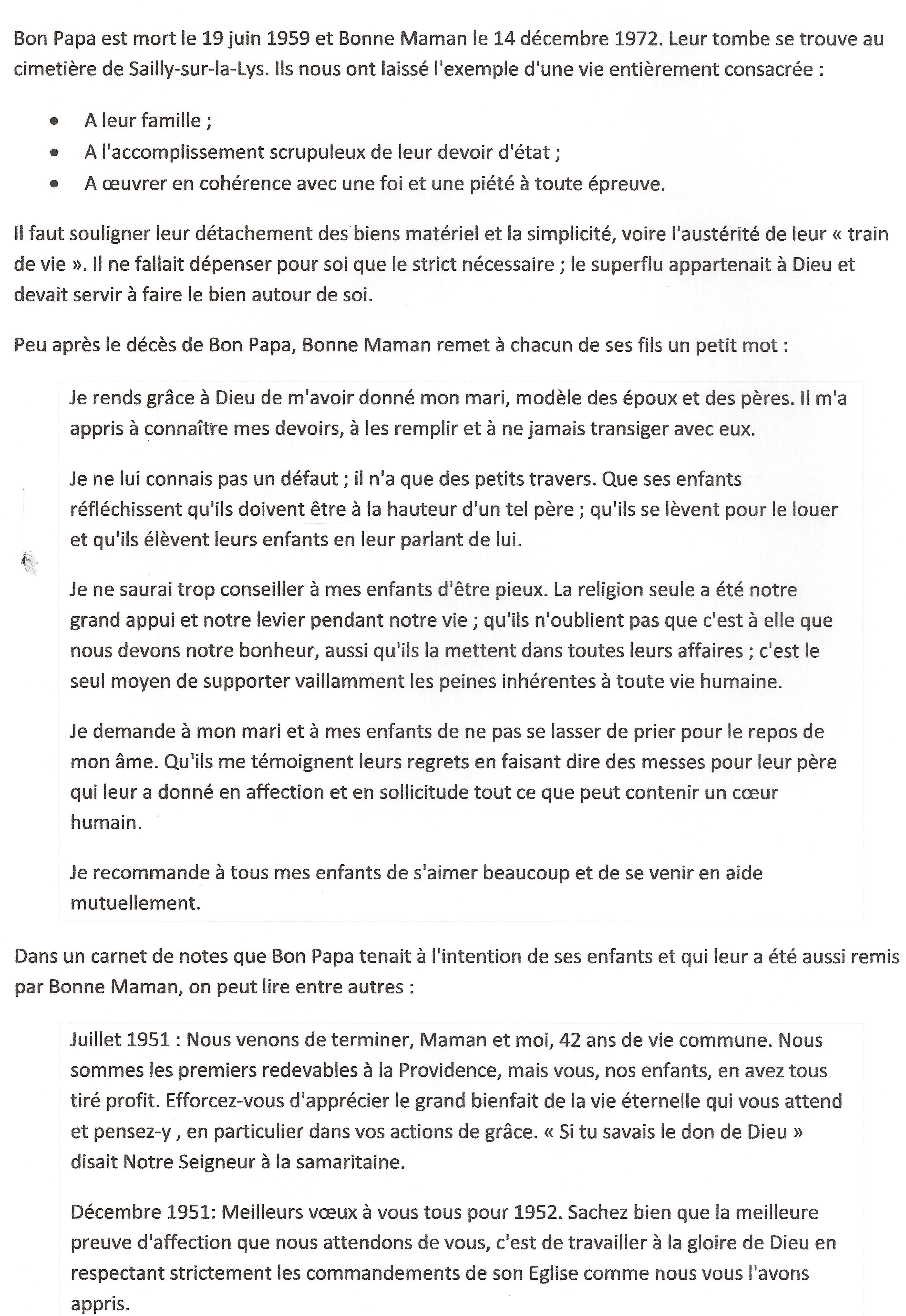

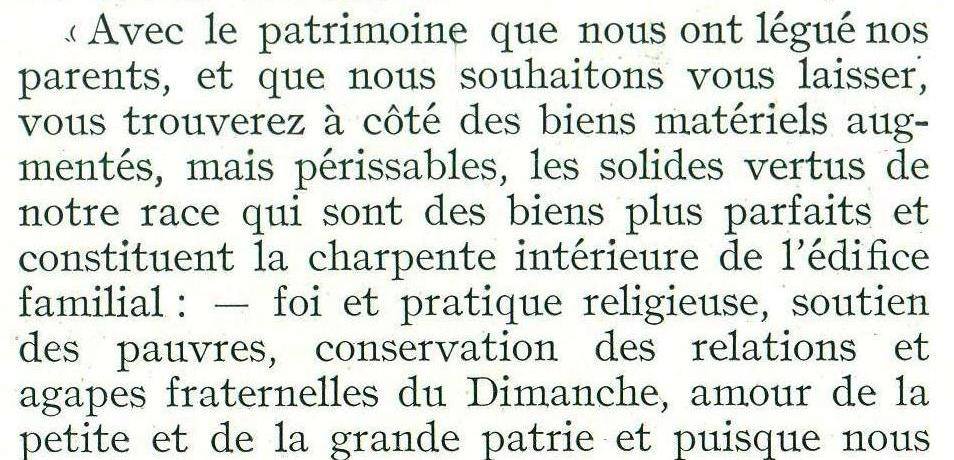

Cet héritage spirituel était de

principe dans ces familles du Nord à travers les générations;

il est ici

illustré deux cents ans après par le parcours de vie d'Auguste Lepoutre et de son épouse

Simone Prouvost,

fille d’Henri Prouvost-Ernoult, ainé de la branche ainée ; ils étaient parents

de 12 fils et d’une fille.

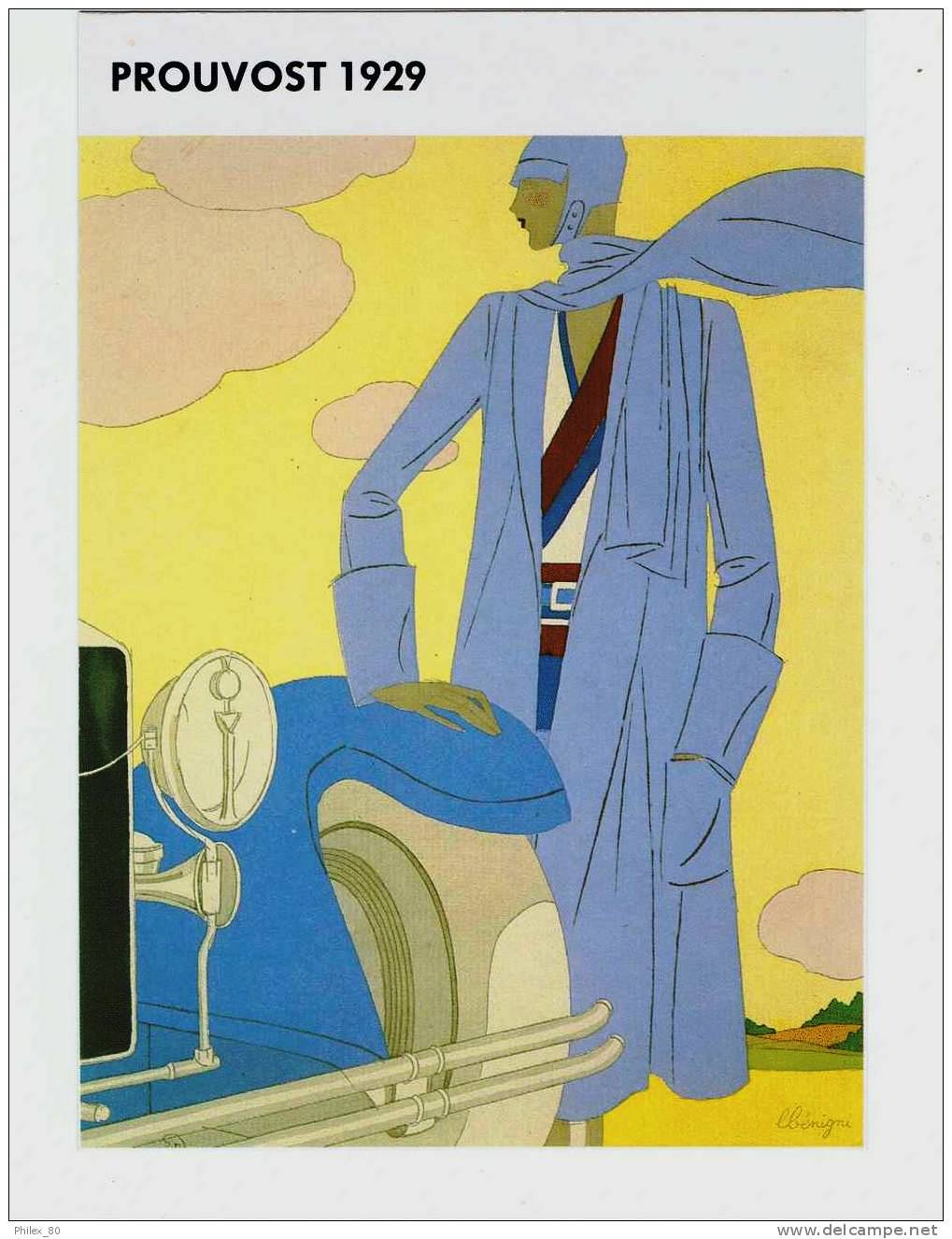

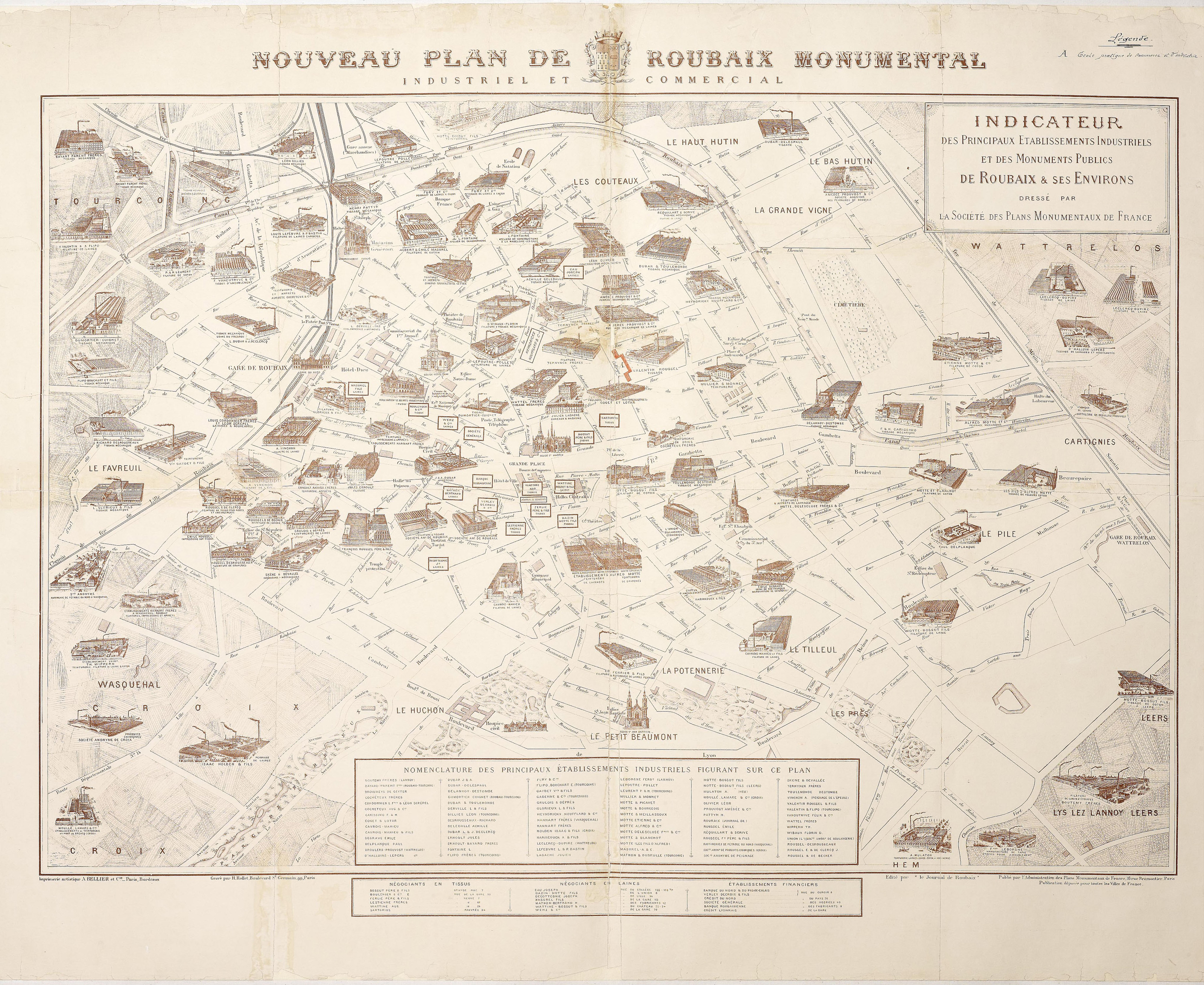

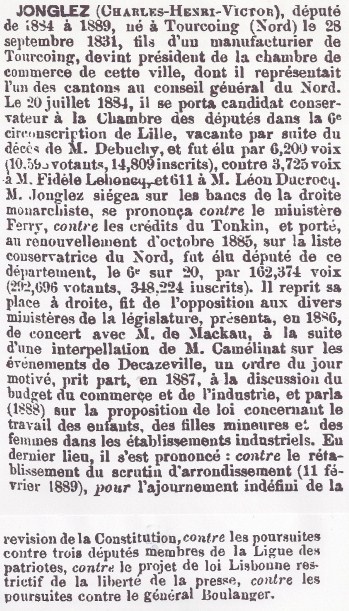

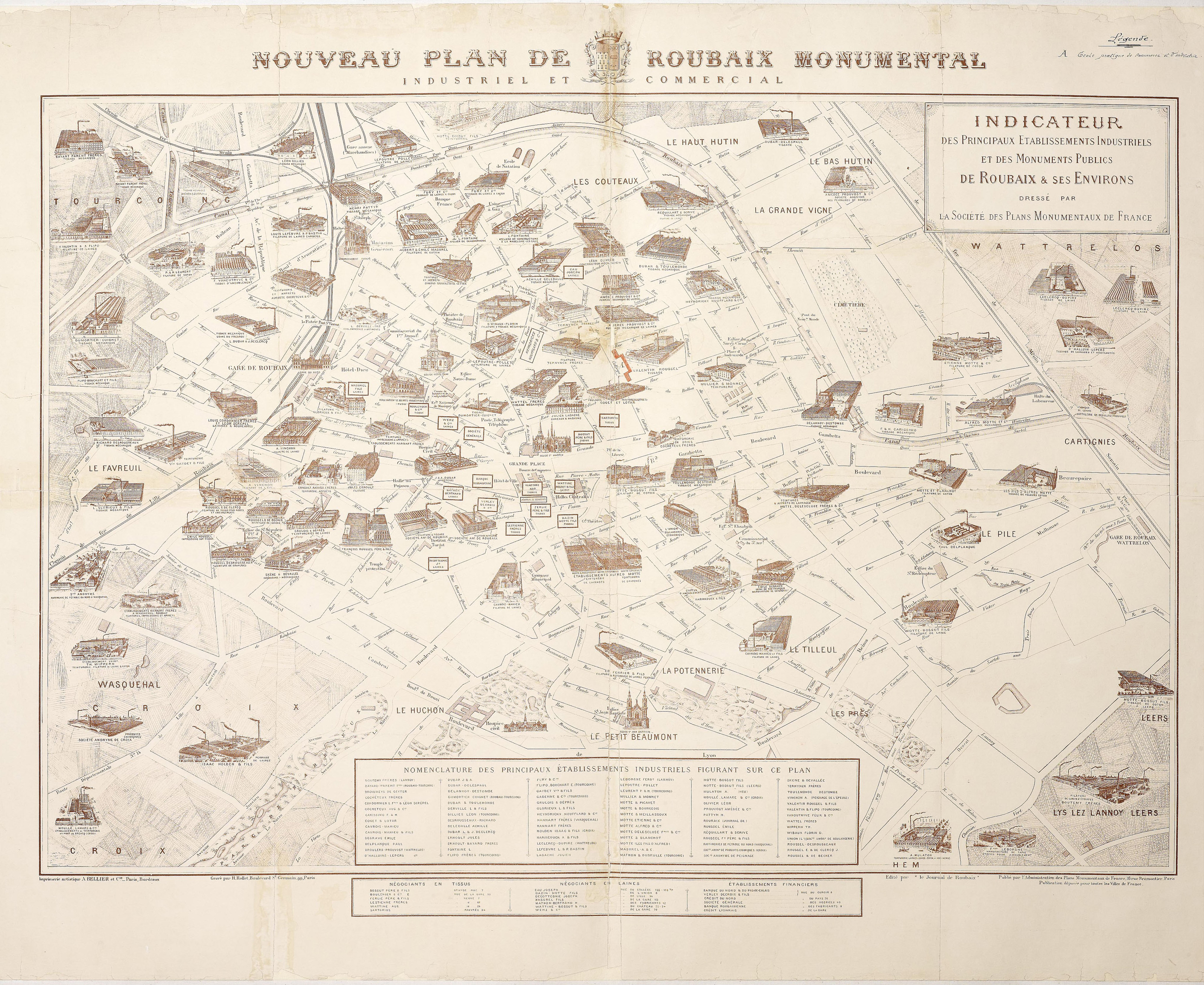

Les Prouvost s’illustrèrent à chaque génération;

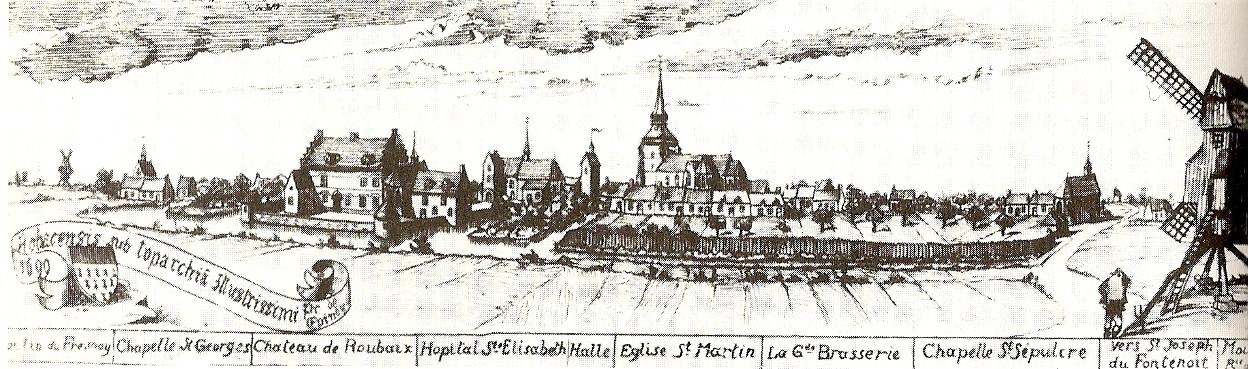

on en conserve le témoignage à partir du XVI° siècle

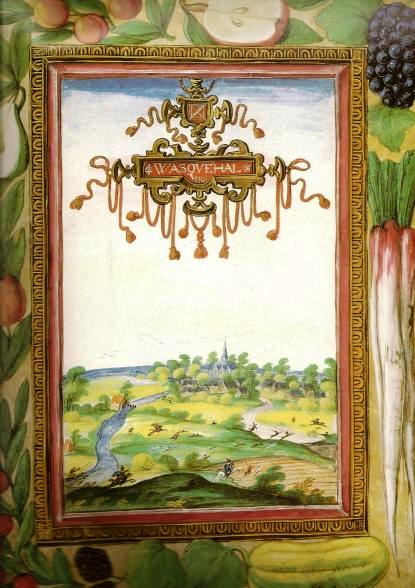

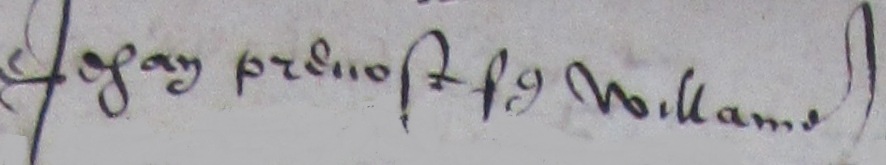

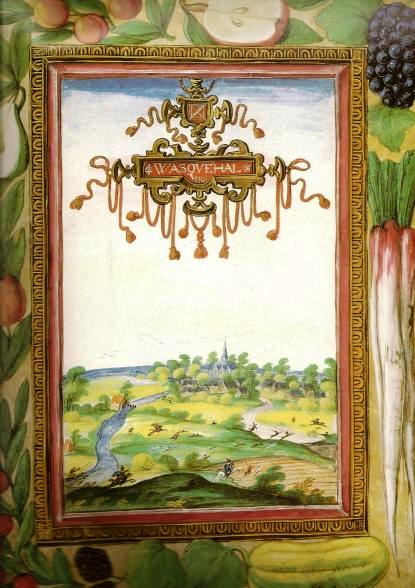

S'ils

descendent d'une lignée de propriétaires aisés

installée à Wasquehal

(Jehan, fils de Willaume, fils de Jehan, fils de Guilbert) et les

environs, suite aux travaux dans les archives d'Alain Watine Ferrant

que nous adoptons,

les

Prouvost actuels ont, jusqu'à 2012,

été reliés aux voisins Prouvost des Huchons

du XV° siècle dont

les terres se situaient autour du fief des Huchons et dont ils

descendent cognatiquement, c'est à dire par les femmes ; Jehan Prouvost, échevin de

Roubaix, Seigneur de Wasquehal, était le bras droit de Pierre de Roubaix, proche de

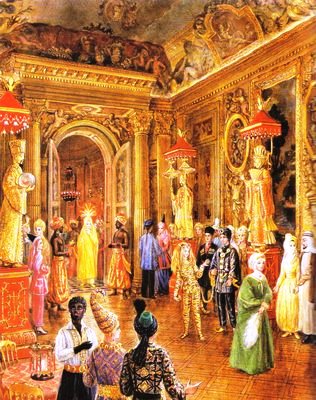

Charles de Bourgogne. Ces familles patriciennes et terriennes des Flandres

étaient au service de leur ville et de

leurs suzerains qu’elles servaient comme un souverain dont

on connait le luxe de la Cour, le talent de ses peintres (Van Eyck).

Pierre de Roubaix et ses

cinq collaborateurs : Le bailly Jean de Langlée,

les échevins Jean de Buisnes et Jehan Prouvost, les lieutenants Jean Fournier

et Guillaume Agache.

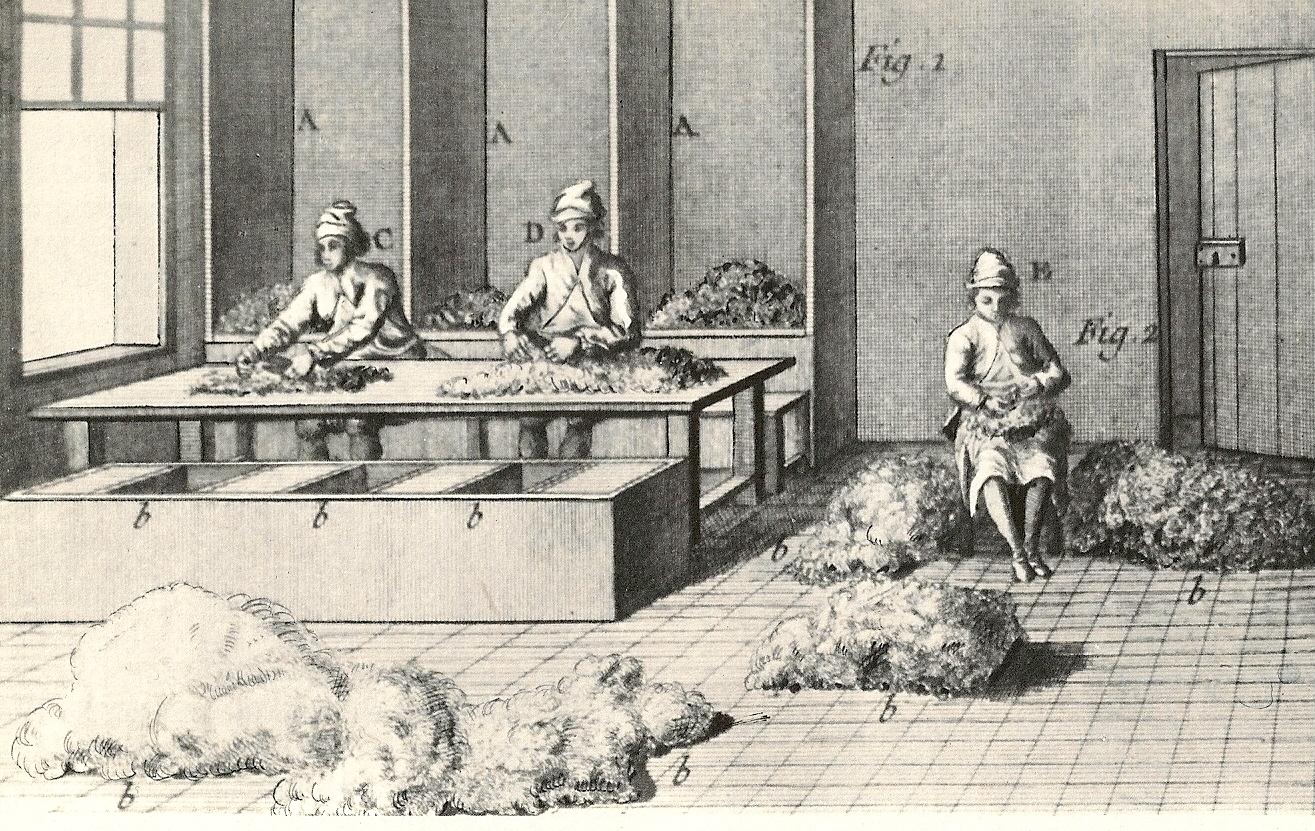

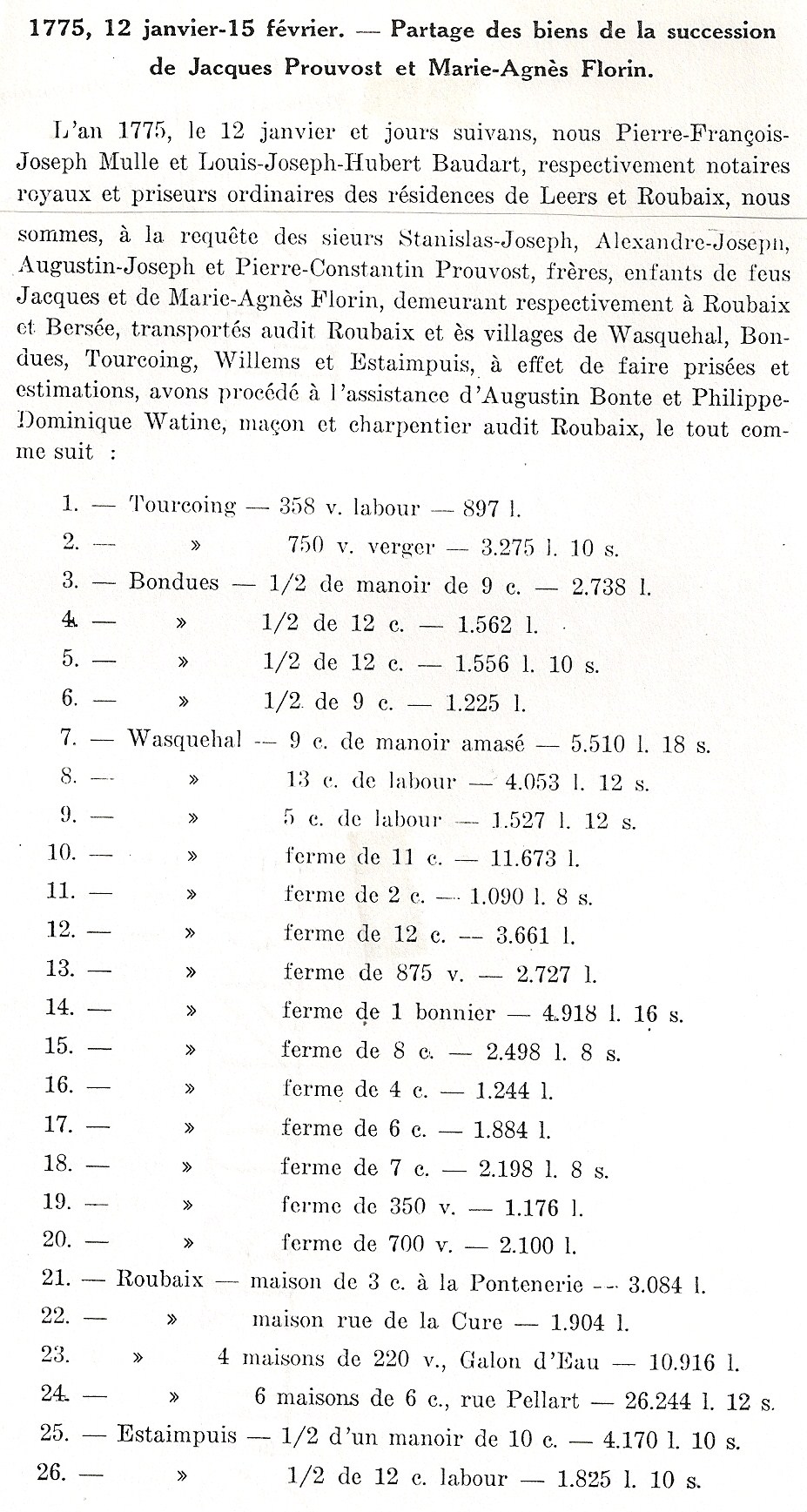

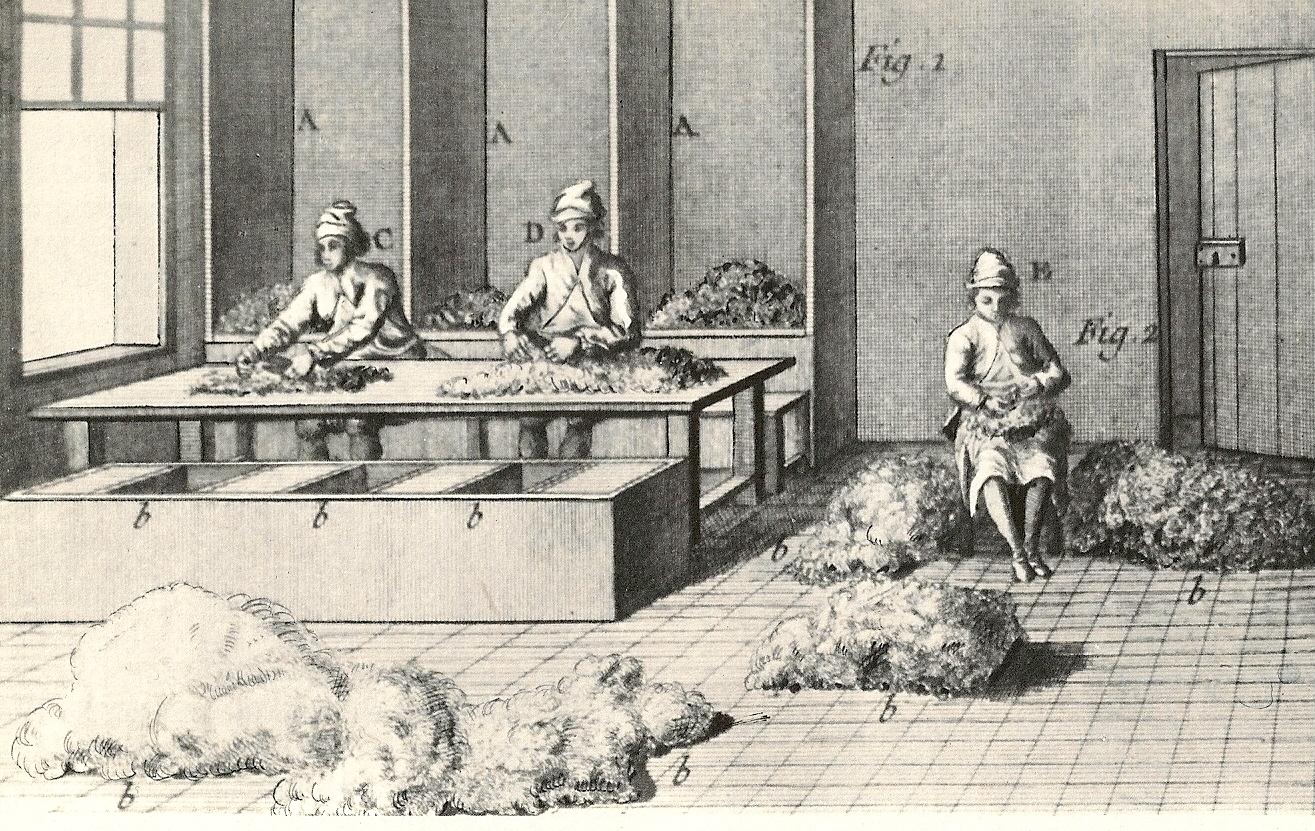

Guillaume Prouvost

terrien, fabricant et négociant textile

Il est le grand modèle de

la race

censier

et laboureur d'une surface importante:

" plus de 26 bonniers de bonnes terres et de lieux manoirs situés

sur les villages de Bondues, Marc-en-Baroeul, Roubaix et Tourcoing et de plus de 12.000 florins en capital de

bonnes rentes héritières sur des particuliers solvables; ils étaient encore laboureurs d'une de leur

fermes qui est situé entre le Trieu du Grand Cottignies et la ferme de la Masure audit

Wasquehal" (généalogie par Pierre

Prouvost de 1748).

Il faisait aussi le négoce de la

laine peignée

et des filets de sayette. qu’il faisait peigner, blanchir et

ensuite filer dans

l’Artois où se trouvaient de nombreuses fileuses au rouet

et à la quenouille. Il est le grand modèle de

la race: Il associe ses fils à son

labeur et à ses affaires" Lecigne; " Guillaume Prouvost

fut à la fois laboureur et chef d'industrie." Albert Prouvost

" Depuis Charles

Quint, les mêmes familles dominent la Fabrique Roubaisienne : Pollet, Mulliez,

Prouvost, Van Reust (qui devient Voreux), Leclercq, Roussel, Fleurquin, Florin,

Malfait. Elles assurent la majorité de la production." Hilaire-Trénard: Histoire de Roubaix" :

on reconnaît ici la permanence de ces familles dans l’économie de la France

depuis 500 ans.

Il était l'époux

d'Adrienne Wattel, née en 1580.

Pierre II Prouvost, de

Wasquehal 1648-

4 mars 1691

fils

de Pierre, et de Péronne Florin, époux de Marguerite de

Lespaul, de Roubaix, fille de Jacques et de Jeanne de Le Dicque, mort

le 7 juin

1681; et inhumé dans l'église de Wasquehal où on

lisait son épitaphe à gauche

de l'autel Saint-Nicolas, légua à ladite église

une somme de 350 livres parisis

pour être converties en rente héritière, à

charge d'an obit à trois psaumes et

trois leçons, etc., avec distribution de camisoles à des

pauvres vieux hommes.

La veuve de Pierre Prouvost, Marguerite de Lespaul, mourut le 27

janvier 1720

et fut aussi inhumée dans l'église de Wasquehal,

près de l'autel Saint-Nicolas

où l'on voyait sa pierre sépulcrale. Elle fonda de

même un obit à perpétuité,

avec distribution de 4 camisoles à 4 vieilles femmes. Sur la

censé occupée en

1748 par la veuve de Martin Franchomme, étaient assignés

15 florins par an pour

celte fondation. Jacques Prouvost, leur fils aîné, fut

également inhumé dans la chapelle Saint-Nicolas, sous une

pierre de marbre. Mais, la plus

importante fondation fut celle du pasteur Jacques Blampain. Par son

testament

des 16 juillet 1707 et 17 novembre 1708, levé le 4 septembre

1711, jour delà

mort dudit pasteur, Me Jacques Blampain demande â être

inhumé dans l'église de

Wasquehal au-dessous du marchepied de l'autel de Notre-Dame. Il ordonne

mille

messes pour le repos de son âme et de celles de ses parents et

amis trépassés.

Il donne à l'église de Wasquehal la table d'autel du

choeur avec la peinture de

Saint-Vincent, les reliquaires d'ébène et

d'écaillé enrichis de cuivre doré et

argenté, les reliquaires de laiton rouge enrichis d'argent et de

cuivre doré et

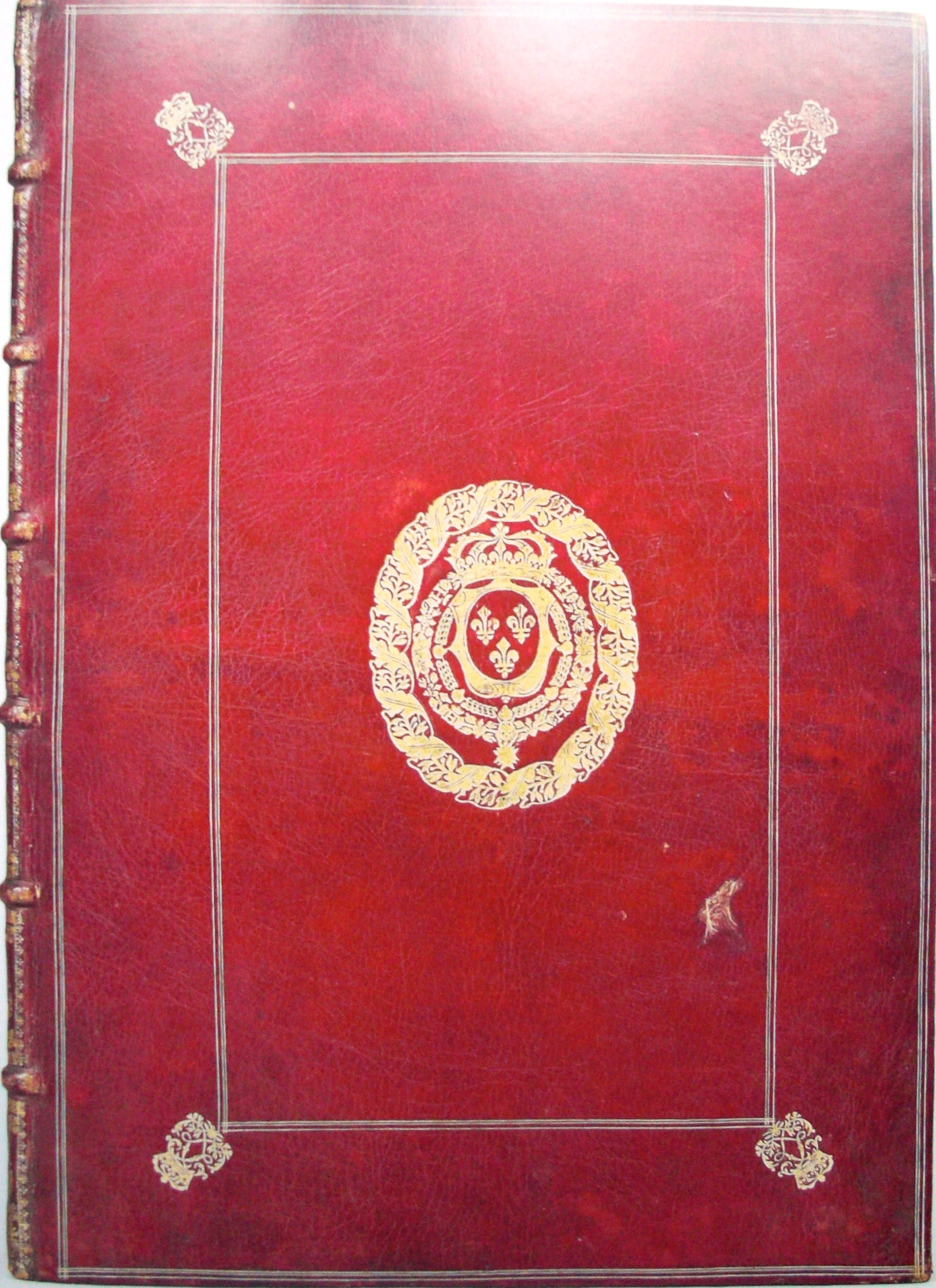

Généalogie manuscrite, 1748. — De Pierre

Prouvost, arriére petit- fils de

Jean Prouvost et d'Antoinette Le Blan, descend directement la belle

famille

Prouvost de Roubaix, l'une des plus distinguée de cette ville -

où elle compte

de nombreux représentants ; les derniers nés,

arrière-neveux de M. Amédée

Prouvost, constituent la douzième

génération. » Leuridan

Ils s'installèrent à Lille à la fin du XVII° siècle

après le décés de Pierre II en 1691, le départ de sa veuve, Marguerite de Lespaul, de

Roubaix pour Lille, comme pour les autres membres de la lignée de Lespaul , fut

considéré comme un deuil public; ils firent partie des

familles importantes de Lille devenue française; ils furent inhumés sous le pavement des

principales églises de

Lille avant que soient interdites les inhumations à

l’intérieur des

sanctuaires.

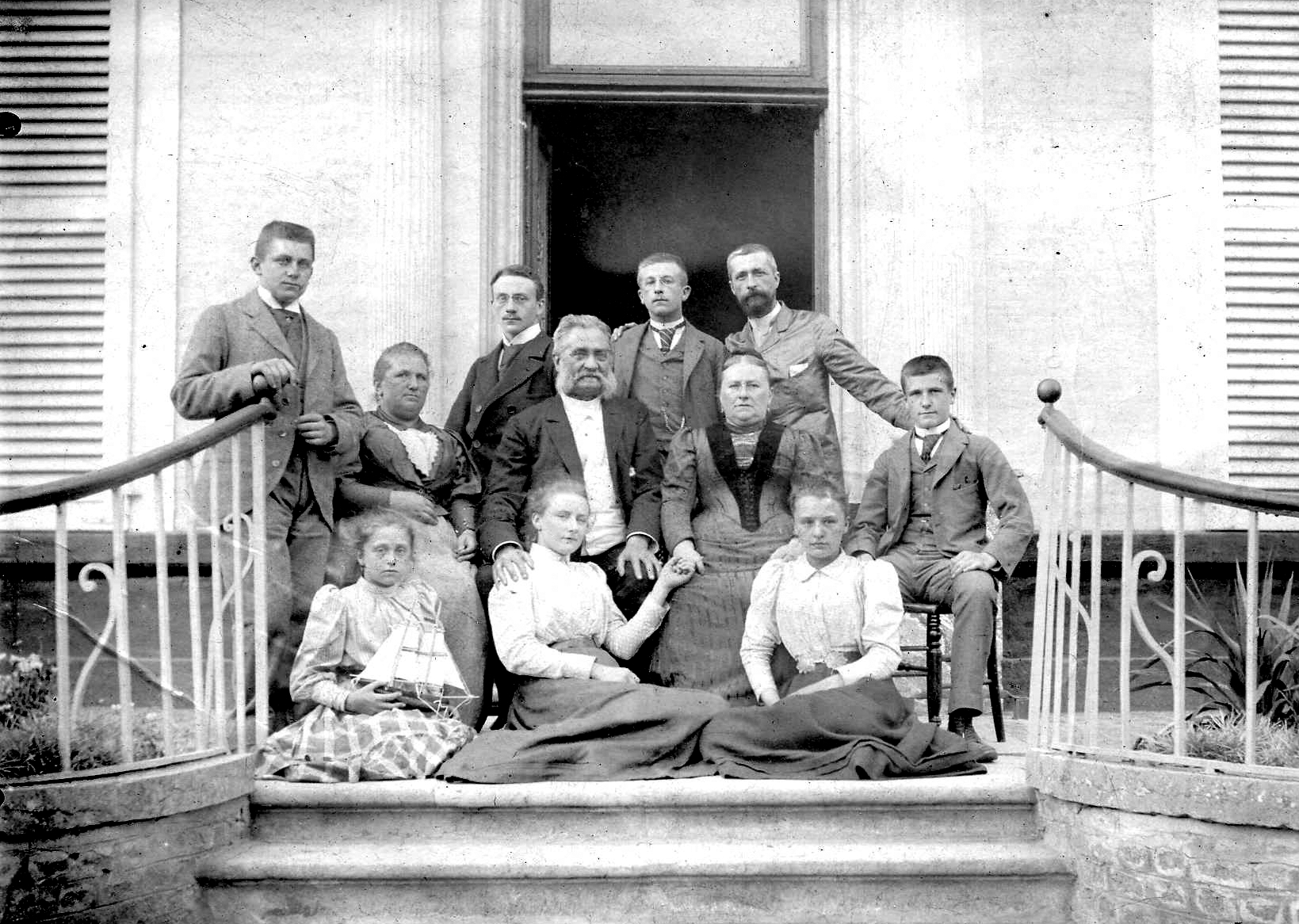

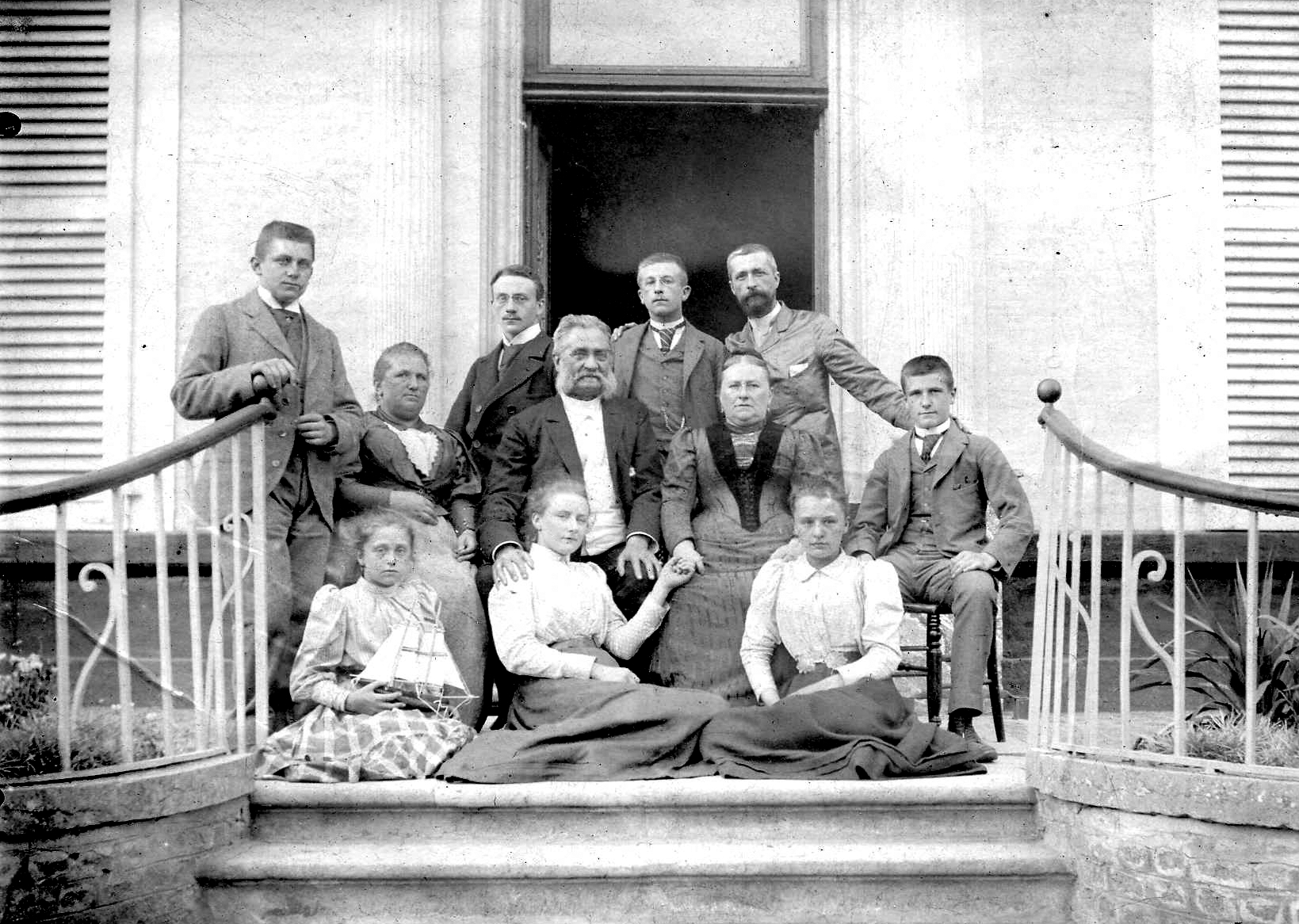

Ce

portrait de la famille Carpentier, importants denteleirs à Lille

au XVII et XVIII° siècle, dont descendent actuellement,

entre autres, les Virnot et les Prouvost-Virnot,

nous semble une bonne représentation du statut des Prouvost au

milieu du XVII° siècle. Il est peint par Jocops,

maître de la guilde d'Anvers, est daté 1602

mais nous semble plutôt daté de 1662, compte tenu de la mode. ( collection Prouvost-Virnot)

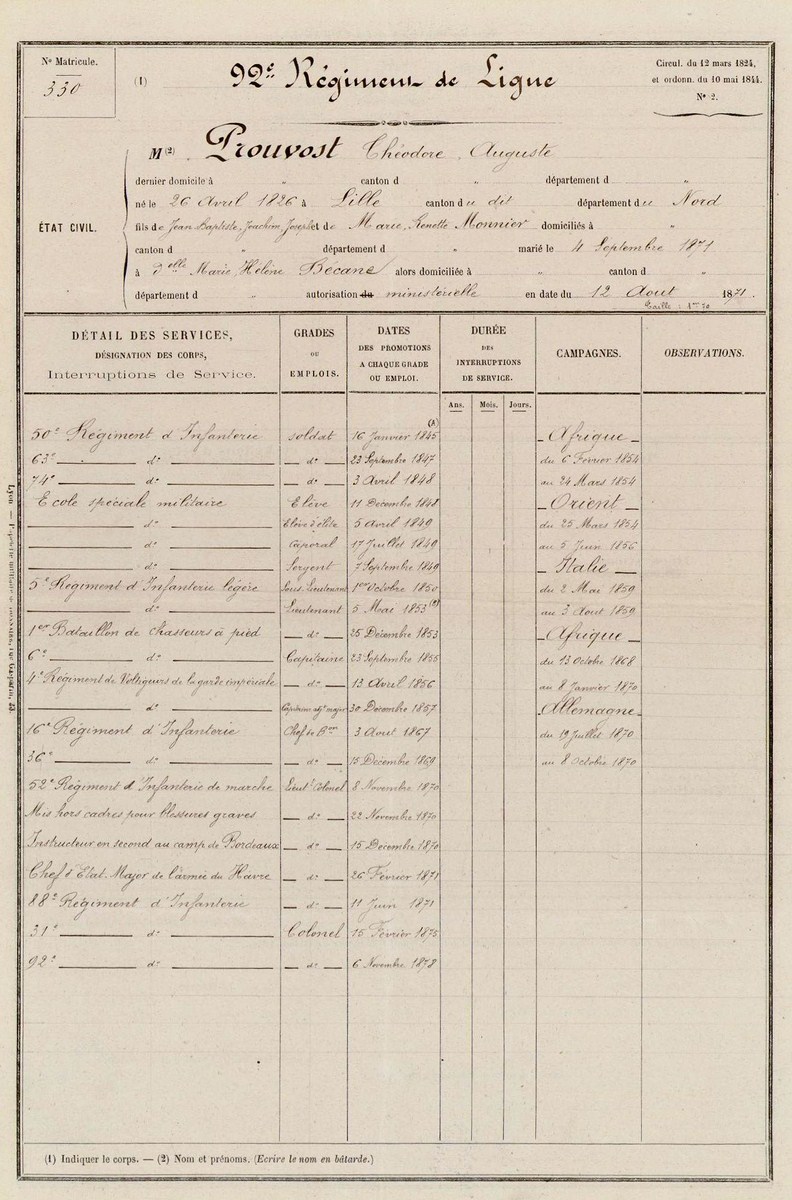

Pierre III

Prouvost 1675-1749

auteur, en 1748, de la première généalogie de la famille Prouvost

baptisé le 6

janvier 1675, Wasquehal, Nord, décédé en 1749 (à l'âge de peut-être 74 ans),

auteur, en 1748, de la première généalogie de la famille Prouvost. Marié le 5 octobre 1705, Lille

(Saint-Etienne), Nord, avec Marie-Elisabeth Boutry, décédée le 3 octobre 1706.

Marié le 5 septembre 1712, Lille (Saint-Maurice), Nord, avec Marie Claire

Béatrix Trubert de Boisfontaines , née en 1687, décédée le 23 août 1715, Lille

(Saint Pierre), Nord, inhumée, grande nef de l'Eglise Saint Pierre, Lille, Nord

(à l'âge de 28 ans) après avoir reçu les Saints Sacrements, inhumée dans la

grande nef de l'église Saint Pierre de Lille) , fille de Pierre, receveur

héréditaire des douanes et de Jeanne de Lespaul, après en avoir obtenu dispense

en la cour de Rome. épousa, à Saint Maurice de Lille, le 5 septembre 1712 sa cousine du deux au

troisième degré, Marie Claire (1687-1715 décédée à l'âge de 23 ans neuf mois .

Il rédigea en 1748 la première généalogie de la famille Prouvost: « Voila la

description des descendants des Prouvost et de ceux qui se sont alliez jusques

a la fin de cette année mille sept cens quarante huit. Et on peut dire sans

vanité, que lesdits du surnom Prouvost, ont toujours vécu en gens de biens,

d’honneurs et de bonne réputation en la foi catholique apostolique et romaine et

les plus notables des villages qu’ils ont habitez ». "

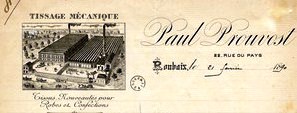

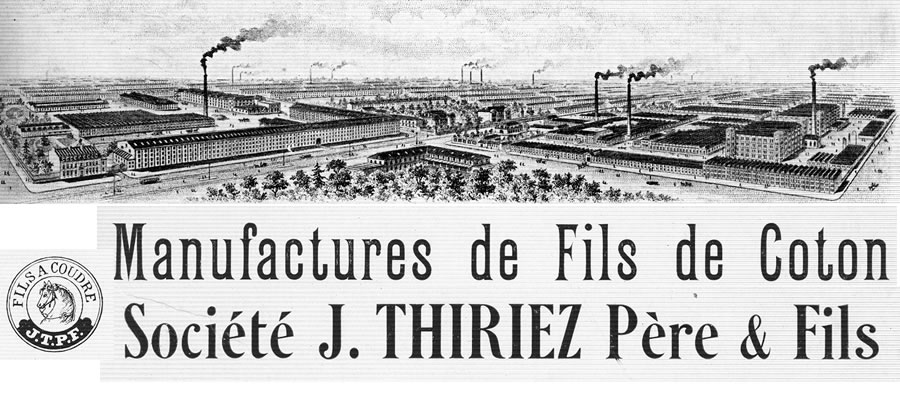

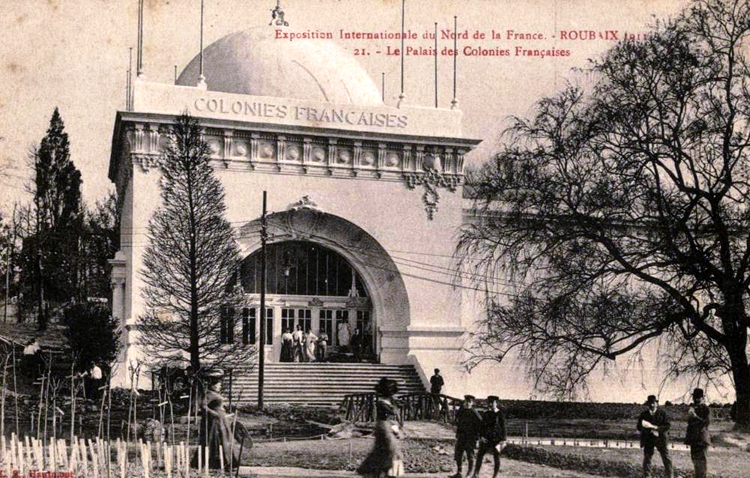

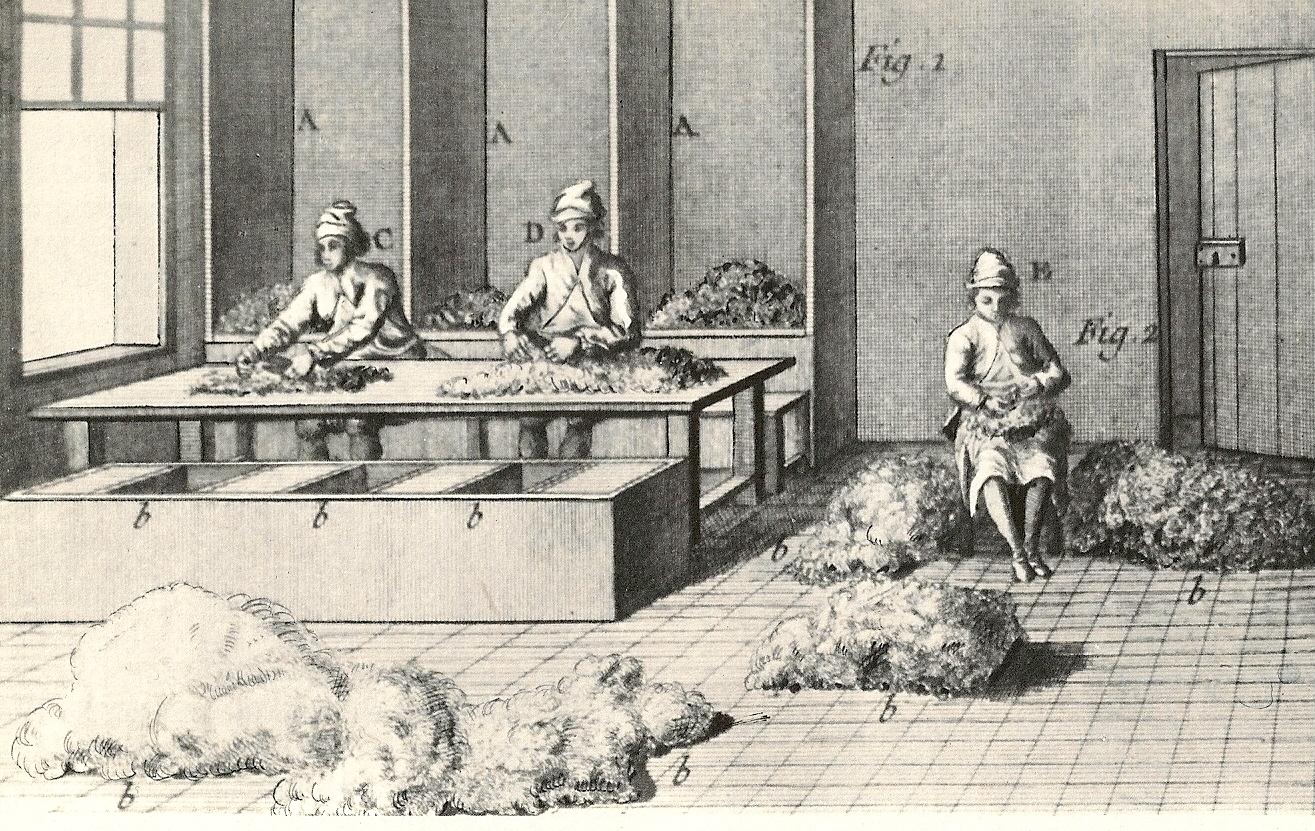

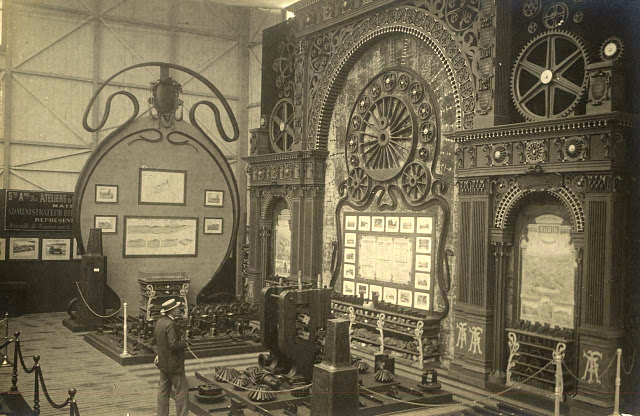

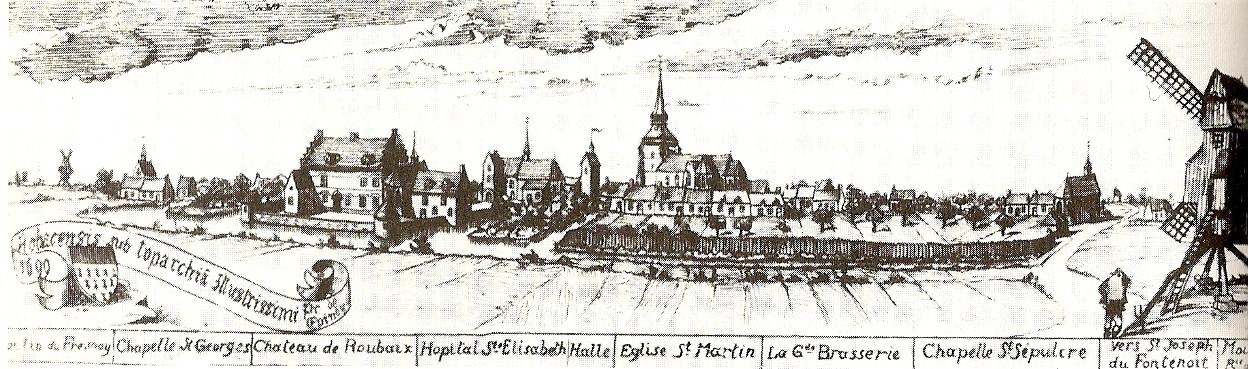

Les Prouvost et les Manufactures Royales de Lille

crées sous la

protection de Charles Alexandre de Calonne, 1734-1802,

intendant de Flandre et Artois à Lille (1778) ,

ministre et Contrôleur général

des finances de Louis XVI

entre 1783 et 1787,

et du Dauphin, fils de Louis XVI.

Catherine Françoise Prouvost, épouse de François Joseph Durot; le dauphin couronné.

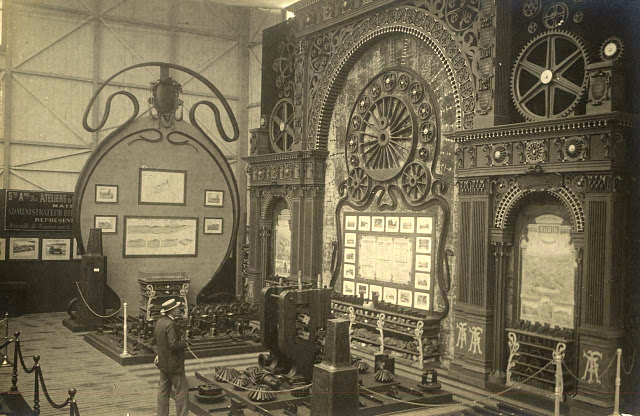

Pierre IV Constantin Prouvost

(1747-1808)

échevin

de Roubaix sous l'Ancien Régime

puis maire de

Roubaix le 13 août 1795, après avoir échappé

à la guillotine par la grâce de la

"Réaction Thermidorienne"

"Maître de

Manufacture" en 1777,

il devint l'un des principaux fabricants

roubaisiens

fondateur de la

fortune industrielle des Prouvost

Homme généreux et probe

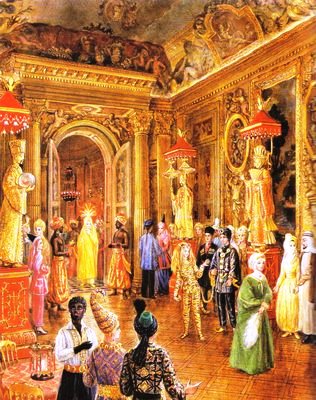

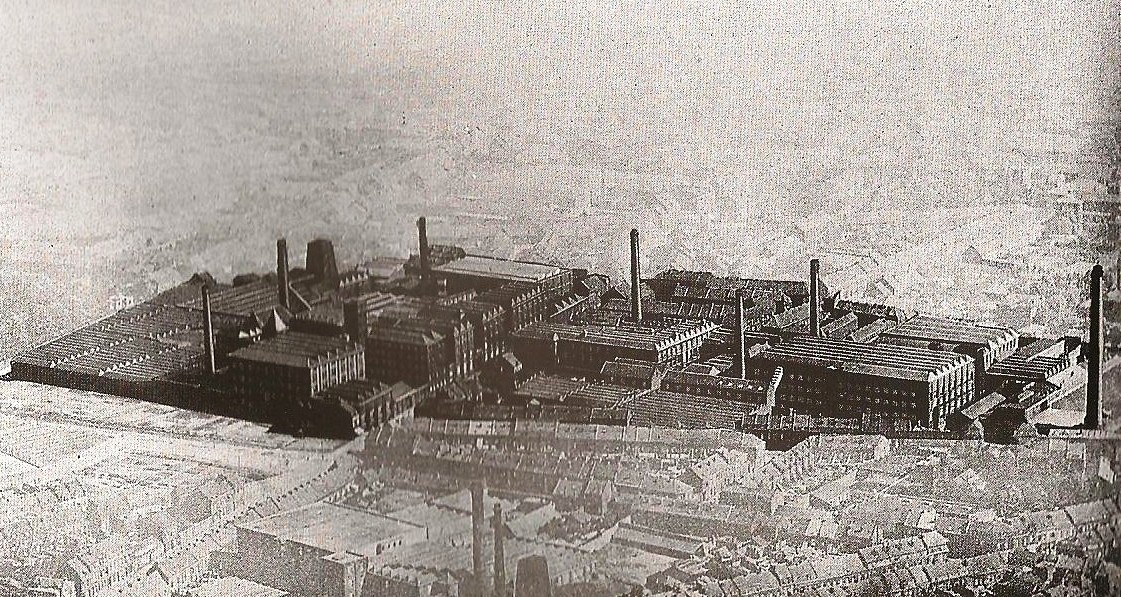

Ce tableau de Garemijn nous semble une parfaite illustration

de la vie familiale et du statut des Prouvost dans la deuxième partie du XVIII° siècle à Roubaix.

épouse Marie Henriette des

Tombes, 12° du nom, échevin de Roubaix de 1740

à 1751

comme ses oncles Charles et Jean et soeur de Louis-Joseph des Tombes,

échevin de 1783 à 1790 ; Reçu "Maître de

Manufacture" en 1777, il devint l'un des principaux fabricants

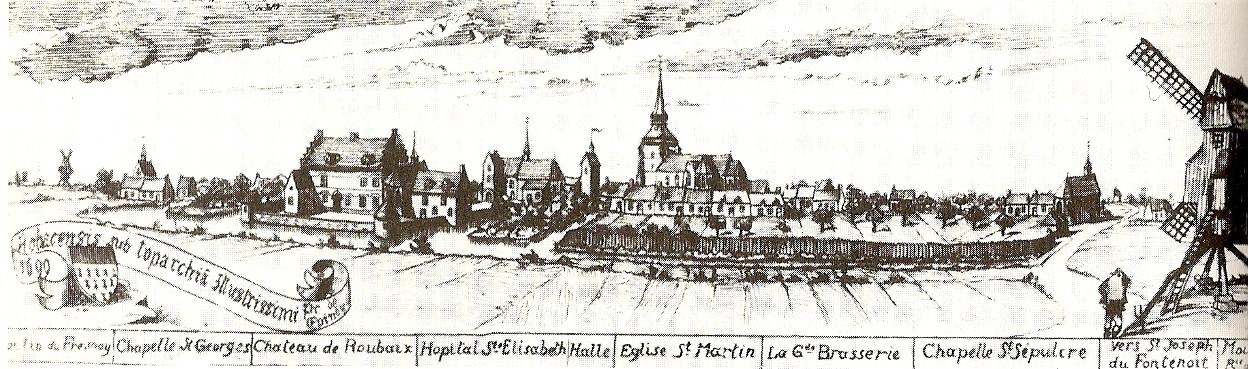

roubaisiens et, avant la Révolution, figurait en

tête des habitants les

plus imposés de la paroisse. A l'époque, Panckoucke

écrit dans son Petit

Dictionnaire Historique et Géographique de la châtellenie

de Lille : « Beaucoup

de villes ne valent pas le bourg de Roubaix tant dans la beauté

des maisons

du lieu que dans le nombre de ses habitants ».

Le 22 vendémiaire an IV, avec le conseil

municipal, il leva, comme maire, le séquestre apposé sur la caisse du

précepteur pour employer les fonds comme secours aux pauvres. Durant

la tourmente il songea à émigrer mais ne put s'y résigner et il se cacha dans

une de ses propriétés, une des dernières qui lui restait. Apres le 9

thermidor, on le retrouve maire de Roubaix. "Homme généreux et probe, il

avait proposé à sa commune trois actions principales. D'abord, venir en

aide aux pauvres. Ensuite, protéger les cultivateurs dont les charrois

réquisitionnés les forçaient à négliger les champs. Enfin, défendre

l'hygiène de Roubaix dont les citoyens laissaient devant les domiciles des amas

de boue et d'immondices ».

Le souci des autres pour faire leur bonheur, déjà." Albert Prouvost

Toujours plus loin ; " On peut le considérer comme le fondateur de la

fortune industrielle des Prouvost ". Le frère de sa mère était

Pierre Constantin Florin, Député suppléant aux Etats généraux de

Versailles et premier maire de Roubaix.

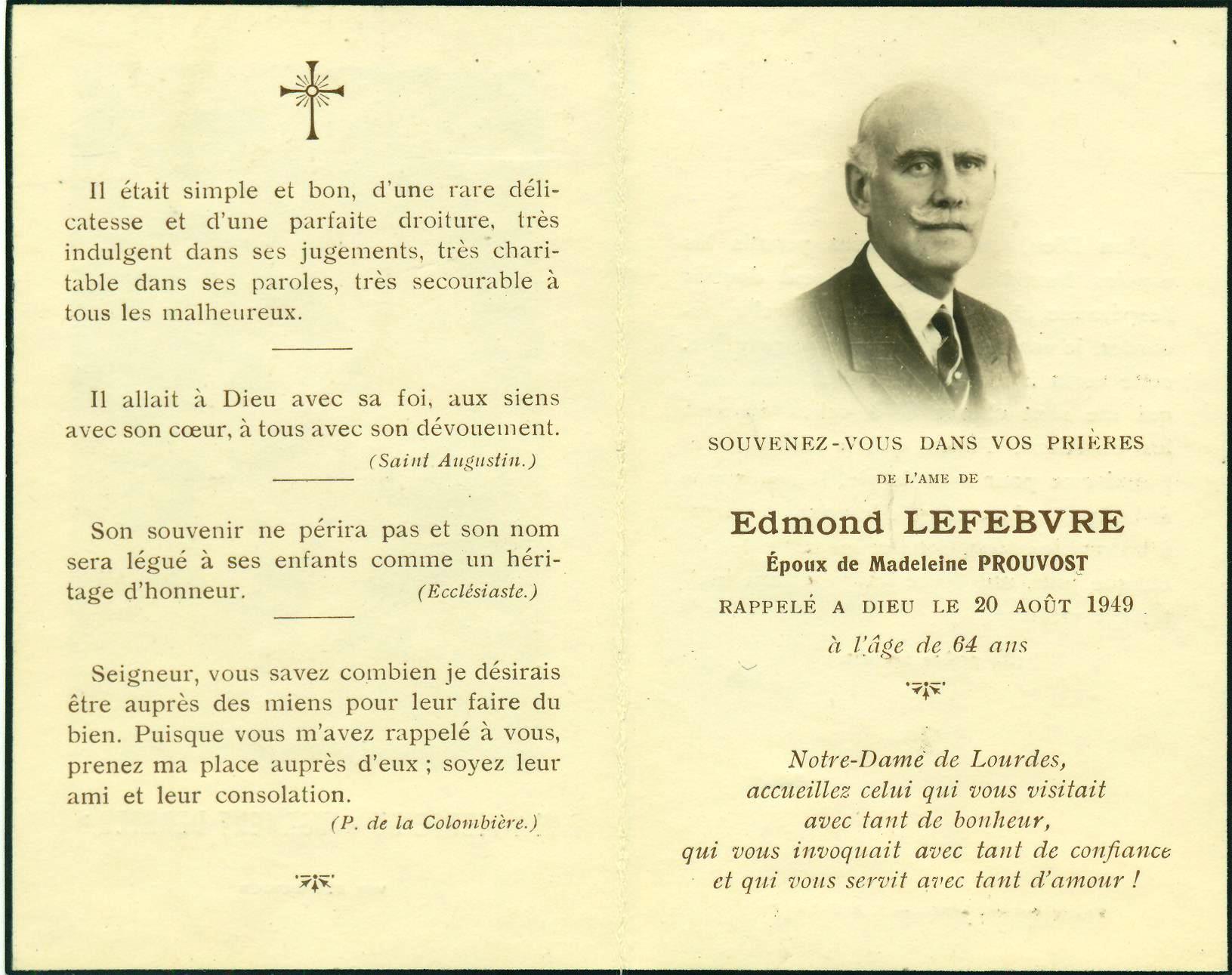

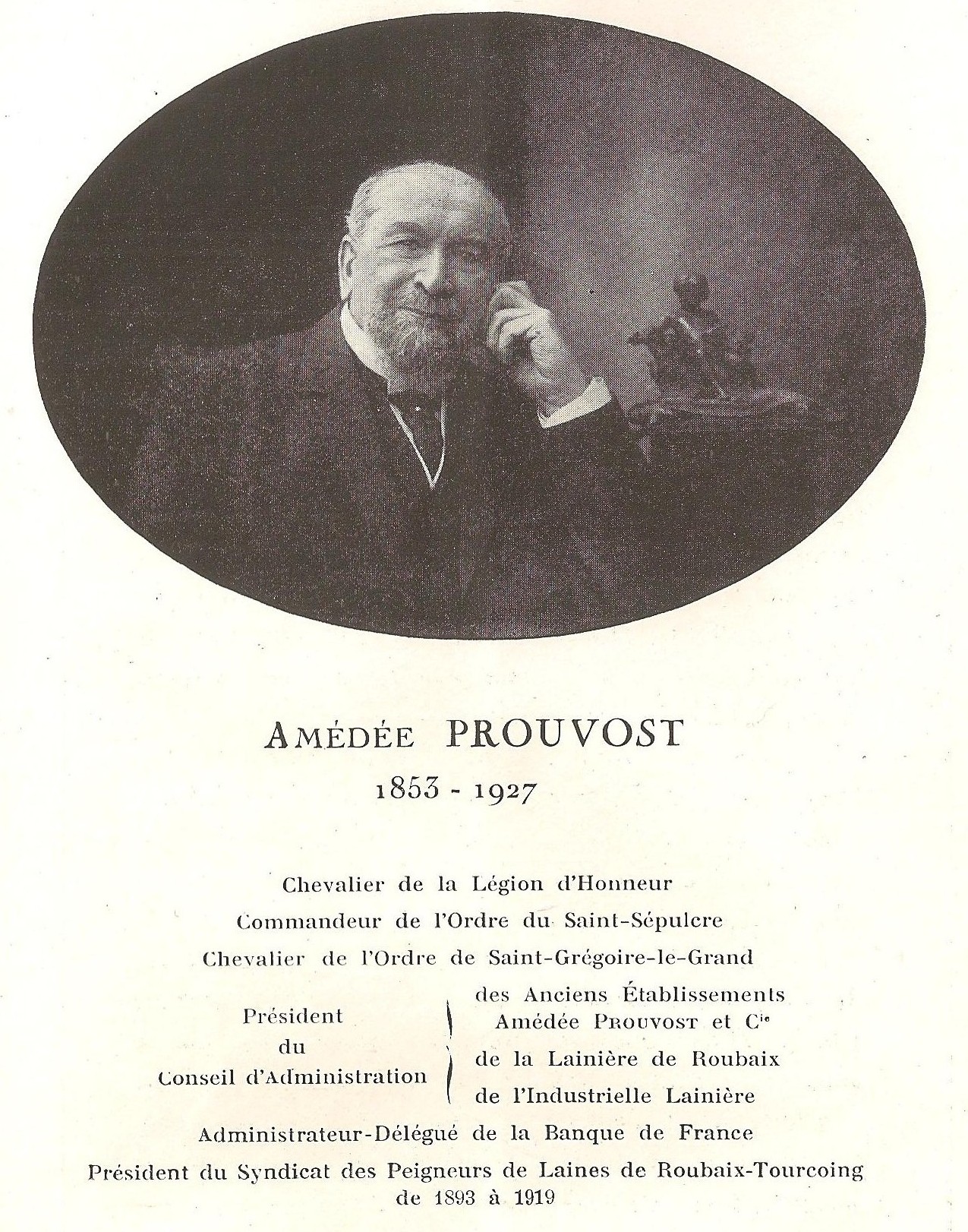

Henri Prouvost

Maire adjoint de Roubaix, de 1821 à 1826,

Membre du Conseil de fabrique de Saint Martin à Roubaix de 1826 à 1847,

Administrateur des hospices de 1817 à 1822 ,

Maître de manufacture.

né le 19 novembre 1783, Roubaix (Nord), baptisé le 20

novembre 1783, décédé le 20 août 1850,

Roubaix (Nord) (à l'âge de 66 ans),

.Marié le 1er août 1809, Roubaix (Nord), avec

Liévine Defrenne, née le 25 novembre 1791, Roubaix

(Nord), décédée le 4 novembre 1824, Roubaix (Nord)

(à l'âge de 32 ans). (sa soeur épousa

Gaspard-Aimé Charvet, Membre de la chambre de Commerce et

conseiller municipal de Lille)

dont Rose, religieuse du Saint Sacrement, Louis-Camille, supérieur des Rédemptoristes, Gaspard-Justine, doyen de Valenciennes.

Ces tableaux de Louis-Leopold Boilly, 1803 et 1807, peintre de la région, nous semble représenter avec justesse

la famille Prouvost à cette époque.

Bon Ami Prouvost, né le 27 mars 1785, Roubaix (Nord),

baptisé le 28 mars 1785, décédé le 8 mai

1827, Roubaix (Nord) (à l'âge de 42 ans),

négociant, administrateur des Hospices

(parrain: Philippe Constantin Prouvost 1743-1785/ ). Marié le 6

décembre 1813, Roubaix (Nord), avec Camille Defrenne, née

le 21 janvier 1793, Roubaix (Nord), baptisée le 22 janvier 1793,

Roubaix (Nord).

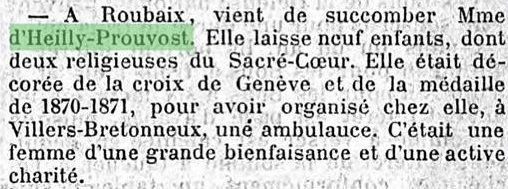

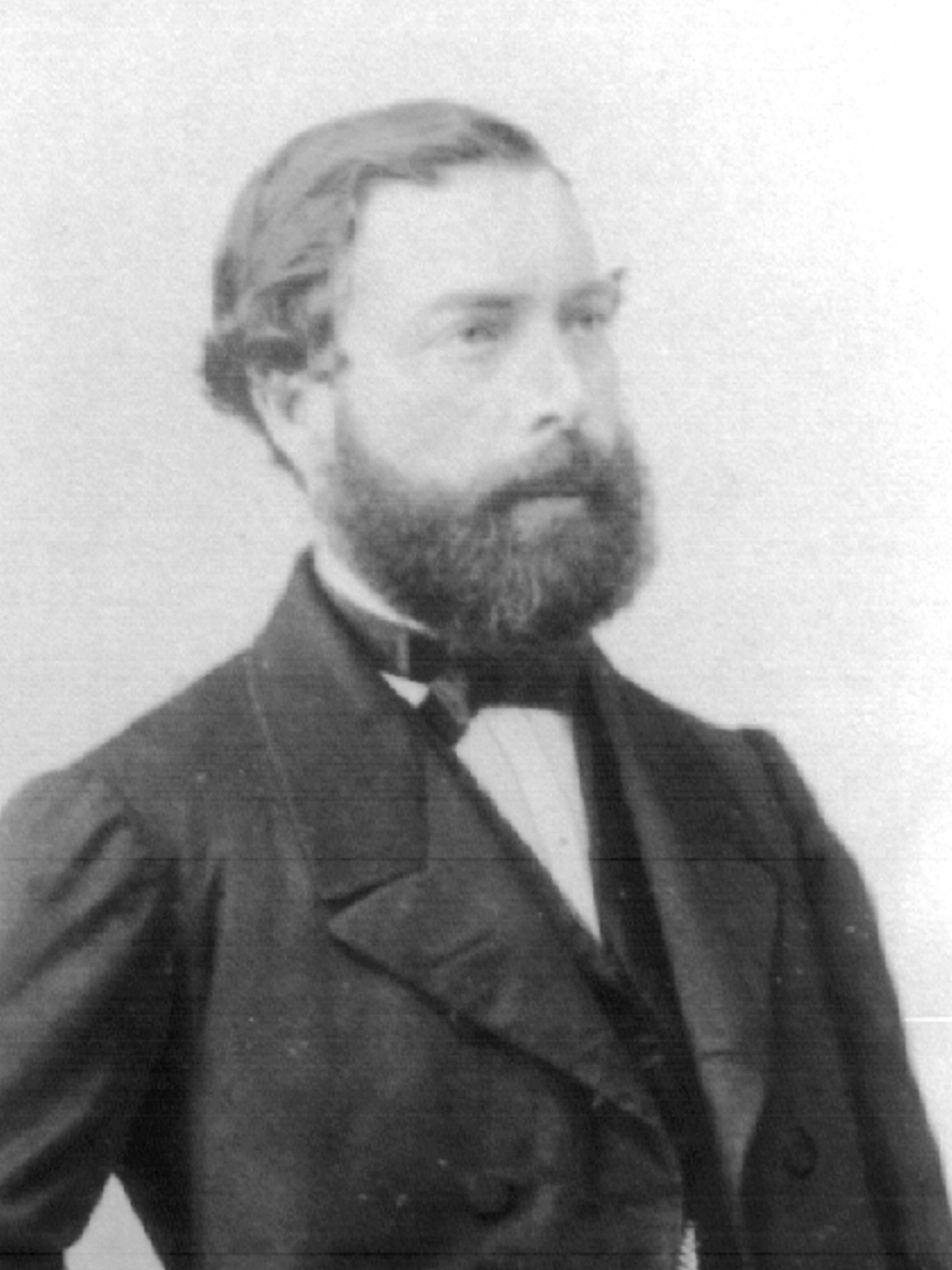

Pierre Constantin Prouvost (1747-1808), officier de la Garde Nationale dt François Henri Prouvost, avocat Cour de Bruxelles épx de Julia d'Elhougne dt Marie ép d'Edmond d'Heilly et

Georges Jules Prouvost, avocat, conseiller à la cour d'appel d'Amiens, lieutenant des Gardes Nationaux époux de Marie Lucie de Mailly.

Portrait d'un officier de la Garde Nationale

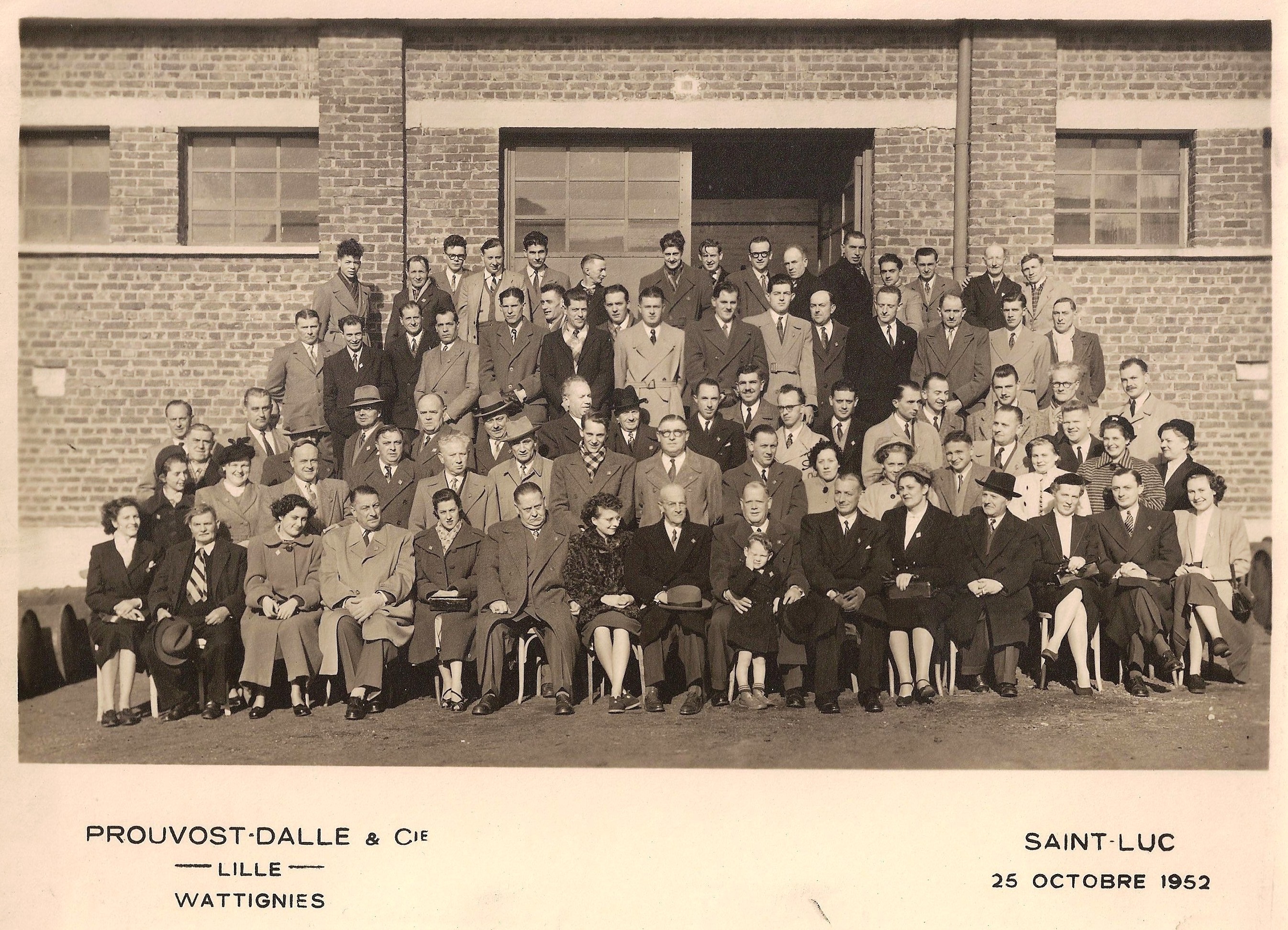

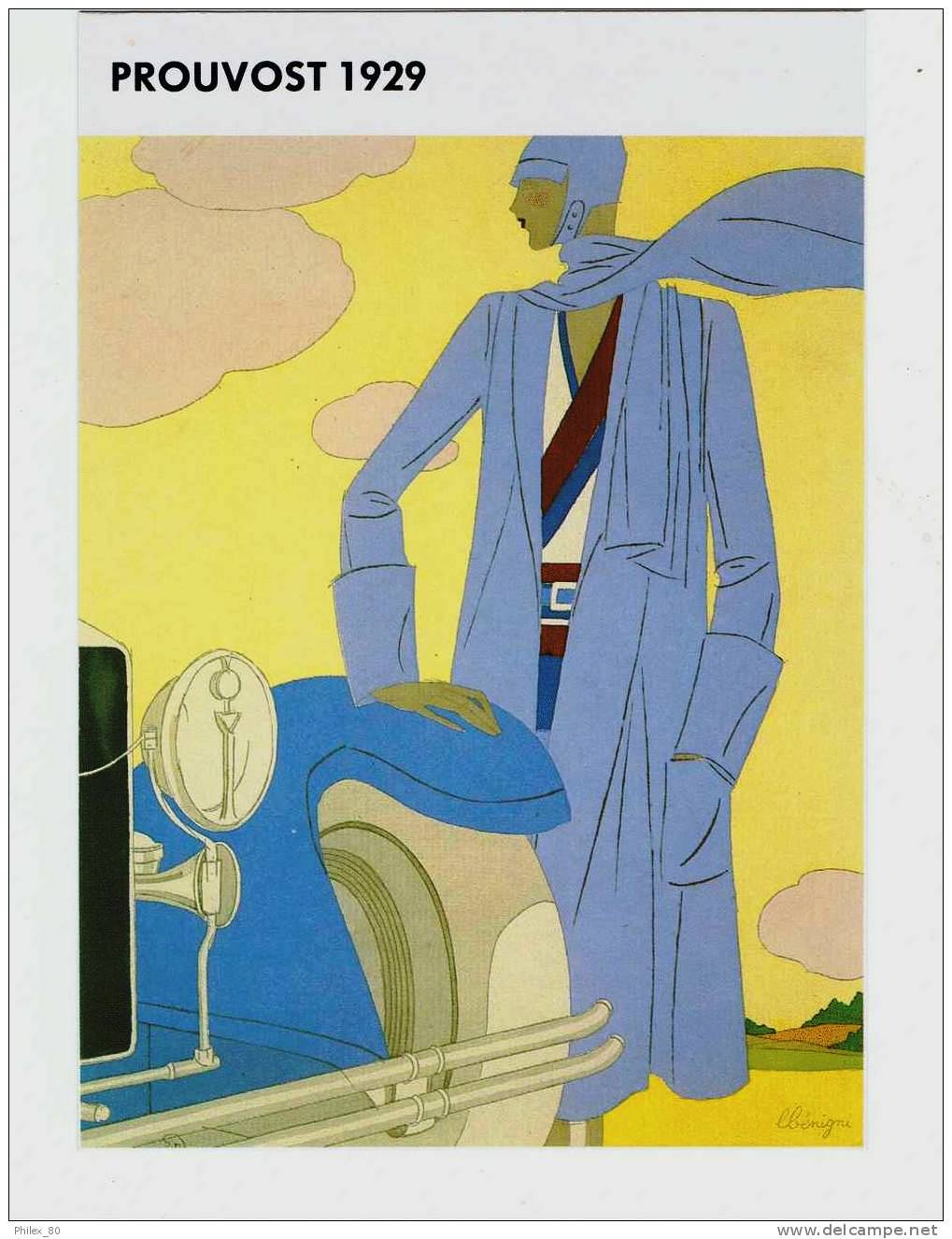

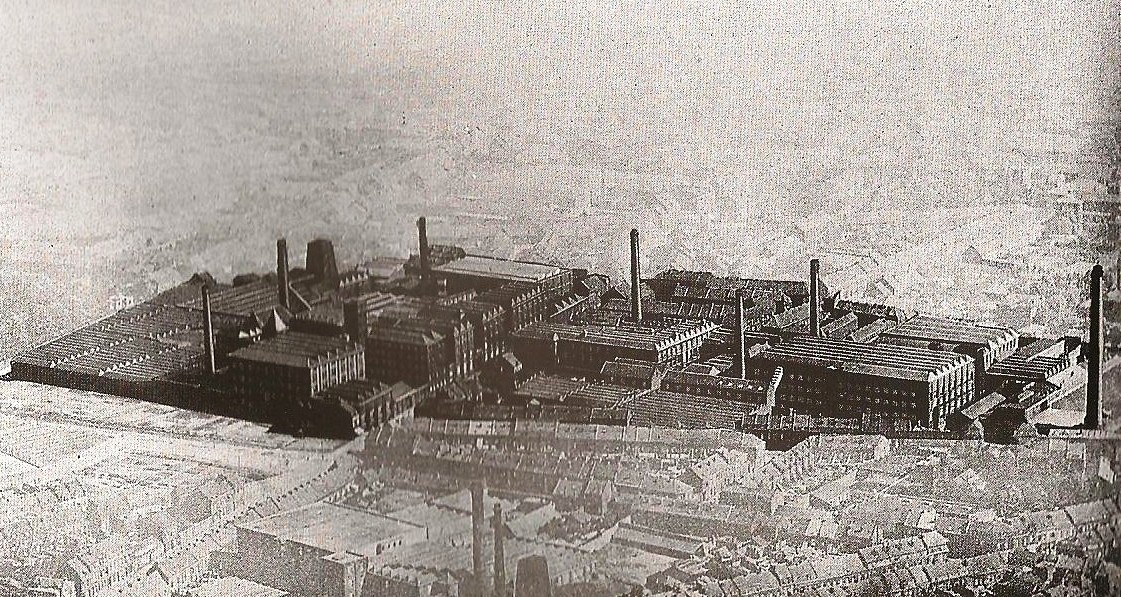

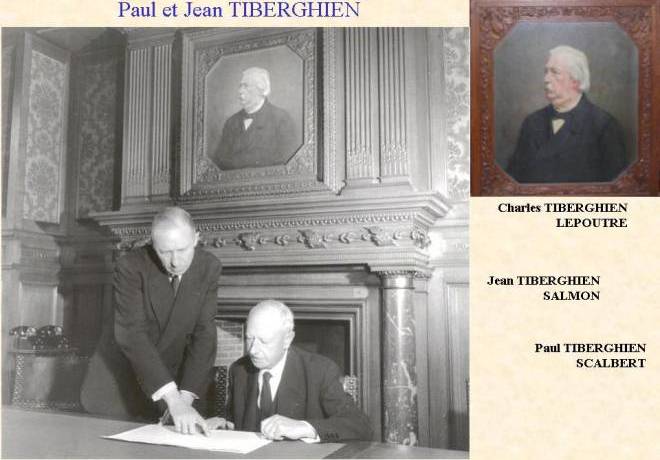

Voici les domaines où la famille Prouvost a servi:

1 La fidélité à l’Eglise Catholique

2 La défense de la France et de sa

Civilisation

3 La constance du service rendu à la société

4 Décorations

5 L'amour de la famille, souvent nombreuse

6 Les Beaux-arts et les lettres:

7 L'industrie et l'économie

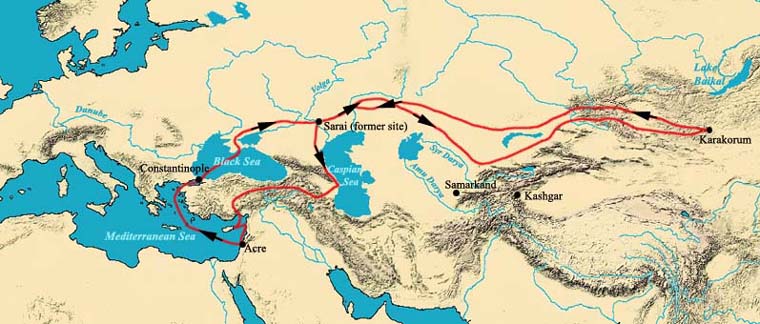

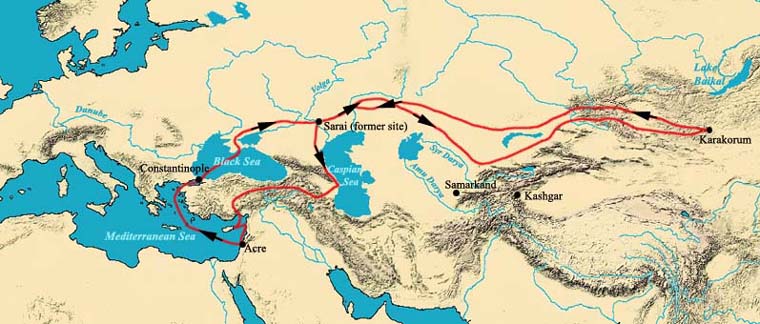

8 Vision et génie international

partagés des "familles du Nord"

1 La fidélité à et par l' Eglise Catholique

Ce qui frappe

dans l’étude de la famille Prouvost et des autres grandes familles du Nord,

c’est l’influence, le rayonnement exclusif de l’Eglise Catholique à travers les

sièces, depuis le duché de Bourgogne puis l’absolue Contre-Réforme des

Habsbourg enfin la très Catholique Monarchie française depuis le Roi Louis XIV,

enfin le maintien de la Tradition malgré la succession des divers régimes

politiques et philosophies jusqu’à nos jours. L’athéisme fut inconcevable, le

protestantisme eut peu d’influence, la Franc-Maçonnerie eut quelque rare

influence et son caractère occulte la fit considérer comme « l’œuvre du

diable ».

"

L’œuvre de la France, elle remplit toutes les pages de l’histoire humaine, elle

est connue de l’univers entier et ce n’est pas

Dieu qui l’oubliera, lui a qui tout est présent.

Le

zèle déployé par cette noble race pour la cause et pour le nom de Dieu,

l’esprit de sacrifice et d’abnégation, le dévouement et l’enthousiasme qu’elle

a mis au service de Jésus-Christ et de son évangile, voilà des titres qui subsistent, des mérites

qui ne s’effaceront jamais. D’autant

qu’ils n’appartiennent pas uniquement au passé. » Monseigneur Pie.

Le

peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonds baptismaux de Reims, se

repentira et retournera à sa première vocation. Un jour viendra(…) où la

France, comme Saül sur le chemin de damas, sera enveloppé d’une lumière

céleste… Tremblante et étonnée, elle dira : »Seigneur, que voulez vous que je

fasse ? » et lui : « Lève toi, lave les souillures qui t’ont défigurées,réveille

dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va,

fille ainée de l’Eglise, nation prédestinée, vase d’élection, va porter, comme

par le passé, mon nom devant tous les peuples et tous les rois de la Terre »

Saint Pie X : allocution consistoriale de 20 novembre 1911.

L’homme

médiocre est juste milieu sans le savoir. Il l’est par nature, et non par

opinion ; par caractère et non par accident. Qu’il soit violent, emporté,

extrême, qu’il s’éloigne

autant

que possible des opinions du juste milieu, il sera médiocre. Il y aura de la

médiocrité dans sa violence… Il admet quelquefois un principe mais si vous

arrivez aux

conséquences de ce principe, mais si vous arrivez aux conséquences de ce

principe, il vous dira que vous exagérez…. L’homme vraiment médiocre admire un

peu toutes choses,il

n’admire rien avec chaleur. Si vous lui présentez ses

propres pensées, ses

propres sentiments rendus avec un certain enthousiasme, il sera

mécontent.

Il répètera que vous exagérez. Il aimera

mieux ses ennemis s’ils sont froids que ses amis s’ils sont

chauds. Ce qu’il

déteste, par-dessus tout, c’est la chaleur. L’homme

médiocre dit qu’il y a du

bon et du mauvais dans toutes choses, qu’il ne faut pas

être absolu dans ses

jugements etc. etc. Si vous affirmez fortement la vérité,

l’homme médiocre dira

que vous avez trop confiance en vous-même… L’homme

médiocre dira que vous avez

trop confiance en vous-même… L’homme intelligent

lève la tête pour admirer et

pour adorer ; l’homme médiocre le lève pour se

moquer : tout ce qui est au

dessus lui parait ridicule, l’infini lui parait

néant… L’homme médiocre est le

plus froid et le plus féroce ennemi de l’homme de

génie… L’homme de génie

compte sur l’enthousiasme ; il demande qu’on

s’abandonne. L’homme médiocre ne

s’abandonne jamais. Il

est sans enthousiasme et sans pitié : ces deux choses sont

toujours ensemble…

L’homme médiocre est beaucoup plus méchant

qu’il ne le croit et qu’on ne le croit, parce que sa

froideur voile

sa méchanceté… Au fond, il voudrait

anéantir les races supérieurs : il se venge

de ne le pouvoir pas en les taquinant… L’homme

médiocre ne lutte pas : il peut

réussir d’abord, il échoue toujours ensuite.

L’homme supérieur lutte d’abord et

réussit ensuite. L’homme médiocre réussit

parce qu’il subit le courant ;

l’homme supérieur triomphe parce qu’il va contre le

courant." Ernest HELLO

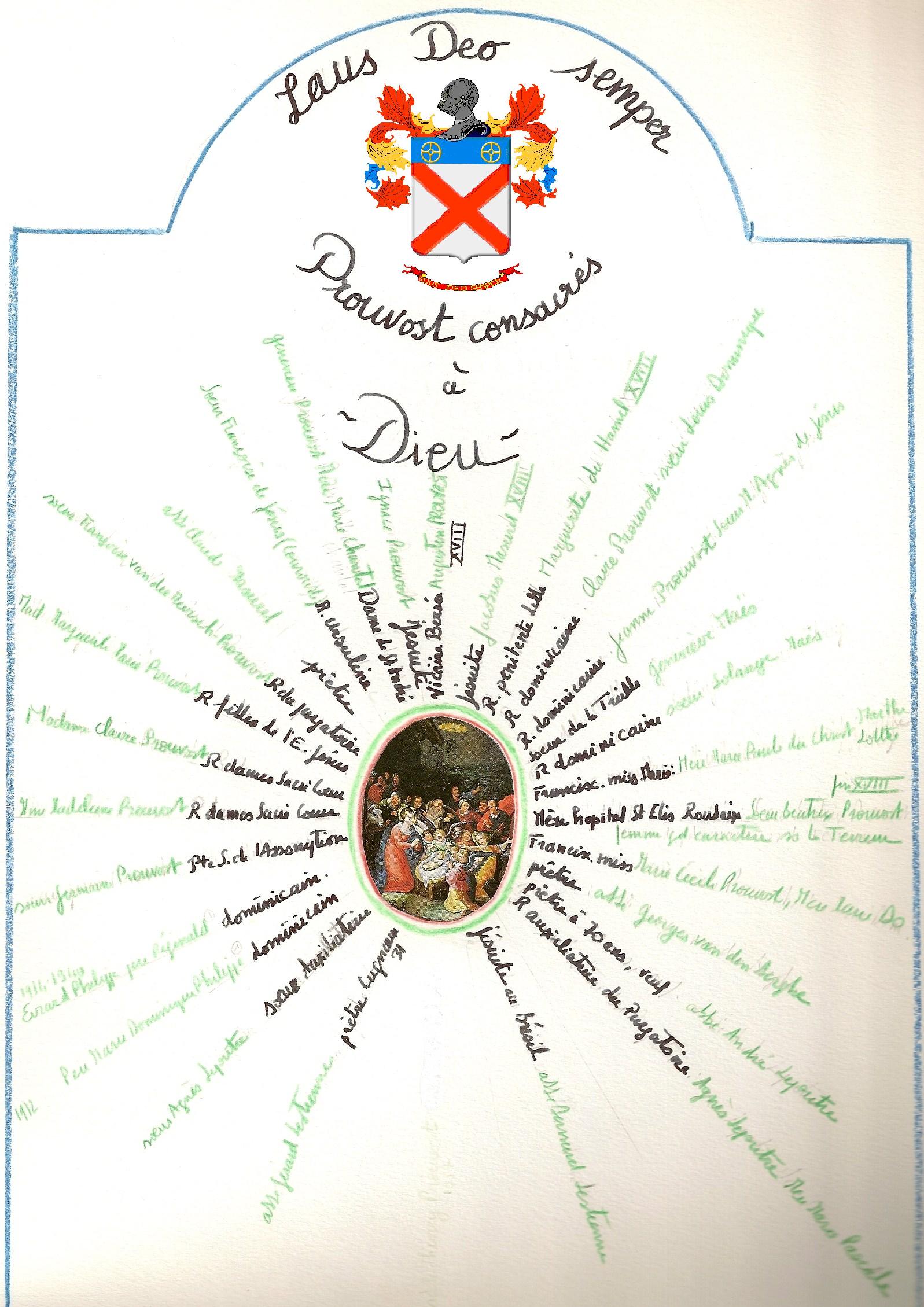

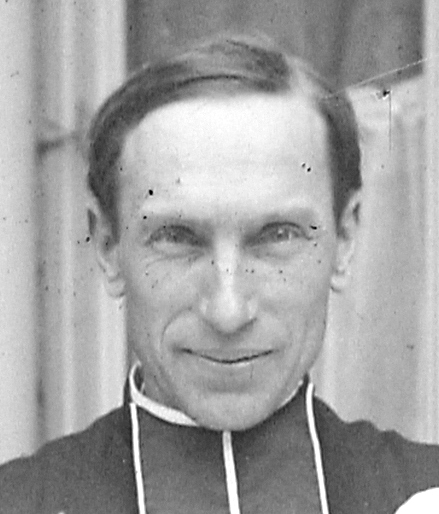

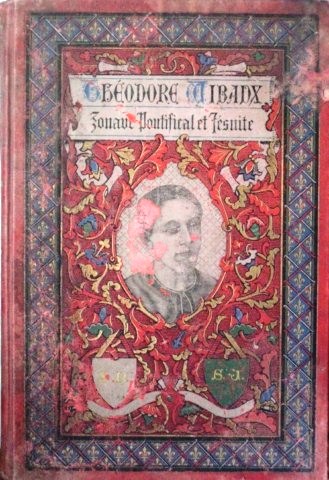

Les Prouvost consacrés à Dieu:

Jacques Masurel-de Courcelles

petit fils d'Antoinette Prouvost (1600-1670), prêtre jésuite.

Philippe Constantin Prouvost

né le 2 août 1743, Roubaix, Nord,

décédé après 1785, Mouscron, Hainaut, Belgique, prêtre, vicaire de Sainte

Catherine à Lille, curé de Mouscron (filleul: Bon Ami Prouvost 1785-1827). 1787. — Église de Mouscron ; près

du portail de droite. Au cimetière de cette église, au devant du crucifix

repose le corps de Mtre Philippe-Constantin PROUVOST, natif de Roubaix, fils du

sieur Pierre et de dame Marie-Jeanne DELEBECQUE, qui, ayant été curé de cette

paroisse de Mouscron l'espace de trois ans et un mois, est décédé le premier

novembre 1787, &gé de quarante quatro ans. Priez Dieu pour son àme.

Marguerite du Hamel-Prouvost

décédée

après 1710, religieuse au Couvent des Pénitentes installé à Lille en 1620.

Augustin

Prouvost

né le 29 décembre 1742, Roubaix, baptisé le 30 décembre 1742,

Roubaix, prêtre. ( parrain Augustin Florin,

marraine Marie-Anne-Thérèsevan den Berghe), vicaire de

Bersée le 28 août 1774,

curé d’Hertaing le 23 août 1785, y

décédé le 24 novembre 1790 et inhumé avec

l’épitaphe :

« D.O.M.

Dans le cimetière, derrière le chœur

de cette église, repose le corps de maître Augustin

Prouvost, natif de Roubaix,

qui, après avoir dirigé cette paroisse en

zélé et charitable pasteur pendant cinq

ans, est décédé le 24 novembre 1790, agé de

48 ans, laissant à la charge de l’église

pendant 50 ans, et ce pour le pavé en marbre du chœur

qu’il y fit poser, un

obit annuel dont la rétribution est de 45 patars au

clergé et de 6 francs aux

pauvres assistants. Requiescant in pace »

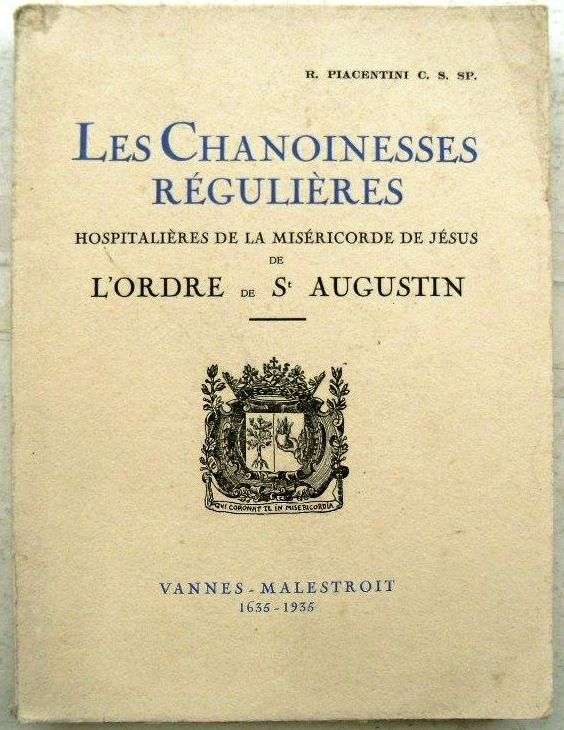

Béatrix Prouvost

née le 6 février 1728, fut

chanoinesse de Saint Augustin,

Prieure de l'hôpital Saint Elisabeth de Roubaix

qu'avait fondé en 1500 Isabeau de Roubaix, en 1764 et s'illustra lors de la

Révolution:

née le 6 février 1728, fut chanoinesse de Saint Augustin, prieure

de l'hopital Elisabeth de Roubaix qu'avait fondé en 1500 Isabeau de

Roubaix, en 1764 et s'illustra lors de la Révolution: Toute jeune, au mois de

janvier 1749, elle é tait rentrée au couvent de saint-Elisabeth de

Roubaix. Elle était prieure de son monastère lorsqu’éclata la

Révolution. Le 2 novembre 1792, des commissaires envoyés par le district

de Lille envahissent la maison et signifient aux religieuses qu’elles ont

à se disperser dans les vingt quatre heures. Sœur Béatrix avait alors 65

ans ; elle sortit très calme, sans une plainte. Elle était à peine

dans la rue qu’on la fit arrêter et écrouer dans la prison de Lille. On

l’accusait d’avoir caché une brique d’or et fabriqué je ne sais quelles boites

de plomb. La foule souveraine a besoin de colossales idioties ; on la

servait à souhait. Sœur Béatrix ne se troubla point ; elle comparut

devant le comité révolutionnaire et repoussa du pied l’absurde accusation. Elle

écrivit une lettre d’ironie sereine qui se terminait par ces

mots : « forte de mon innocence, je ne crains pas de demander

au comité la prompte décision de mon affaire et de ma mise en

liberté. » A l’heure où les femmes les plus héroïques ne savaient que

bien mourir, sœur Béatrix eut le courage de se défendre. Après une longue

captivité, elle sortit de la tourmente saine et sauve mais triste à

jamais. On la revit dans la famille, portant le deuil de son couvent

détruit et de sa mission interrompue. Elle s’en alla doucement mais elle

ne mourut pas toute entière. Son visage resta populaire au foyer des

pauvres et au chevet des malades. Sœur Béatrix ressuscitera un jour sous

le pinceau d’Amédée Prouvost:c'est bien sa figure qui rayonne dans le "Poème

du travail et du rêve": Dans le halo neigeux et frais de son rabat,Son

visage très pur que la coiffe angélise Se penche, souriant, comme un lys sous

la brise, Vers le moribond blême et las qui se débat.Près de la couche où

lentement il agonise,Durant ces nuits sans fin où la fatigue abat,Elle veille,

égrenant son rosaire tout bas,Avec une ferveur suppliante d'église.Sa robe est

vénérée au faubourg populeux Comme un habit de sainte à l'or miraculeux. De ses

lèvres les mots ainsi que des prières Viennent au cœur du pauvre apaiser

la douleur,Et ses pieuses mains douces comme des fleurs Se posent sur les

fronts pour fermer les paupières. Le nom de Béatrix n'était pour Dante qu'un

symbole de divine poésie; il sera plus et mieux pour Amédée Prouvost. Il

le recueillera pieusement comme le synonyme des plus pures gloires de sa maison

et il le mettra sur le berceau de sa petite fille." "Amédée

Prouvost" par C. Lecigne, éditions Bernard Grasset, 1911

Sœur

Béatrix ressuscitera un jour sous le pinceau d’Amédée Prouvost: c'est bien sa

figure qui rayonne dans le "Poème du travail et du rève":

« Dans le halo neigeux et frais de son rabat, Son visage très pur que la

coiffe angélise Se penche, souriant, comme un lys sous la brise, Vers le

moribond blème et las qui se débat. Près de la couche où lentement il agonise,

Durant ces nuits sans fin où la fatigue abat, Elle veille, égrenant son rosaire

tout bas, Avec une ferveur suppliante d'église. Sa robe est vénérée au faubourg

populeux Comme un habit de sainte à l'or miraculeux. De ses lèvres les mots

ainsi que des prières Viennent au coeur du pauvre apaiser la douleur, Et ses

pieuses mains douces comme des fleurs Se posent sur les fronts pour fermer les

paupières.»

Alix Le Clerc, née le 2 février 1576 à Remiremont et morte le 9

janvier 1622 à Nancy, religieuse lorraine, Mère Thérèse

de Jésus. Éducatrice, créatrice d'écoles, fondatrice de l''ordre religieux

d'enseignantes,

les chanoinesses de Saint-Augustin de la Congrégation Notre-Dame. Elle est béatifiée en 1947 par

Pie XII.

"A

Roubaix, il n'y eut pas une seule défection parmi les soeurs

Augustines chargées de desservir l'Hôpital

Sainte-Elisabeth fondé en 1488 par

Isabeau de Roubaix, veuve de Jacques de Luxembourg. Par un

mémoire adressé, le

14 avril 1790, à l'Assemblée Nationale, la

municipalité de cette ville,

demandait, au nom de l'humanité, la conservation de leur

couvent. Grâce sans

doute à cette sollicitude de l'administration, les religieuses

purent se

maintenir, dans la ville, près de trois années encore,

traversées néanmoins par

toutes sortes de troubles, visites, enquêtes, inventaires. Il y

eut même, à

certaine' époque, des menaces assez graves contre les soeurs,

parce qu'elles

recevaient des prêtres n'ayant pas prêté le serment.

Enfin des commissaires, envoyés

par le Directoire du District de Lille, vinrent, le 2 novembre 1792,

signifier

aux soeurs l'ordre d'évacuer la maison dans les vingt-quatre

heures. Qui

peindra, s'écrie l'historien de Roubaix, la douleur des

vingt-huit religieuses

expulsées sans pitié de leur cloître où,

calmes et détachées du siècle, elles

goûtaient les ineffables charmes d'une vie

d'austérités, de prière et de

dévouement ? Violemment arrachées des lieux où

reposaient leur bienfaitrice et

leurs compagnes qui, plus heureuses, les avaient devancées dans

un monde

meilleur et éternel; ravies aux pauvres chartrières que

leur angélique charité

entourait des plus tendres soins, on les refoulait au sein d'une

société que

les passions agitaient, où elles devaient trouver à peine

un toit pour

s'abriter ! Douze de ces religieuses ne quittèrent pas Roubaix

et, pour se

conformer à l'arrêté du département du Nord,

du 11 décembre 1791, déclarèrent à

la municipalité leur intention était de faire leur

résidence en cette ville. La

vénérable prieure, dame Béatrix Prouvost, fut

arrêtée et incarcérée, mais elle

sut se défendre énergiquement et victorieusement contre

les ineptes accusations

auxquelles elle fut en butte. Après le Concordat, six des

pauvres soeurs de

Sainte- Elisabeth, vénérables débris de la plus

florissante communauté,

regagnèrent leur couvent, appelées par l'administration

municipale à s'y vouer

à l'instruction de la jeunesse; mais,

affaiblies par l'âge, les misères et les privations de l'exil, elles durent

bientôt renoncer à ce pénible travail et vécurent tristement de la modeste

pension que leur faisait le Gouvernement. Une autre vivait encore à

Valenciennes, en 1836, presque aveugle et sans ressources ; le conseil

municipal de Roubaix lui accorda un secours annuel de 150 francs. Les Soeurs de

Notre-Dame-des-Anges de Tourcoing ayant également refusé de trahir leurs voeux,

furent forcées de quitter leur monastère le 4 novembre 1792. Leurs biens

eussent été vendus, comme ceux de la plupart des maisons religieuses, si la

municipalité ne s'en fût emparée au profit de l'hôpital, en vertu d'une loi

portée dans ces temps de détresse. Ces biens furent depuis lors réunis à la

fondation primitive et administrés en faveur des vieilles femmes par une

commission que nomma le Gouvernement. Lorsque la persécution cessa, les

autorités de la ville écrivirent à chacune des soeurs pour les prier de revenir

dans leur maison et de reprendre la mission de charité qu'elles avaient été obligées

d'interrompre. Théodore Leuridan, Histoire de Roubaix, 1.1, p. 304; t. Il, p. 371 à

277.

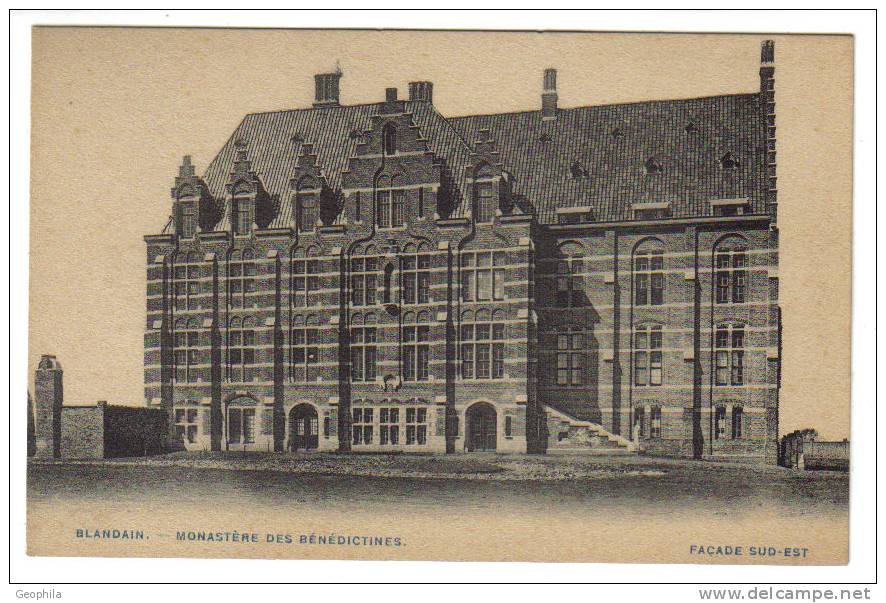

Rose Prouvost

religieuse du Saint Sacrement,

Louis-Camille

Prouvost

supérieur des Rédemptoristes, ordre fondé en 1732 par Saint Alphonse de Liguori ( 1696-1787).

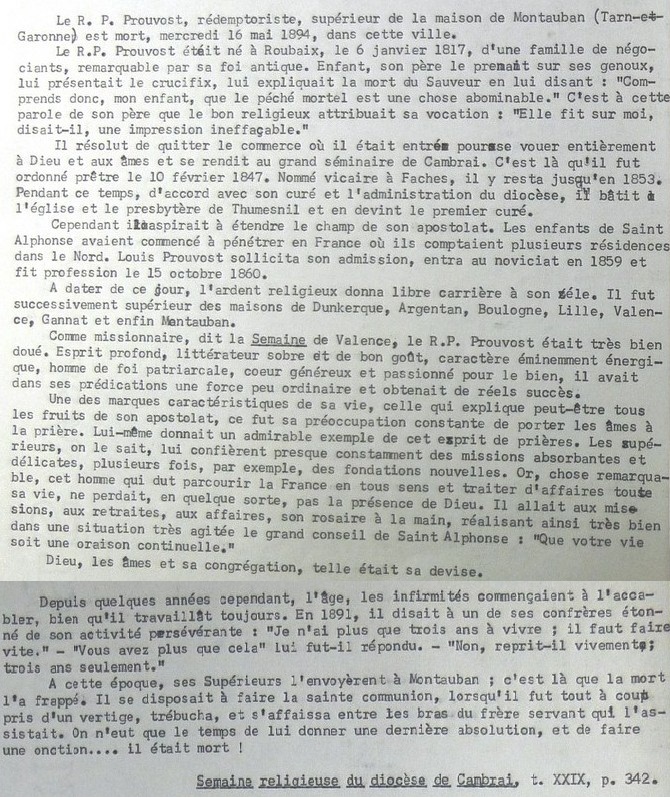

Bonami-Louis-Romain-Joseph

Prouvost

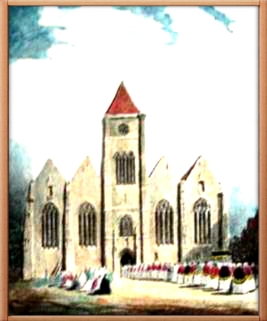

né le 6 janvier 1817, prètre en 1847, vicaire à Faches la même année,

curé de Thumesnil en 1853, entra en 1859 chez les Rédemptoristes, mourut le 16

mai 1894 comme supérieur de la Maison de Montauban (51).

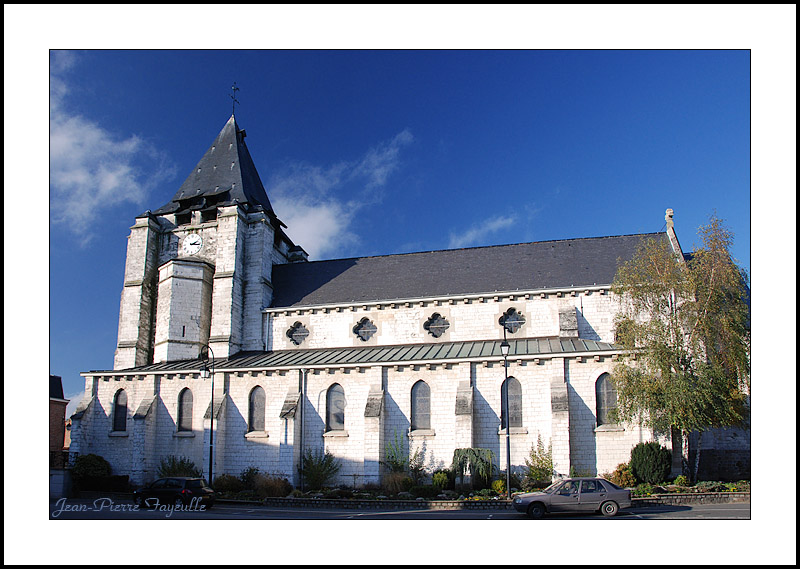

Rue Carnot

«

Dès le XVIIIème siècle, la population de Thumesnil

demande la construction d’une église dans le hameau, celle

de Faches étant

assez éloignée. Dans les années 1840,

l’abbé Prouvost, vicaire à Faches, œuvre

à la fondation d’une église dans le hameau de

Thumesnil, désormais peuplé de

1711 habitants. En décembre 1850, l’église, qui a

le statut de chapelle, est

inaugurée, et en 1851, la préfecture décide

d’ériger Thumesnil en paroisse.

L’église néo-gothique est la première

église française dédiée au

Sacré-Cœur de

Jésus-Christ, dont le culte est encouragé par le pape Pie

IX. En 1898, une

travée est ajoutée au bâtiment. La population ayant

considérablement augmenté.

Lors des inventaires de 1906, la population de Thumesnil s’oppose

à l’entrée

des représentants de l’Etat dans

l’église ». © Association Culturelle et

Historique de Faches-Thumesnil.

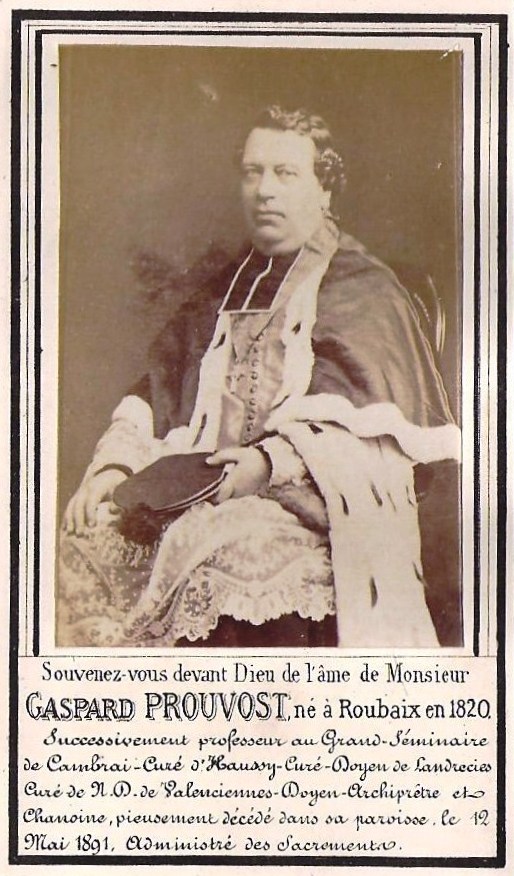

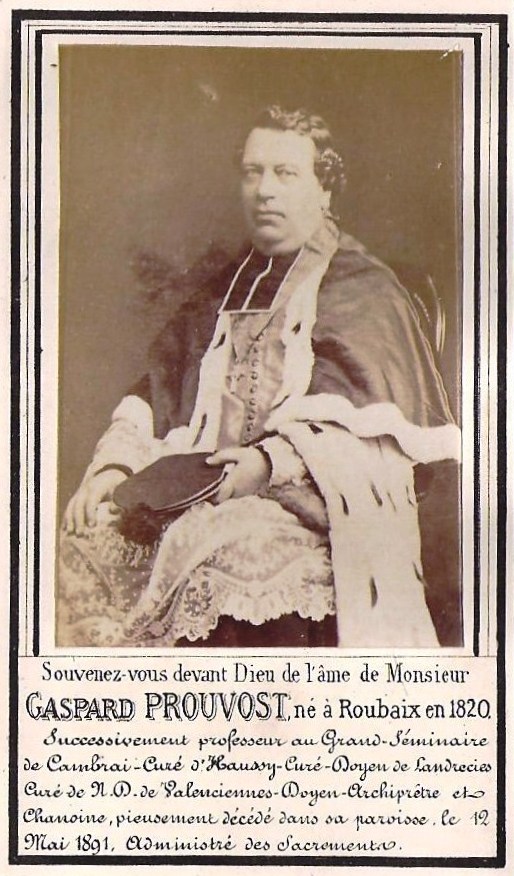

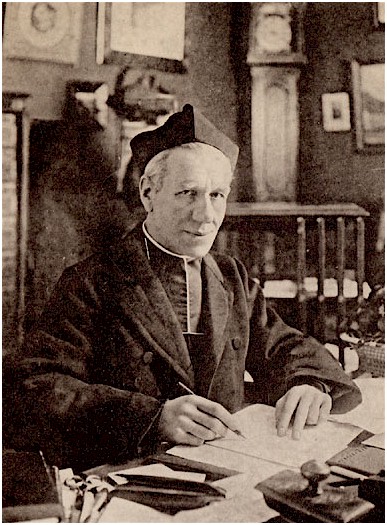

Son frère, Gaspard-Justine

Prouvost

doyen de Valenciennes (Un doyen est également le prêtre coordinateur

d'un doyenné, c'est-à-dire d'un ensemble de plusieurs paroisses).

Leur sœur Rose-Marie, née le

3 janvier 1824, fut Religieuse du Saint Sacrement.

Transmis par le chanoine Leuridan grâce à Philippe Rammaert

« CÉRÉMONIE DE VILLERS-BRETONNEUX Une touchante cérémonie funèbre a eu lieu à

Villers-Bretonneux pour les victimes de la bataille livrée, le 29 novembre

dernier, sur le territoire de cette commune. L'administration du chemin de fer

du Nord avait bien voulu, en délivrant des billets à prix réduit, faciliter ce

patriotique pèlerinage. On évalue à environ dix mille le nombre des étrangers

qui se sont rendus à cette solennité, de tous les points des départements de la

Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Cette immense foule, on le comprend, n'a pu

trouver accès dans l'enceinte pourtant si vaste de l'église : mais les

paroissiens l'ont pour ainsi dire agrandie par leur abnégation personnelle, en

cédant leurs places aux étrangers.

L'église avait été décorée par. les soins de M.

Demarcy, sous l'intelligente direction de M. Delplanque, avec autant da luxe

que de goût. Le catafalque, dont la forme ogivale s'harmonisait avec le style d

u mo nument, n'empêchait point la vue de pénétrer dans le sanctuaire. Des

inscriptions rappelaient. les noms des régiments qui ont pris une part

glorieuse à la bataille du 27 novembre : 2e régiment d'infanterie de marine,

43e, 65e et 75e de ligne, 2e chasseurs, 12e et 15° d'artillerie, compagnie du

génie, 7e, 8e et ge bataillons du 48e régiment de marche des mobiles du Nord.

Parmi les inscriptions empruntées aux Livres Saints, nous avons remarqué les

suivantes, si bien appropriées à la circonstance : Leurs corps ont été

ensevelis en paix et leurs noms vivront éternellement. (MATTHIEU, 2) Ils ont

sacrifié leur vie pour ne pas être asservis. (DANIEL, 3) Mieux vaut pour nous

mourir en combattant, que de voir les maux qui pèsent sur notre patrie. (MARC,

3) A Dieu ne plaise que nous prenions la fuite devant l'ennemi ! Mourons

bravement pour nos frères et ne souillons pas notre gloire. (MACCHABÉES, 9)

Est-ce que celui qui tombe ne se relèvera pas un jour ? (JÉRÉMIE, 8) La

grand'messe a été chantée par M. Prouvost, curé-doyen de N. D. de Valenciennes,

en présence de Mgr l'évêque d'Amiens, qu'assistaient M.

Morel, vicaire général, et M. Boucher, curé de

la Cathédrale. Les fonctions de sous-diacre étaient remplies par un ancien

aumônier de l'armée, M. Poiré, curé d'Herleville. On remarquait dans

l'assistance M. le préfet de la Somme, les conseillers de préfecture, M.

l'avocat général, le commandant de gendarmerie, M. de Thannberg, aide-de-camp

du général Paulze d'Ivoy, M. le juge-de-paix de Corbie, de nombreux

ecclésiastiques des diocèses d'Amiens, d'Arras et de Cambrai; des officiers et

des soldats de l'armée du Nord, dont quelques-uns, blessés ou mutilés, ont vu

la mort de si près dans les plaines de Villers ; enfin, de nombreuses familles

des mobiles du Nord (citons celle de M. de Brigode), dont les enfants gisent

aujourd'hui dans la grande allée du cimetière.

A l'issue de la messe, M. Potier, chanoine

honoraire, curé de Saint-Etienne de Beauvais, est monté en chaire. Son

discours, conçu en dehors des formes ordinaires de l'oraison funèbre, est de

ceux qu'on n'analyse point. Il serait difficile, en effet, de rendre exactement

le- caractère de cette parole toujours facile, souvent poétique, tantôt

familièrement incisive, tantôt puissamment émue. Nous avons surtout été'

impressionné par les aperçus sur l'immortalité de l'âme, sur l'héroïsme de la

conscience, sur le sentiment de la patrie, sur les félons de l'honneur, et sur

les doctrines matérialistes qui ont failli précipiter la France dans l'abîme. ,

On s'est ensuite rendu processionnellement au

cimetière, où Monseigneur a fait l'absoute autour de ce long tertre, couvert de

fleurs, qui recouvrent les dépouilles de 126 victimes.

M. le curé de Villers a adressé d'e chaleureux

remercîments à Monseigneur qui a oublié les soins de sa santé pour aller

présider à cette fête- funèbre ; à M. le Préfet, dont la démarche est un digne

hommage rendu à la valeur de nos soldats; au clergé des diocèses voisins qui a

voulu s'associer au deuil de nos contrées.

M. Dauphin, en qualité de préfet de la Somme, a

remercié, au nom du Gouvernement, tous ceux qui ont contribué à cette

cérémonie. C'est à Villers-Bretonneux, a-t-il dit, c'est dans ces plaines

illustrées par la bravoure de nos soldats, de nos généraux et surtout de

Faidherbe, qu'il' était juste de voir apparaître pour la première fois les

uniformes français et les trois couleurs du drapeau national. Ces souvenirs de

gloire se mêlent hélas! à ceux de nos revers. le Dieu des armées nous a

abandonnés. En face de ces désastres inouïs, on est amené à en rechercher les

causes. Est-ce parce que nous avons oublié Dieu que Dieu nous, a délaissés ? Est-ce

parce que, plongés dans le culte des intérêts matériels.

Nous avons mis l'argent au-dessus du devoir? Est-ce

parce que, déshabitués à faire nous-mêmes nos propres affaires, nous les avons

imprudemment confiées à d'autres mains ? C'est pour toutes ces causes, et bien

d'autres encore. Mais le sentiment du devoir, qu'éveille si énergiquement

l'aspect de ces tombes, renaîtra dans la France régénérée, et ces héros pour

qui nous venons de prier prieront pour nous à leur tour.

, Ces mâles paroles, si religieuses et si

patriotiques, ont fait courir dans l'auditoire un murmure d'approbation qui n'a

été contenu que par le respect dû aux lieux saints.

Monseigneur, atteint par une affection de

larynx, qui nécessite son départ aux eaux du Mont-Dore, a exprimé à M. le

Préfet le profond regret qu'il éprouvait de ne pouvoir traduire, par une voix

affaiblie, les sentiments dont son cœur était rempli.

Cette fête funèbre laissera de profonds

souvenirs à ceux qui en ont été les témoins. Mais cela ne suffit pas ; il faut

qu'un monument plus durable de la piété publique honore la mémoire de ceux qui

ne sont plus. Ce projet a été conçu par la municipalité de Villers et par M.

Delplanque dont le zèle s'est si activement déployé en far de nos soldats

pendant les tristes péripéties de cette guerre. Déjà il a reçu une offrande de

500 francs des mains de Monseigneur et une pareille somme donnée par un

anonyme. Une quête, faite pendant la grand'messe pour cette même destination, a

produit 900 fr. Tout fait donc espérer qu'on aura bientôt réuni les fonds

nécessaires pour ériger, sur les tombes militaires de Villers-Bretonneux, un

monument digne de ces héros du devoir, de ces martyrs de la conscience. Leurs

noms resteront à jamais gravés sur la pierre, comme ils le sont dans le

souvenir des familles, et aussi, devons-nous l'espérer, dans le Livre de Vie :

car le sang versé pour la patrie crie miséricorde au Seigneur, et les champs de

bataille, comme l'a dit l'éloquent prédicateur, sont bien souvent de nouveaux

chemin de Damas qui conduisent à Dieu. (N* 2 du Dimanche). L'abbé J. CORBLET. »

Souvenirs de Villers-Bretonneux : 4 juillet 1871Impr. de Yvert (Amiens) 1871

Auguste-Joseph

Prouvost

fils de Modeste Prouvost et Zoë Wacrenier, né à Fives en 1848, prêtre

le 29 juin 1873, vicaire de Notre-Dame de Valenciennes puis vicaire à Saint

Vincent de Paul à Lille en 1875, aumonier des petits frères de Marie à

Haubourdin en 1883, prêtre à l’église

Saint Maurice de Lille en 1887.

Sa soeur Marie

Prouvost fut bénédictine à Blandain.

Georges

Piat-Prouvost

fils de César Piat et Sophie Prouvost, né en 1864, prètre le 29

juin 1889, professeur au petit séminaire d’Hazebrouck, aumonier de Saint Maur à

Cassel en 1899, supérieur de l’école Saint Vincent de Paul à Cassel en 1900,

aumonier à Bon-Secours en 1905, curé de Lambres en 1908, curé de Wattignies en

1913.

Pierre Léon

Watine-Prouvost

fils d‘Edouard Watine et Caroline Prouvost, né le 25 avril

1874, prètre le 25 février 1899, vicaire à Jeumont la même année, vicaire à

Leers en 1902.

Sa sœur Marie

Watine-Prouvost fut religieuse à Niderbronn.

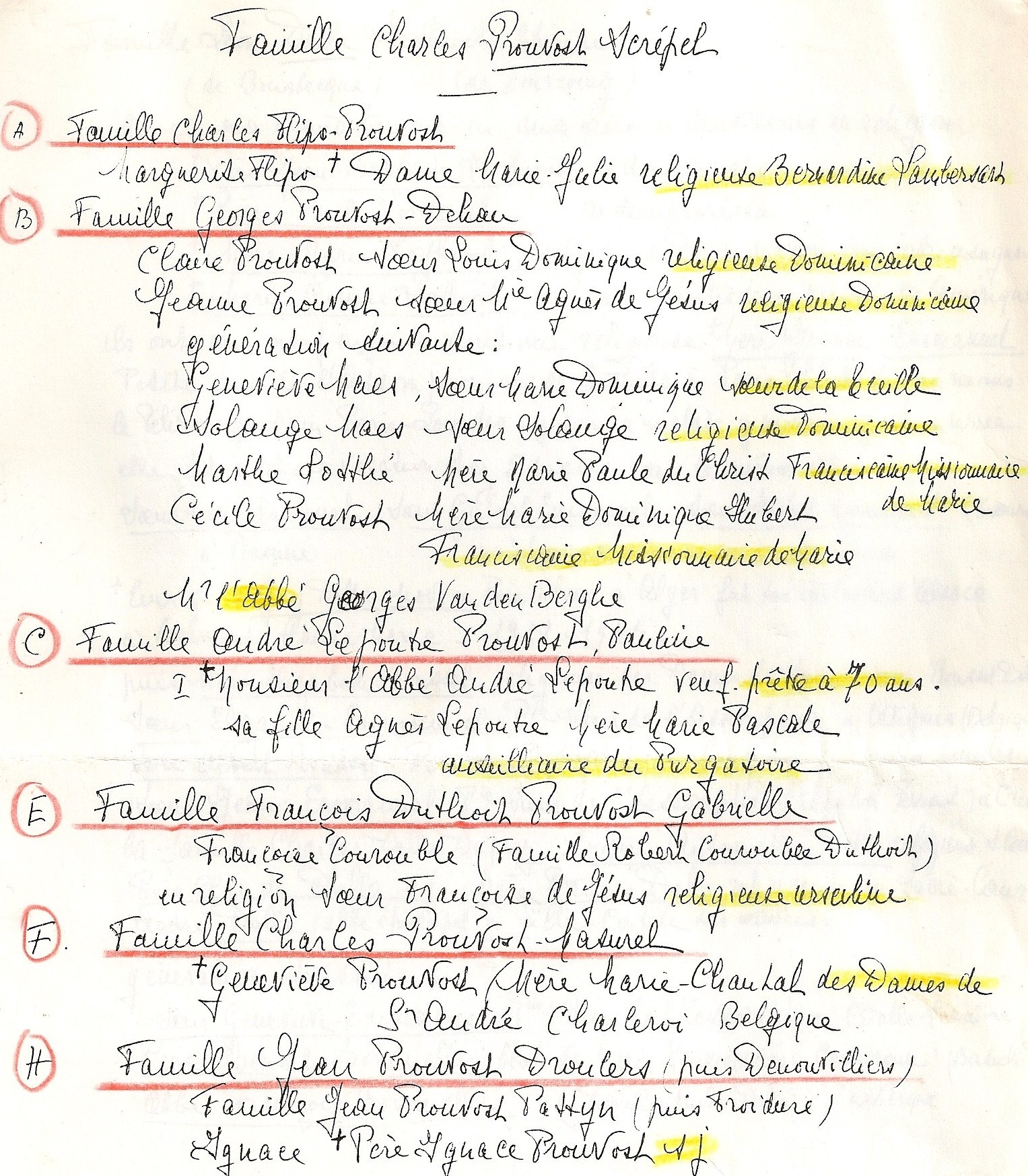

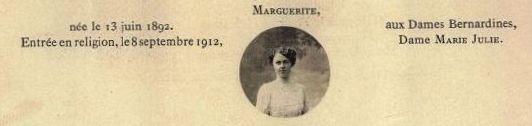

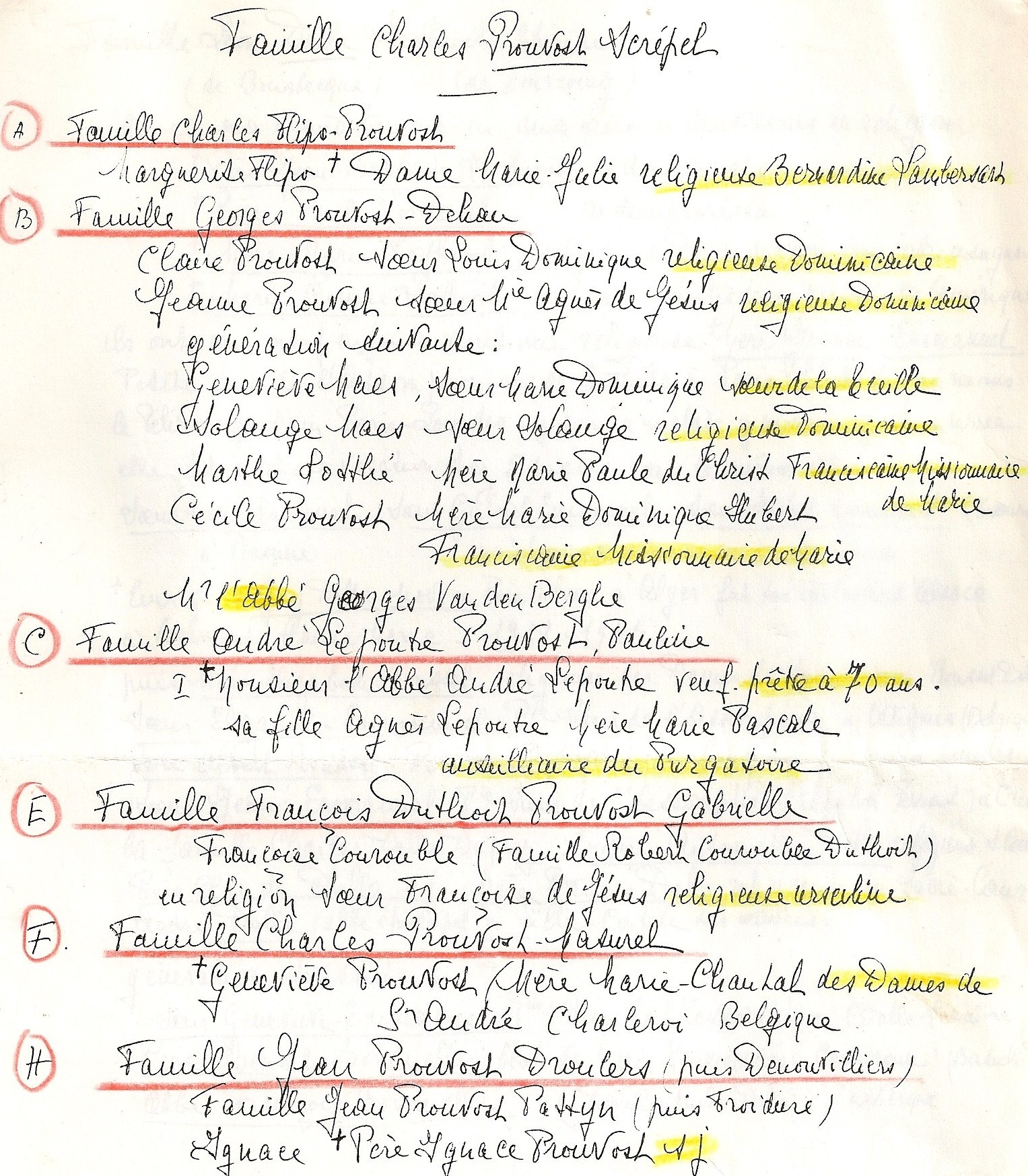

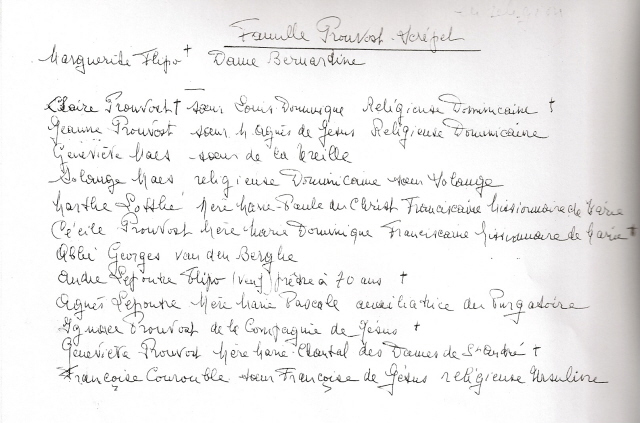

Marguerite Flipo-Prouvost

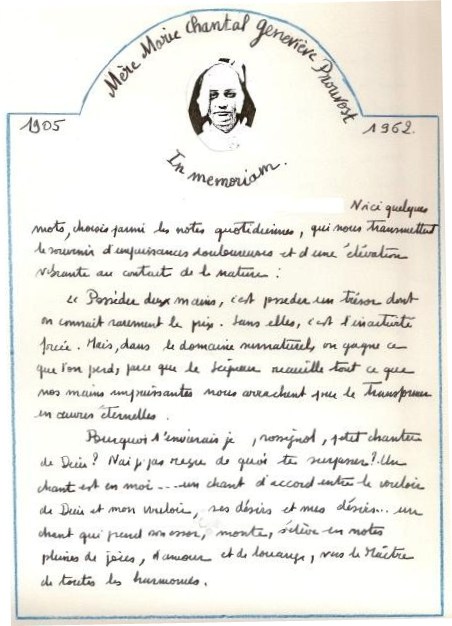

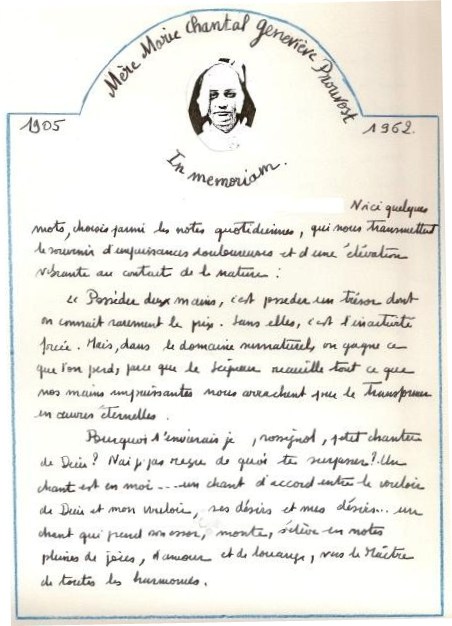

Mère Marie-Chantale Prouvost

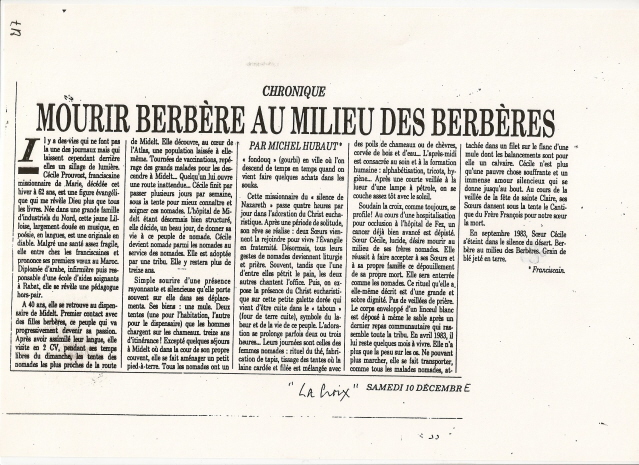

Sœur Cécile Prouvost, 1921-1983

Franciscaine missionnaire de Marie

Fille de Georges Prouvost (cousin germain de

Charles, petit fils de Félix Dehau) et Marthe Virnot

« L’homme propose et Dieu

dispose ! Je m’étais tellement réjouie de t’avoir comme correcteur et dessus m’a lancé le grand appel. Au cours

d’une opération d’urgence, le chirurgien a découvert en moi un cancer bien

avancé. J’en ai pour quelques mois. Je suis émerveillé de cette délicatesse du

seigneur qui m’a ccordé un délai pour que je puisse partager ma confiance et ma

joie avec tous ceux que que j’aime. Je sais que, dans quelques mois, ma

connaissance sera totale ; alors je préfère m’abandonner à la prière

plutôt qu’à l’étude. Je suis revenue à la tente, ma famille et mes sœurs

acceptent que je finisse mes jours au milieu de ceux que j’aime(…) Je suis dans

la plus grande action de grâce, la plénitude de joie."

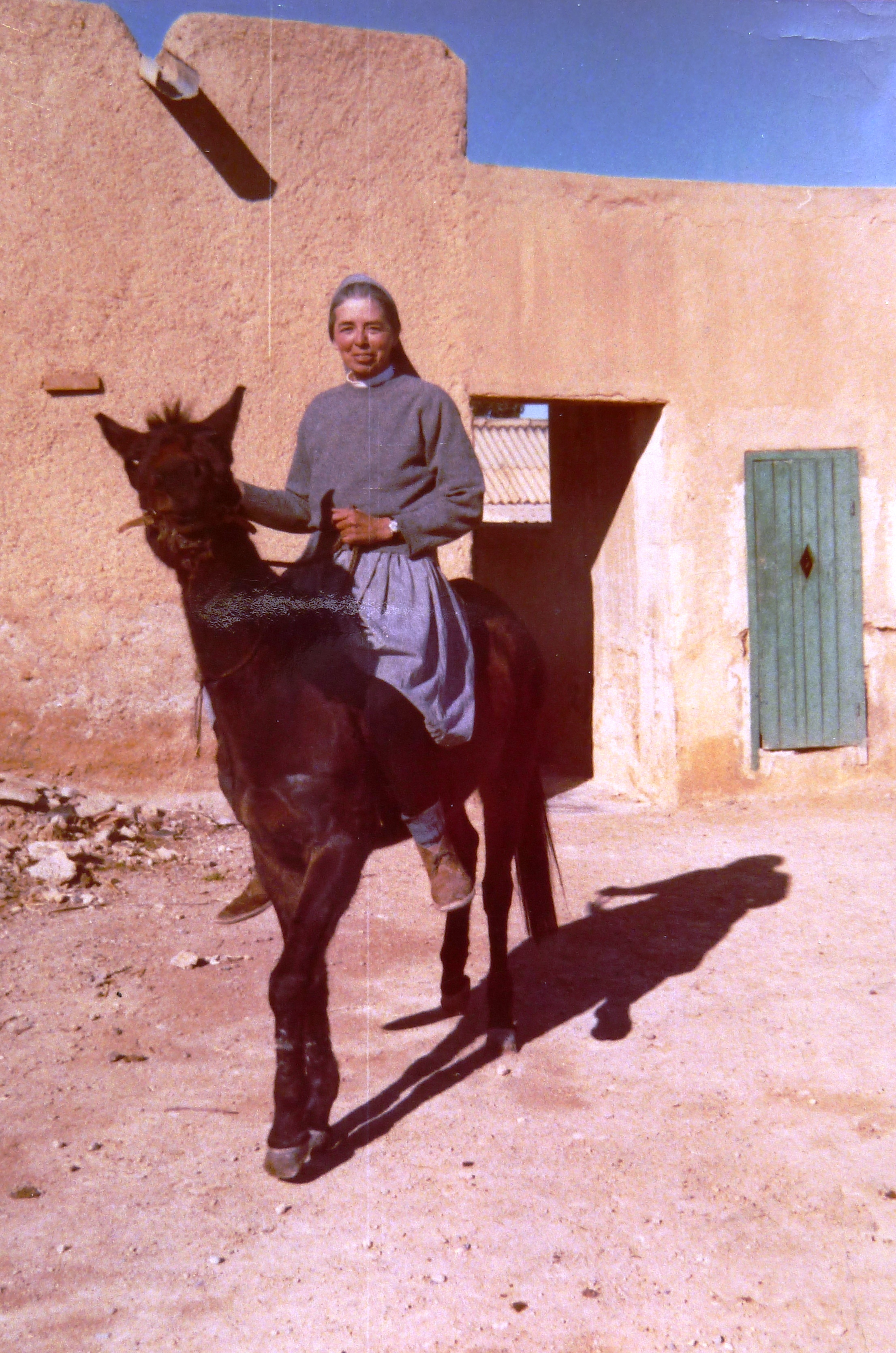

Une femme qui a voulu se faire nomade avec les

nomades

Sœur Cécile Prouvost, 1921-1983. Née

le 15 juillet

1921 à St Maurice des Champs, près de Lille, dans une

famille d’industriels,

elle connut une enfance sans privations dans un milieu aisé.

De sa jeunesse, de

la première année de guerre, de sa vocation, on ne sait

rien. Entrée dans

l’Institut des franciscaines missionnaires de Marie en 1940

à dix-neuf ans,

elle laissa le souvenir d’une novice

« casse-cou » toujours à

l’affût

de quelque chose à entreprendre, à inventer, sans avoir

peur de l’effort, de la

difficulté, du risque ou du danger. Après son noviciat,

elle fit des études d’infirmière puis fut

envoyée au Maroc. Elle écrit, fin 1969, dans un bref

résumé de sa vie : "J’étais prête

à aller dans n’importe quel pays de

monde, sauf en Afrique du Nord et chez les musulmans. C’est

là que l’obéissance

m’envoya. J’étais jeune et pleine

d’enthousiasme. Je me suis livrée avec ardeur

à toutes les tâches que le Seigneur m’offrit :

vie d’infirmière, étude de

la langue du pays, de la religion, de la civilisation. Je passais

successivement dans les maisons (communautés) de Fès,

Casablanca, Taroudant,

Rabat. En 1961, j’eus mon obédience pour Midelt. Je fus

partout, malgré des

croix réelles, profondément heureuse dans ma vocation,

trouvant dans l’Institut

mon plein épanouissement humain et spirituel. Midelt fut donc la dernière étape de sa vie conventuelle, avant

le grand saut, chez les nomades. Là, elle avait un poste d’infirmière dans le

dispensaire, dépendant de la Santé publique, et elle s’occupait plus spécialement

de prévention maternelle et infantile. À la fin de 1969, Cécile écrit : Depuis

deux ans, le Seigneur m’attire vers une intimité constante avec lui et un

profond désir de vie contemplative. Lors de ma dernière retraite en septembre

1969, il me fit voir clairement que ma vie serait nomade-contemplative.

C’est en juin 1969, au

cours de l’ascension de l’Ayachi (le deuxième

sommet du Haut-Atlas, 3735

mètres) qu’elle ressentit vivement et douloureusement

combien les nomades

étaient abandonnés au point de vue sanitaire. À la

fin de 1969, elle présente, par écrit, son projet

à la Provinciale et à son conseil, ainsi

qu’à la

Supérieure Générale et à

l’archevêque de Rabat. Elle explique : "Je voudrais donc, dès le printemps 1970, avoir l’autorisation de

passer, de temps en temps, une nuit sous la tente, soit près d’un malade, soit

chez des amis sûrs – et j’en ai de très sûrs. Il faudrait que rapidement, le

rythme atteigne deux nuits par semaine ; tout en continuant mes activités

normales au dispensaire et en communauté. Puis mon désir serait, dans deux ans,

c’est-à-dire au printemps 1972, pouvoir vivre cinq jours sous la tente, dans la

montagne et rentrer dans ma communauté le samedi et le dimanche. Plus une

partie de l’hiver. Il me semble que là, je vivrais mieux l’imitation de Jésus

Christ, la Voie, la Vérité, la Vie de nos âmes, qui a voulu vivre cette vie de

proximité et de communauté avec les plus pauvres de son pays qui étaient si

semblables au nomades de nos régions ; nomade avec les nomades. Non sans

appréhension, ses supérieures et l’archevêque laissèrent ouverte

cette

possibilité de proximité avec les plus pauvres de la

montagne. Un projet qui

devint réalité en 1970, au rythme prévu. Comme

« compagne », dans ces

débuts, elle eut, non pas l’une de ses sœurs, mais

une femme berbère et elle

dira : Il s’est créé entre nous une

amitié profonde et actuellement, nous

vivons en fraternité comme deux sœurs, heureuses

l’une et l’autre de montrer à

notre entourage qu’une musulmane et une chrétienne peuvent

vivre ensemble en

réalisant chacune à fond sa religion. Pour nous,

ajoute-t-elle, c’est le

dialogue islamo-chrétien vécu, avec simplicité,

mais dans la réalité. Très

vite, elle pourra dire : J’ai enregistré et arrive

à suivre d’une manière régulière

près de trois cents familles (de nomades). Il doit en rester

à peu

près cent cinquante que je n’ai pas encore

touchées. Le travail est surtout de

prévention, vaccinations, visites prénatales,

surveillance des nourrissons, dépistages de

tuberculose...Nous faisons aussi les soins… Ce qui est important

pour elle dans ce vivre avec,

ce sont les contacts avec les gens qui l’entourent. Entre 1972 et

1974, elle

circule dans un rayon de trente kilomètres autour de Midelt, ce

qui lui permet

de contacter un grand nombre de personnes. En 1972, elle compte 584

familles,

soit 3475 personnes. En 1974, elle compte 659 familles, soit 3833

personnes et,

en infirmière méthodique, elle établit une fiche

par famille. Elle essaie de

sensibiliser les parents à la nécessité des

vaccinations. Mais comment faire

admettre qu’on pique un enfant en bonne santé ? Elle

ne vaccine aucun

enfant sans l’accord de l’un des deux parents. Un autre

point à obtenir, c’est

l’hospitalisation quand le médecin la demande car les gens

ont peur. Elle suit

avec grand soin les enfants : les rachitiques, les

anémiés, les mangeurs

de terre. Mais elle porte surtout ses soins sur

l’éducation : hygiène,

alimentation : « Cela m’est facilité par le

fait que je vis avec eux, et,

en partie comme eux. Je suis à la disposition de ceux qui

viennent chaque jour

entre 7 h 30 et 17 h 30 ; mais pour les urgences, il n’y a

pas d’heure, je

suis à leur disposition jour et nuit. Pour se faire nomade avec

les nomades,

Cécile est vêtue d’un grand burnous d’homme,

coiffée d’une manière qui n’était

ni féminine ni masculine, et chaussée de grosses sandales

berbères, même en

plein hiver. Lorsqu’elle devait prendre le car, pour ne pas

déranger, elle

était prête à partir de bonne heure.

Enveloppée dans mon burnous, je me couche

sur un banc public, on me prend pour un homme et on me laisse

tranquille. Sa

vie à la tente était partagée entre son travail

d’infirmière, la prière à

laquelle elle consacrait beaucoup de temps et l’étude, car

Cécile lisait,

écrivait et étudiait beaucoup. Elle avait même

composé un lexique

français-berbère et berbère-français. Elle

avait entrepris la traduction en

berbère de l’évangile selon saint Marc et

commencé celle de l’évangile selon

saint Jean. Elle avait traduit le « Notre

Père », le « Je vous

salue Marie » et le « Magnificat » et

composé quelques chants.

Elle suit des cours par correspondance, cours de Bible,

d’islamologie, de

théologie. On lui doit aussi un livret sur le traitement par les

plantes qu’elle complétera au cours des années, ainsi que

des notes sur l’acupuncture. Sa

vie fut laborieuse et austère. Pour bien le comprendre, il faut

se l’imaginer

dans son contexte habituel : non au calme dans sa chambre ou son

bureau, elle n’en a pas ; mais assise au pied d’un arbre, ou

l’hiver, près du feu

sous la tente ouverte à tous. En 1978 Cécile

reçoit une sœur comme compagne

sous la tente ; mais pour que la Fraternité soit reconnue

par les

instances suprêmes de l’Institut, il faudrait une

troisième sœur, qui se fera

attendre encore cinq ans. En février 1983, Cécile est

opérée à l’hôpital d’une

occlusion intestinale. Et cette opération révèle

un cancer très avancé. Trop

avancé même pour qu’on puisse intervenir. Elle est

mise au courant par le

médecin et elle accepte dans la foi, dans la joie et dans

l’espérance. Puis,

malgré l’insistance des siens, elle exprime le

désir de finir ses jours à la

tente, puisque médicalement il n’y a rien à faire.

Elle quitte l’hôpital quand

la plaie est cicatrisée et continue de soigner les nomades par

l’intermédiaire

de la sœur qui est avec elle sous la tente. Les derniers mois,

les souffrances

physiques furent intenses ; et pareillement sa vie d’union

à Dieu. Deux

mois environ avant sa mort, Cécile commença un

jeûne, ne buvant que du liquide.

Je ne vois pas pourquoi je devrais nourrir mes cellules

cancéreuses quand il y

a tant de gens qui meurent de faim…Ce fut la veille de sa mort,

le 10 octobre

1983, qu’arriva – dernière délicatesse du

Seigneur – la reconnaissance par Rome

de cette fraternité sous la tente. C’était dans la

montagne les fêtes de mariages et toute la nuit avaient résonné les sons des derbouka (tambours), plus proches ou plus

lointains. C’était pour Cécile, l’annonce d’un autre festin, d’autres noces. À

l’aube du mardi 11 octobre 1983, après une nuit de grandes souffrances,

entourée de ses trois sœurs, elle dit : « Je vais vers mon

Père », prononça le nom de Jésus, entra dans la lumière qui n’a pas de

déclin et dans la joie de Dieu. À ses obsèques, dans le cimetière de la Kasbah

Myriem, c’est une foule qui l’accompagnait, composée de chrétiens et de

musulmans, de prêtres et de religieuses ; mais surtout de ses frères et

sœurs de la montagne, les nomades. Témoignages : Un prêtre qui l’a bien

connue : Le but premier de Cécile a été de vivre avec les plus pauvres, de

partager le dénuement de ce peuple berbère, nomade, qu’elle aimait. Le partage

de leur vie avec tout ce qu’il y a de difficile, de dur et parfois même de

rebutant, c’était son choix et non pas une conséquence à supporter tant bien

que mal. Elle aimait les pauvres, non pas en phrases et en théorie, mais dans

la réalité des actes quotidiens. Son programme de vie : - Imitation de

Marie : surtout dans son mystère de la Visitation, puisque, comme elle, je

porte le Corps de son Fils.- Adoratrice de cette Eucharistie avec laquelle je vis

en intimité totale.- Victime, car les sacrifices ne manquent pas quand il faut

affronter les intempéries, la privation de tout ...- Missionnaire, selon

l’esprit de Mère Fondatrice, Marie de la Passion.Son faire-part de décès

composé par elle-même: "Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux, Jésus a

dit : Je suis la

Résurrection. Qui croit en moi, fut-il mort, vivra ; et quiconque vit et

croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? (Jn 11, 25) Réjouis-toi

avec moi ! Le Seigneur est venu me chercher pour la vie qui ne finit pas. Je

prie pour toi et je t’attends dans la joie de la Résurrection. Amen.

Alleluia !" Cécile Prouvost; Monseigneur Chabert, l’archevêque de

Rabat : Je

l’admirais et j’étais fier d’avoir dans mon diocèse une telle ambassadrice de

Jésus parmi les plus pauvres. Elle représentait bien cette option

préférentielle que l’Église demande. Et sa Provinciale : Telle que je la

connais, l’estime et l’admire, profondément dans son don total, dans ce

cheminement qu’elle a fait depuis des années et qui […] me semble une

authentique recherche du Seigneur, à l’exemple de saint François et de Marie de

la Passion.

Descendance de

Augustine Élisabeth Joseph

Prouvost 1731 - Roubaix (Nord) 1801 - Roubaix

fille de Pierre Prouvost

1699-1770 et Marie Jeanne Delebecque 1707-1778, mariée le 21 septembre 1755,

Roubaix (Nord), avec Liévin Joseph Defrenne, sieur du Gaucquier 1728-1795

Petits enfants :

Cécile Martine

Duquesne,

1801-1859, Présidente de la Conférence

des Dames de Saint Vincent de Paul,

Arrière petits enfants :

Pierre Edulphe

Joseph Defrenne,

Prêtre

jésuite, missionnaire à Madagascar, 1867-1929, arrière petit fils d’ Augustine

Élisabeth Joseph Prouvost 1731-1801

Jeanne Dupont, née le 21 novembre 1855,

Douai (Nord), décédée le 9 février 1945,

Rome (Italie) (à l'âge de 89 ans), religieuse des Dames du Sacré Coeur,

religieuse à Chicago, assistante générale du Sacré-Cœur à Rome.

Marthe Dupont, née le 6 février 1864,

Douai (Nord), décédée le 1er mai 1930,

Laredo (Texas, Etats-Unis d'Amérique) (à l'âge de 66 ans), religieuse des Dames

du Sacré-Cœur, missionnaire au Texas.

Adrien Bontemps, né le 17 mars 1856,

décédé le 15 janvier 1940

(à l'âge de 83 ans), prêtre, chanoine, supérieur des Dames de la Sainte-Union à

Tournai, érudit, historien, généalogiste, membre de la Société d’Histoire &

d’Archéologie de Valenciennes.

Léon Dupont, né le 17 février 1865,

Valenciennes (Nord), décédé le 13 janvier 1941,

Batticaloa (Sri Lanka) (à l'âge de 75 ans), prêtre jésuite, missionnaire de la

Compagnie de Jésus, supérieur de la Mission de Batticaloa à Ceylan.

Louise Dupont, née le 1er avril 1881,

château du Guindal, Saint-Saulve (Nord), décédée le 31 mai 1971,

Menlo Park (Californie, Etats-Unis d'Amérique), inhumée, Menlo Park

(Californie, Etats-Unis d'Amérique) (à l'âge de 90 ans), révérende Mère Louise,

religieuse des Dames du Sacré Coeur au Couvent de Menlo Park.

Marthe Dupont,

née le 22 mars 1885,

château du Guindal, Saint-Saulve (Nord), décédée le 3 mars 1958,

Lourdes (Hautes-Pyrénées) (à l'âge de 72 ans), révérende mère Marie du Coeur

Immaculé de Marie, religieuse du Bon Pasteur à Angers.

François Marie

Joseph Dupont, né le 7 mars 1888,

château du Guindal, Saint-Saulve (Nord), assassiné le 17 janvier 1941,

Shien-Shien (Chine) (à l'âge de 52 ans), prêtre jésuite, préfet des Etudes à

l’Ecole Polytechnique, missionnaire de la Compagnie de Jésus, professeur de

théologie & Supérieur de la Maison des Jésuites de Shien-Shien.

Charles Petit,

né le 4 janvier 1870,

décédé en juin 1950 (à

l'âge de 80 ans), prêtre jésuite à Enghien,

Belgique, recteur du Collège Notre-Dame de Mouscron.

Petite fille de Bonne Thérèse

Prouvost 1807-1847, Thérèse Wattinne,

née le 22 juillet 1854,

Tourcoing (Nord),

décédée le 23 février 1886,

Roubaix (Nord) (à l'âge de 31 ans), religieuse.

Réunion écclésiastique chez les Lestienne-Prouvost

Parmi les fondateurs de la Conférence Saint Vincent de Paul de Roubaix, le

6 novembre 1846, on note : MM. Constantin Prouvost; Louis Prouvost, plus tard

rédemptoriste; Gaspard Prouvost, qui mourut doyen de Notre-Dame, à Valenciennes;

Willebaud Wibaux, nommé secrétaire quoique absent de la séance. Parmi les membres

entrés dans la Conférence de 1842 à 1852 : Gruart-Prouvost, membre honoraire

(date d’admission?). ; Prouvost Joseph, membre actif. Henri Prouvost. 6

Février 1843. Wattinne-Prouvost, membre honoraire. Prouvost Liévin, membre

honoraire.

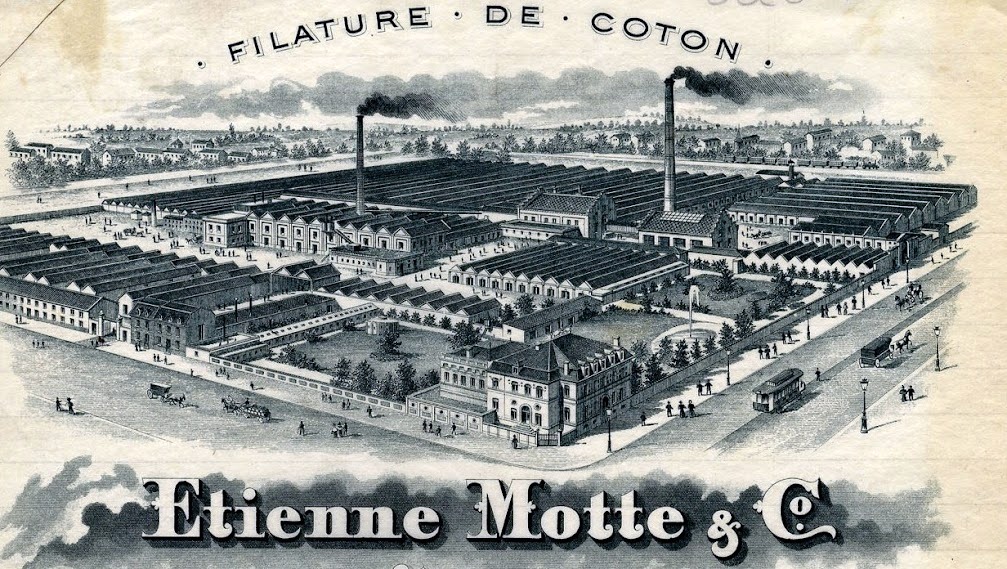

Le père de Charles Flipo-Prouvost, Jean François Flipo

1792- 1867, filateur, Conseiller général, fondateur de la fortune de la

famille; crée sa filature, utilise une des toutes premières machines à vapeur,

s’installe dans une grande maison de la rue de Tournai, épouse Adélaïde

Cécile Holbecq,-1803-1892), femme très

courageuse et pieuse qui financera l’ essentiel de l’ église Saint Louis et

soulage les misères sans compter ; à la fin de sa vie, veuve, elle

dirigera la fil ature ; elle allait à la messe chaque matin à la chapelle de l’

hospice d’Havré du XVII ° siècle

(exactement) en face de son domicile; par contre le dimanche, son cocher attèle

les deux chevaux pour la conduire en bel équipage entendre la grand messe à

Saint Christophe de Tourcoing, parée de

ses robes de taffetas dites « des fêtes de l’ église » texte

d’André Leurent-Maës; ( Jean Baptiste avait un frère Charles Flipo, né le 6 novembre 1800, Tourcoing,

décédé le 25 avril 1824 (23 ans), en

religion – trappiste).

Amédée II

Prouvost était, comme sa femme, membre du Tiers-Ordre

de Saint-François. Il fit édifier à

M'Rira, prés de Tunis, dans un domaine où il

fut associé avec son frère Edouard, une chapelle qui devint paroisse. Il

contribua à faire édifier prés de sa propriété de Mandelieu une chapelle, N.-D.

des Mimosas. Il contribua certainement à

la construction du grand couvent de la Sainte Famille à Roubaix, rue de Lille,

où sa belle-sœur, religieuse, tante Jeanne Bénat, laissa un très grand

souvenir. Pendant la guerre de 1914-1918, il

prit la tête d'un Comité dit du Vœu de Roubaix, dans

le but de demander

à Dieu la protection de la ville , qui fut heureusement

épargnée. Le clocher

qui manquait à l’ église du

Sacré-Cœur, fut ainsi construit. Il avait de tout

temps porté de l’ intérêt à l’

Orient Chrétien et présidait le comité de

Roubaix de l’ Œuvre d'Orient. Son dévouement

à l’ Œuvre d'Orient, lui valut

d'être nommé Commandeur de l’ Ordre du

Saint-Sépulcre, et nous avons eu sous

les yeux une photo de grand-père, revêtu d'une cape

prestigieuse.

Mentions

de Prouvost dans les monuments de Roubaix:

Église Notre-Dame de Roubaix

La première pierre de cette

église fut posée le 28 juillet 1844; au commencement de l’année 1847,

l'édifice était achevé et fut consacré le 10 février par Mgr Giraud. Les plans

avaient été dressés par M. A. Dewarlez, architecte de la ville.

1844. — Première pierre,

provenant de l'ancienne chapelle du Saint-Sépulcre; avec plaque de

cuivre :

D. 0. M. et B. M. V. huncce lapidem primarium rite et faustis consecratum

auspiciis, ut in perpetuum templi fundamentis inhesereat, avitamque fidera ad

posteros testetur, anno Domini M DCCC XLIV, die vero vigresima quinta Juvi,

solemniter apposuit D. Joannes-Baptista Bossut, civitatis Rosbacensis

magistratus, sicut ex diplomate ibi incluso latius constabit.

Louis-Philippe, roi des Français ;

Pierre Giraud, archevêque de Cambrai; le vicomte de Saint-Aiqnan, préfet du

Nord; Auguste Mimerel, conseiller du département; Wattinne-Wattel, conseiller

de l'arrondissement; Jules-Philippe Maes, doyen-curé de Roubaix ; Jean-Baptiste

Bossut, maire de Roubaix; Achille Delaoutre, Louis-Alphonse Lanyin, adjoints.

Conseillers municipaux, Scrépel-Lefebvre, Julien Lagache, Gésar Piat, Auguste

Lemaire, Julien Mourmant, Vincent Decarne, Auguste Mimerel, Louis Lecomb,

Roussel-Dazin, Dellebecq-Desfontaines, Théodore Descat, Duhamel- Housez,

Jean-Baptiste Dujardin, Delcourt-Béghin, Salembier-Bulteau, François-Frasez,

Motte-Duthoit, Motte-Brédart, Cocheteux-Segard, Jean-Baptiste Selosse,

Lepers-Agache, Tiers-Bonte, Clarisse-Desbarbieux, Camille Hertogh, Secrétaire

de la mairie : Hippolyte Lemaire. Architecte de la ville : Achille Dewarlez.

Entrepreneur: François Ferlié fils.

1846 — Seconde cloche.

« Patrinus P. C.

Prouvost; matrina

Floribona Duthoit, uxor D. Lespagnol, in arte medica doctoris. M DCCC XLVI. Sub

auspiciis D. Salembier-Bulteau, civ. Rosb. magistratus. »

Église du Sacré-Cœur

de Roubaix.

De style gothique XIII°

siècle, en briques, avec contreforts de pierre blanche, et affectant la forme

d'une croix latine, cette église fut construite pour accomplir le vœu formulé

par les catholiques de la ville, en 1870, « pour obtenir la délivrance du Pape,

le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité en France et la préservation

de l'invasion prussienne. » La première pierre fut posée le 16 juin 1871 ; l’église

fut bénite et ouverte au culte le 20 juillet 1873, et érigée en paroisse par

décret du 19 novembre 1878.

1866-1887. — Dans la

chapelle de Saint-Joseph.

A la mémoire de M. Louis-

Joseph Delerue, décédé le 23 mai 1865, à l'âge de 72 ans et 6 mois ; de M.

Amand-Fidèle-Joseph Delerue, décédé le 27 Juin 1876, à l'âge de 72 ans

et 9 mois ; de M. Pierre-François-Joseph Delerue, décédé le 29 mai 1878, à

l’âge de 76 ans et 6 mois ; de Marie-Joséphine Delerue, décédée le 13 novembre

1887, à l’àge de 82 ans, donateurs de cet autel. R. I. P."

1871. — Première pierre, « D. O. M. et Sacratissimo Gordi Jesu hunc ce

lapidem primarium rite benedictum, ut in perpetuum templi fundamentis

inhaereat, avitamque fidem ad posteros testetur, anno Domini M.D.CCC.LXXI, die

vero decima sexta Junii, recurrentibus festo Sacratissimi Gordis Jesu et

anniversario vigesimo quinto creationisâs. DD. Pii Papœ IX, solemniter apposuit

R. D. Bernard, vicarius generalis. »

1871- — Dans la

chapelle absidale, sur les quatre panneaux à gauche et à droite de l’autel.

Nous prierons pour ceux qui

ont fondé cette église ou qui en ont été les bienfaiteurs :

MM. Charvet, MM. Julien Lagache, Binet Réquillart-Dessaint, Berteaux,

doyen. Louis Scrépel, MM. Toulemonde- Destombes, Motte –Motte, Grouset-Segard,

Th Duhamel, Etienne Motte, Mulliez-Delmasure, Leclercq-Mulliez, J.-B. Scrépel, Amédée Prouvost, Delrue frères et sœur,

Denis Salembier, Jean Delcroix, Wattinne-Bossut, Vve Flipo, Bossut

père,Julien Lagache fils, Droulers-Prouvost, J. Pollet,

Desrousseaux- Defrenne, Droulers-Éloy, MM. Éloy-Duvillier, Ve Éloy-Desbouvrie.

Henri Toulemonde, Jules Toulemonde, Henri Wattinne, Wattinne-Ovelacque, Achille

Vernier, Christine Mullier, Alfred Motte, Scrépel-Louage, Léon Scrépel,

Dazin-Éloy, Motte-Bossut, Henri Prouvost, Narcisse

Lestienne, Charles

Prouvost,

Desfontaine, V Dupont Grimonprez, Aie Wattinne ; MM. Plancre,

vicaire ;Pollet, vicaire ; Tilmant, vicaire ; Caudron,

vicaire ;A Tiers ; Delle Houzet, Ace Delattre, yre

Watine-Meurisse, So Watine, Louis Watine, Jh Watine, Cavrois-Mahieu, Legrand

Wibaux ; Lehougne-Delecourt, Charles Roussel, Henri Wibaux, Piat- Florin,

Delobel sœurs, Vermylen, Pennel- Wattinne, Lezy-Dhalluin, Vve Delcroix,

Delambre-Seutin, MM. Niel-Cavrois, Jules Delattre, Henri Delattre fils ;

Bettremieux, Louis Dekimpe, Watine-Ferfaille, Bonami Lernould,

Lefebvre, Grimonprez-Cavrois, Vve Henri Prouvost, Delannoy-

Delcroix, Delannoy- Carré, Sophie Delrue, Piat-Agache, J. Florin, Ve Dubar-

Cliquet, Vve Y Pennel, G. Heyndrickx, Allard-Sion, Bulteau sœurs,

Allard-Rousseau, Delannoy- Castelain, Vandecrux. MM.

Carré-Gheval, Bayart-Cutklier, Wibaux-Motte, Watine-Beghin, J.-B. Bossut, Ach.

Deledalle, Ve Louis Lefebvre, Lefebvre-Mullier, Mulliez-Scalabre, Clément

Dupire, Flipo-Gousin, Dazin-Flipo, E. Moyart-Rapsaet, Vv«

Beuscart-Despontaines, Chrétien Vandecrux, Nicolas- Ravenez,

Thibbaut-Defrennes, Delcour frères, Carette-Lepers, MM. Dispa, Dazin- Motte,

Grimonprez- Delatre, Henri Duhamel, Armand Wibaux, V Meurisse-Toulemonde,Henri

Bossut, V Agache-Toulemonde, Delfosse- Motte, Pierre Gatteau,

Planquart-Boyaval, Mahieu-Bossut, Laval frères, D Billet, D. Bocjtibe,

Dejoncker, Willot, Ve Jules Bonnet, MM. Flipo-Delcroix,

Billet-Duquesnnoy, Ferret-Delcroix, Stanislas Florisse, Leroux- Delcroix,

Hodzet-Cheval, Jean Bonnet, MM ve Bouvier, J. Lamy, Renard, Ve Mathon,

Messen, J. Lefebvre, L. Lefebvre.

Hôtel- Dieu de Roubaix.

En 1853, une souscription fut ouverte par la

Chambre Consultative, en vue de l'érection d'un vaste hôpital. Après une longue

attente, le projet de construction fut voté

le 23 septembre 1869. L'édifice fut exécuté par M. Th. Lepers, architecte de la

ville, d'après les plans de M. Bottrel d'Hazeville. Cet hôpital, situé rue

Blanchemaille,

s'appela d'abord Hôpital-Napoléonprès 1870, il fut désigné sous le nom

d'Hôtel-Dieu ou hôpital civil.

Dans le vestibule à gauche en entrant :

Bienfaiteurs. 1463-1823 :

Pierre

de Roubaix, Isabeau de Roubaix., Adrien de Roubaix, Nicolas de Werchin,

seigneur de Roubaix., Yolande de Luxembourg, dame de Roubaix, Mgr de

Faigneules,

Sœur Jacqueline Despeunezeaux, Sœur Marguerite Meiganet, Yolende de

Werchin, princesse d'Épinoy, Floris de Montmorency, seigneur de Montigny, Luc

Mulliez,

Sœur Jeanne Deswatines, Sœur Liévine Vandervarent, Sœur Marguerite Farvaque,

Sœur Isabeau de Tramecourt, Lamoral, prince de Ligne, marquis de Roubaix,

Marie de Melun, princesse de Ligne, dame de Roubaix. Sœur Légère Flameng,

Valentin du Bois, seigneur de Wassegnies, Sœur Jeanne Bataille, Agnès de

Mullenart,

Sœur Agnès Delbecque, Me François Becquart, pasteur de Roubaix, M. Jean

Prus, pasteur de Roubaix, Sœur Jeanne Lefort. Sœur Barbe Lefebvre, Sœur

Marie-Catherine Obert,

Sœur Marie- Madeleine Wattrelos, Louis de Croix, seigneur de Gourgemez,

Catherine Delebecque, Sœur Antoinette de Blondel, Antoine de Blondel, Catherine

de Carieule,

Marie de Berthoult du Valuon, Sœur Anne Dulongcourty, Sœur Catherine Lariyière,

Sœur Barbe Delebecque, Sœur Agnès Desurmont, Sœur Michelle Dujardin,

Sœur Catherine-Monique Delebecq, Sœur Agnès-Florence DelebecQue, Sœur

Catherine Delespaul, Sœur Marie- Joseph Dhalluin, Sœur Dorothée Ducoulombier,

Sœur Pélagie Jager, Sœur Marie-Madeleine Lefebvre, Sœur Marie-Catherine Delespaul, Sœur Marie-Jeanne

Flameng, Sœur Marguerite Dhalluin,

Sœur Marie de S.Joseph Dhalluin, Sœur Elisabeth Prouvost, Sœur Marie-Florence Vanhœnacker, Sœur Aldegonde

Scorion, Sœur Augustine Destombes, Sœur Glaire Lepers,

Sœur Isabelle Delposse, Sœur Thérèse Destombes, Sœur Marguerite Lezaire,

Louis de Melun, prince d'Épinoy, marquis de Roubaix, Philippe-Dominique

Delespaul,

Mademoiselle de la Hayrie,Valérien Caron, Sœur Catherine-Monique Lefebvre, Sœur

M. F. Delespierre, Brecryelt-Delahaye, Jacques Delos, Marie-Catherine Destombes,

Sœur Marie-Angélique Decottignies, Sœur Jeanne Lezy, Sœur Marie-Gabrielle

Coppin, Sœur Marie-Agnès Courouble, Sœur Marie-Monique Florin,

Sœur Marie- Adrienne Lefebvre, Sœur Elisabeth Heddebaut, Sœur M. G. Hannart,

Sœur Éléonore Monier, Sœur Antoinette Monier, Sœur Marie-Mélanie Castel,

Sœur Euphrosine Delebecque, Sœur

Béatrix Prouvost, Sœur

Bernardine Dujardin, Sœur Albertine Delourme, Sœur Julie Bonte, Sœur Constance

Lantoing, Sœur Amélie Lemer,

Sœur Marguerite Gaffin, Sœur Marie -Madeleine –Joseph Dehullu, Sœur

Victoire Mouret, Sœur Marie- Françoise- Joseph-Mazurel, Sœur Angélique

Jacquart,

Sœur Anne-Marie Delebecque, Sœur Marie-Anne-Joseph Destombes, Sœur Catherine

Chauwine, Sœur Marie -Anne -Joseph Fabricy, Sœur Rose-Blanche-Joseph Bouteillier,

Sœur Bernardine Klory, Sœur Félicité Lefebvre, Pierre Frémaux.

Noms des administrateurs de l’Hôpital de

Roubaix de 1798 à l’année 1867:

P. J. Grimonpont. 1798 ; A. Dujardin

1798 ; Castel-Frémaux. 1798 ; Dazin-Duforest. 1798 ; Bulteau-Yon

1798 ; C. Florin-Delbecque. 1801 ; Dervaux-Dukorbst 1801;

Houzet-Delos. 1801 ;Delcourt-Chombart. 1801 ; Defrenne-Dervaux

1802 ; Simon-Basile Ferret. 1804 ;Ignace Gadenne. 1804 ;J. B.

Lecomte. 1807 ; Dervaux-Tiberghien. 1807 ;

Bulteau-Prouvost. 1809 ; Boyaval-Roussel. 1809. ;

Lepers-Delebecque. 1809 ; Liévin Defrenne. 1810 ; Boyaval-Morel

1810 ;Alexandre Decréme. 1810 ; Grimonprez-Tiberghien ;

Grimonprez-Bulteau. 1814 ; Duhamel-Brédart. 1817. Desrumeaux-Duthoit.

1817 ; Prouvost-Defrenne.

1817 ;

Montagne-Petit. 1818 ; Augustin

Prouvost. 1819 ;

Delebecque-Lezaire. 1819; Boussel-Dazin, 1819; Wattinne-Wattel. 1819;

Scrêpel-Lefebvre. 1819; Mulliez-Delesalle. 1823; Motte-Brédart. 1824;

Motte-Duthoit. 1825;

Lecomte-Delerue. 1826; Lehembre-Wacrenier. 1828; Florin- Wattine. 1829;

Hertogh, 1831; Paul Defrenne. 1834 ; Cavrois-Grimonprez. 1835 ; A.

Mimerel. 1837 ;

Delattre-Libert. 1839 ; Grimonprez-Bossut. 1840 ;Louis Destombes.

1852 ; Louis Scrépel. 1852 ; Aimé Delfosse. 1852 ; J.

Benaux-Lemerre. 1856; Réquillart-Desaint. 1863;

L. Watine-Wattinne. 1864 ; Pierre Catteau. 1867.

Hôpital communal de Roubaix

Le 15 août 1861, jour de l'Assomption et fête de

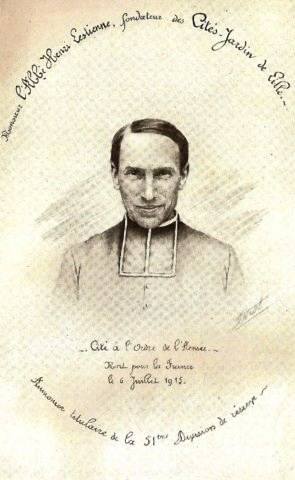

Napoléon 111, la première pierre de cet édifice, destiné à servir d'hôpital