Pierre-Urbain (Pedro) Virnot "a habité assez peu de temps dans cette

demeure ; on trouve dans les archives transcrites par Théophile

Virnot, l’intérêt qu’il portait à l’ architecte de ce palais : Lequeux et sa fin tragique qui défraya la

chronique à l’époque (assassiné par un jardinier) ; 10 ou 15 ans après,

Pedro achète l’un des chefs d’œuvre de l’architecte. Il y aurait organisé une

salle de jeux clandestine dans l’aile gauche, juste avant sa faillite, et cela

aurait précipité sa chute." Nicolas Virnot

Il vendit la demeure à son parent Louis de Brigode, en 1809 au marquis (François) d’Hangouwart par son commanditaire. »; la tante de Pierre Urbain VIRNOT, la sœur de sa mère Catherine Charlotte Virnot-Lenglart, avait épousé Jean Chrysostome de Brigode, seigneur de Canteleu; son autre soeur Virnot de Lamissart-Lenglart avait un gendre et une belle fille Prouvost.

."L'hôtel d'Avelin est la première

réalisation du tout jeune architecte Michel-Joseph Lequeux, sur une commande de François Augustin

Anne Hubert Colette, marquis d'Hangouart, dernier comte d'Avelin, chevalier de

Malte, qui, en 1775, lui confie le soin de dresser les plans de sa nouvelle

maison de ville à Lille. L'ancien hôtel Hangouart d'Avelin est

démoli par Lequeux pour faire place au bâtiment actuel érigé en 1777.Confisqué

à la Révolution, vendu comme bien national, l’hôtel

d’Avelin est revendu par Pierre-Urbain Virnot, dit Pedro, à Louis Marie Joseph de

Brigode, maire de Lille. C'est dans cet hôtel, chez le maire, que Louis XVIII

passe la nuit du 22 au 23 mars 1815, lorsqu'il fuit Paris au retour de Napoléon. Cédé au comte Charles-Joseph du

Maisniel, l'hôtel prend alors

le nom d'hôtel du Maisniel. En 1849, c'est le Cercle du Nord, cercle chic de la bourgeoisie lilloise

qui comptera 1100 adhérents, qui s'y installe et y aménage des salles de jeux,

un fumoir, une bibliothèque et une salle de concert. Racheté par la Ville de

Lille en 1887 pour accueillir le rectorat transféré de Douai, l'hôtel reste le siège de l'académie

de Lille jusqu'en 2011. Le 14 août 1917, il est endommagé par une bombe

anglaise, tombée sur la partie gauche de l'hôtel. La ville de Lille a décidé de

le mettre en vente par une délibération adoptée par le conseil municipal le 10

février 2014. Ce bâtiment fait l’objet d’un inscription au titre des monuments

historiques depuis le 14 mars 1944. Le 27 novembre 2014, le promoteur

immobilier Sofim a été identifié par la ville de Lille pour en assurer sa

restauration complète avec l'architecte du Patrimoine François Bisman. Le

bâtiment sera divisé en appartements, avec la construction d'un immeuble à

vocation locative dans le jardin ainsi qu'un parking souterrain sont

prévus." Wikipedia[1] Wikipedia

Michel-Joseph Lequeux (24 octobre 1753 à Lille -

15 avril 1786) est un architecte dont l'œuvre domine sans conteste

l'architecture de la capitale flamande à la fin du XVIIIe siècle. Fils d'un

sculpteur lillois, Michel-Joseph Lequeux est lauréat de l'école d'architecture

de Lille en 1769. En 1774, il part à Paris pour compléter sa formation. De retour à

Lille, il obtient son premier chantier important en 1777, la construction de

l'hôtel d'Avelin (aujourd'hui siège du Rectorat). En 1783,

l'intendant Charles d'Esmangart s'installe à Lille et lui apporte son soutien.

Plusieurs grands chantiers lui sont alors confiés. Mais il meurt prématurément,

le 15 avril 1786, frappé d'un coup de couteau par un jardinier lors d'une

dispute sur le chantier de l'Hôtel de l'Intendance (aujourd'hui siège de

l'Evêché).

Michel-Joseph Lequeux a su pratiquer un art original sans jamais

s'abaisser à copier de prestigieux modèles. Son style se caractérise par de

grands nus, des masses épurées, des arêtes vives et des rythmes simples. C'est

sa première réalisation, l'hôtel d'Avelin, qui est considérée comme l'expression

la plus parfaite de son génie. Grâce à une clientèle riche et au soutien de

l'intendant Esmangart, il a pu construire d'élégants hôtels néo-classiques :

d'Avelin (1777), Petipas de Walle (1778), Delagarde (1780), du Chambge d'Elbecq (1781), de l'Intendance (1786). Il a également

édifié le théâtre de Lille en 1785 (détruit en 1903 dans un incendie) et,

à Douai, le bâtiment du parlement de Flandre (1785), aujourd'hui Palais de Justice. » [2] Wikipedia

Note: Auguste Joseph de Lagarde de Boutigny, seigneur de Bielville, 1748- 1817, trésorier de France au bureau de Lille, époux d'Hubertine Clotilde Durot, était le beau frère de Catherine-Françoise Prouvost, 1752-1801, épouse de François Joseph Durot, famille à l'origine des Manufactures Royales de Lille.

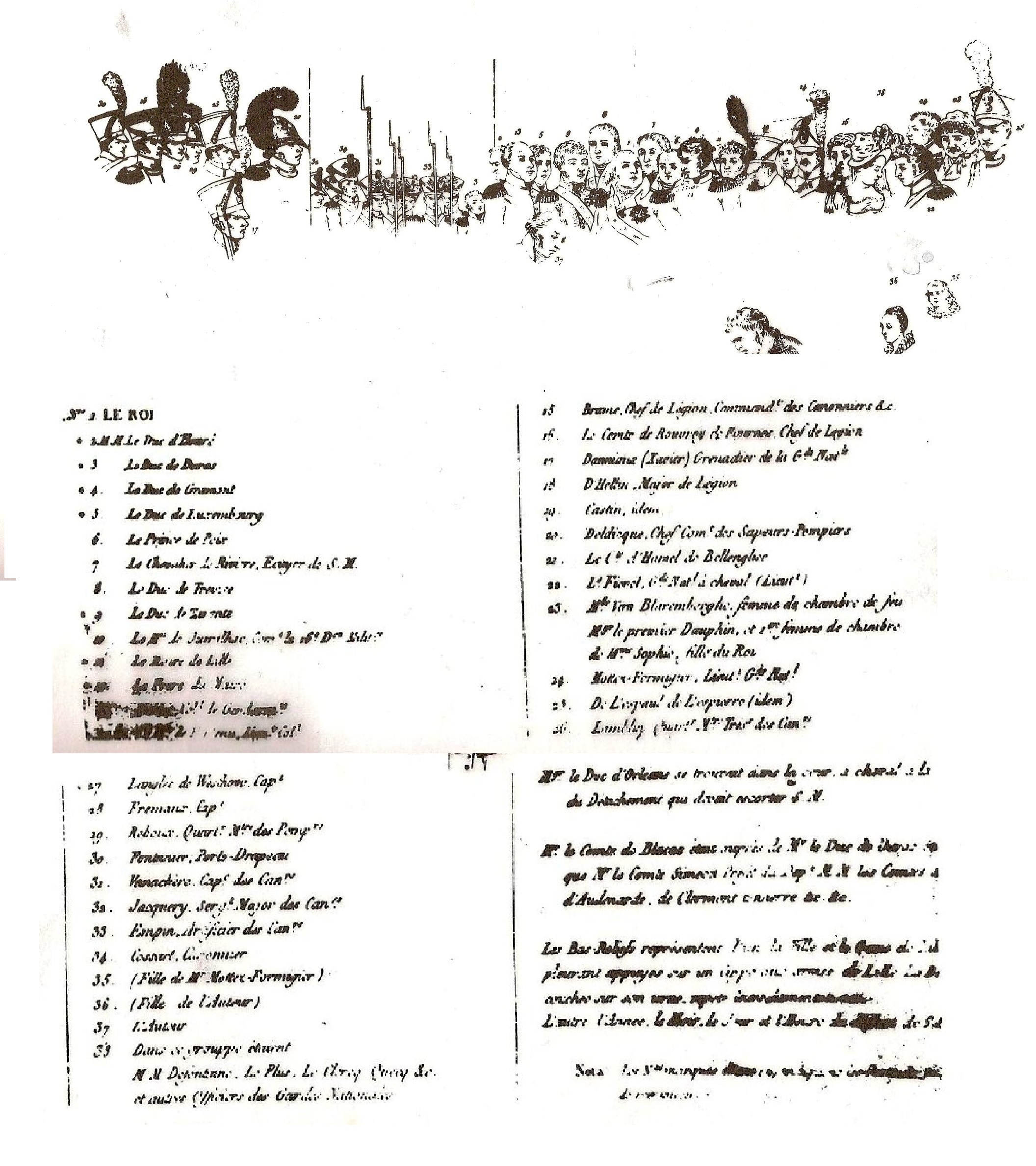

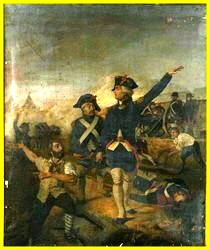

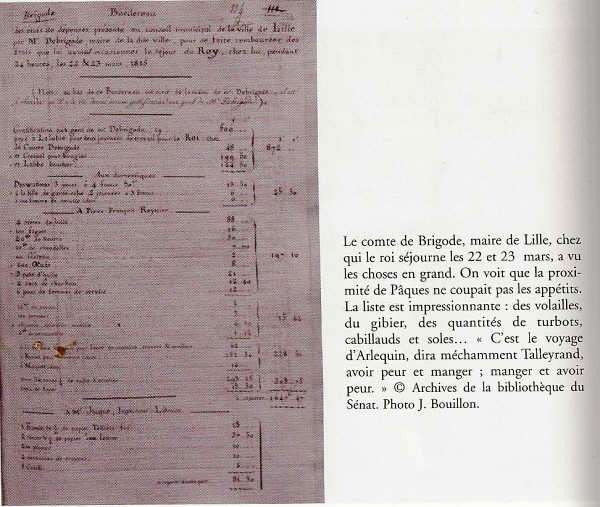

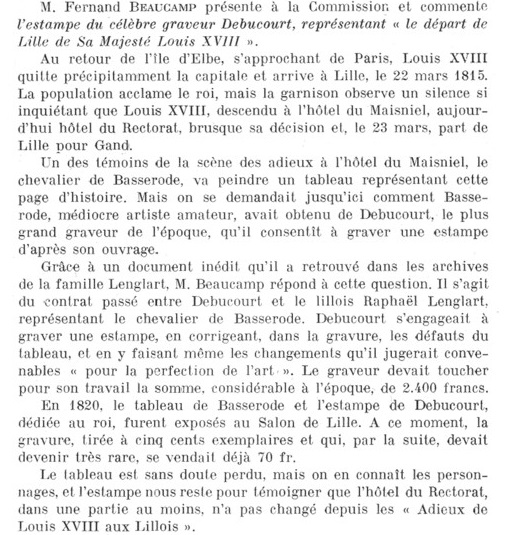

Cette magnifique lithographie du grand Debucourt, d’après un tableau du chevalier de Basserode , représente le roi Louis XVIII faisant ses adieux avant de partir en exil de Lille à Gand. Il sera reçu et logé en l’hôtel d’Avelin à Lille chez le maire, le Comte de Brigode. Il y a aussi le Comte Simeon, préfet de Lille, Monsieur de Gramont, le prince de Poix, le prince de Condé, le duc d’Orléans, François, Comte (depuis Marquis) de Jaucourt, pilier de la Restauration, qui dirigeait depuis Gand les Affaires Etrangères, Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, l'ancien camarade d'études à Brienne et Secrétaire de Napoléon, qui, lui aussi, a fait le voyage de Gand après s'être rallié au Roi., le Père Elisée, Blacas, les maréchaux Berthier, Mortier , Mac-Donald.

|

Quelques figures familiales dans la gravure

On y voit le Chevalier de Basserode, à genoux, et sa fille à

droite; ce dernier était un familier d’un aïeul remarquable :

« Charles Marie Le Thierry d’Ennequin, écuyer, époux de Catherine

Charlotte Virnot, mademoiselle de Stradin, du nom d'un fief de ses parents, le chevalier de Basserode , et Victor Virnot qui en étaient des hôtes

assidus.

Le chevalier Charles François marie Le

Prévost de Basserode, né le 25 juin 1774, émigré, armée de Condé, marié le 16

juin 1798 à Lille avec Marie Anne Lespagnol de Grimby, décédée en 1829, dont

Catherine Joséphine née en 1799, Henriette Philippine née en 1801, Luce

Valentine qui épousa Charles Joseph Desfontaines de Preux dont Gustave époux

de Léontine de Frémin du Sartel, Charlotte Ida née en 1805. La

fille de Charles, Caroline Joséphine Le Prévost de

Basserode épousa Louis Ernest de Muyssart (né à

Londres le 7 août 1795, décédé au

château de Launay près Epernon1841) sans

postérité ; Louis Ernest était le fils de

Jean Baptiste, Comte de Muyssart, grand bailly de Wavrin, maire de

Lille de 1816 à 1830, député du Nord, commandeur

de la Légion d’Honneur : celui-ci vendit le

château du Gardin en 1832 qui allait devenir le Collège

libre de Marcq, apprécié des familles du Nord. |

|||

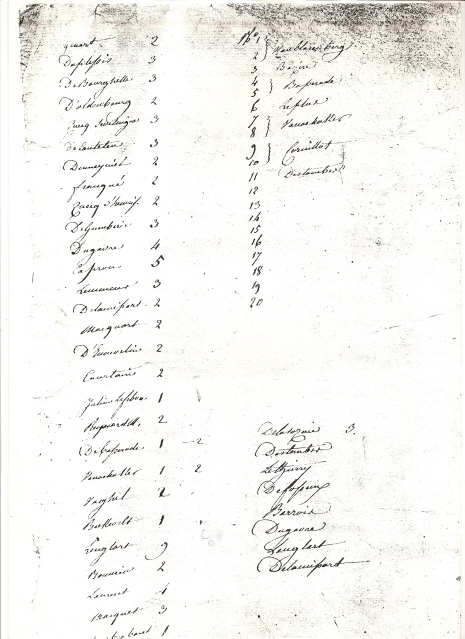

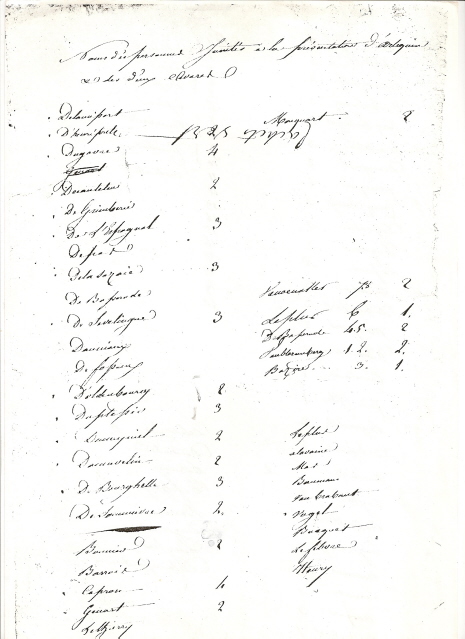

Louis

Mottez et

Marie-Wallerie de Formigier de Beaupuy : Louis Mottez jura, en

l’église Saint

Etienne, fidélité à la nation, à la loi, au

Roi et applaudit la déclaration des

droits de l’homme ; chevalier de la légion

d’honneur, conseiller

municipal, adjoint au maire de Lille jusqu’à la

révolution de 1830, il fut

aussi peintre ; allié à la famille, il fut aussi,

entre autres, le centre

de ce « petit théâtre sans

prétentions » qu’il animait dans

l’hôtel Virnot

de la place Saint Martin et qui lui permettait de réunir

cette société

élégante issue du XVIII° siècle ; une

liste des invités le démontre. Il

était le petit-fils de Marie Aldegonde Le Thierry

d’Ennequin, dame de la

Boutillerie, deuxième enfant de Jacques Charles, écuyer,

Sgr d’Ennequin, La

Boutillerie, Riencourt etc et de Marie Anne Françoise de

Bonneval

et de Messire

Guillaume de Formigier de Beaupuy, gentilhomme, page du Roi Louis XVI et qui

eut une conduite de courage lors de l’invasion des Tuileries par le

peuple : il était de cette branche issue des nobles Bonneval

Leur fils, Victor

Mottez,

élève de Picot et

d’Ingres (c’est lui qui enleva sur le mur de son atelier à Rome un portrait par

Mottez de son épouse et qu’il réinstalla à Paris) eut un beau parcours de

peintre reconnu, ; ce portrait est au Louvre aujourd’hui) ; outre les

portraits de Charles, Urbain et Lucien Le Thierry d’Ennequin, il portraitura

des membres princiers européens portant le nom d’Aumale, Ligne, Guise, Orléans,

Guizot, Walewska, orna les églises St Germain l’Auxerrois, St Séverin et il fut

reçu à de nombreux salons de peinture avec son œuvre prolifique.

Vanackere, capitaine

des canonniers dont notre aïeul, le capitaine Ovigneur  fut le héros. Le nom Vanackère figure dans les cartons d’invitation de la

place Saint Martin. Louis Vanackère fut président de la Chambre de Commerce et

maire de Lille ; Nicolas Désiré Vanackère publia des mémoires:

"Séances publiques de la société d'amateurs des sciences et arts de la

ville de Lille"

fut le héros. Le nom Vanackère figure dans les cartons d’invitation de la

place Saint Martin. Louis Vanackère fut président de la Chambre de Commerce et

maire de Lille ; Nicolas Désiré Vanackère publia des mémoires:

"Séances publiques de la société d'amateurs des sciences et arts de la

ville de Lille"

Mademoiselle van

Blarenberghe  était première femme de chambre de Monsieur le premier Dauphin

et première femme de chambre de Madame Sophie, fille du Roi. Elle devait faire

partie de la célèbre dynastie des peintres et miniaturistes de Lille et aussi

de Versailles qui figurent sur les cartons d’invitation de la place Saint

Martin ; la dernière des van Blarenberghe épousa Charles Dathis, poète,

licencié en droit, négociant, frère de notre aïeule Madame Prosper

Derode-Dathis.

était première femme de chambre de Monsieur le premier Dauphin

et première femme de chambre de Madame Sophie, fille du Roi. Elle devait faire

partie de la célèbre dynastie des peintres et miniaturistes de Lille et aussi

de Versailles qui figurent sur les cartons d’invitation de la place Saint

Martin ; la dernière des van Blarenberghe épousa Charles Dathis, poète,

licencié en droit, négociant, frère de notre aïeule Madame Prosper

Derode-Dathis.

Quecq, officier

de la Garde Nationale, comme le chevalier Francois Emmanuel Quecq d’Henriprêt

qui épousa Charlotte Virnot de Lamissart, la fille du trésorier de Lille,

Charles Louis.

Leplus, officier de la

garde nationale, figure parmi les invités de l’hôtel Virnot, place

Saint Martin à Lille. Les Leplus furent une dynastie d'architectes essentiels à

Lille: Romain Joseph Leplus (1724-1789), Amé-François Joseph Leplus

(1770-1831), et son cousin Victor-Louis Leplus (1798-1851).

de Lespaul de Lespierre, probablement Clément Joseph 1770-1827 est le grand père du baron d'Haubersart; sa femme, Laurence Quecq d’Henripret, petite fille Virnot de Lamissart. Il est apparenté aux Prouvost-de Lespaul.

Basserode RNoms des personnes invitées à la représentation d'Arlequin et des deux Alvarets en l'hôtel Virnot à Lille, soit place Saint Martin, soit rue de Tournai.":4

Basserode Revue du Nord-1938-vol2024-num 2093-pp.74-78

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

soeur de Marie-Alexandrine Virnot de Lamissart-Lenglart dont deux enfants épousèrent des Prouvost:

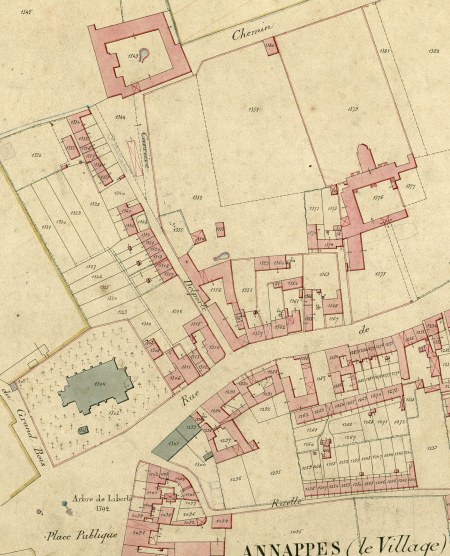

et son frère Louis-Urbain VIRNOT de LAMISSART, né le 23 Novembre 1779, décédé le 20 septembre 1837; en Prairial an X (3I mai 1802), épouse Aimée-Joseph PROUVOST, décédée le 30 Mai 1819, 44 ans, fille de Jean Baptiste Prouvost, négociant et Marie-Magdelaine Isabelle Joseph Baillant, dont un fils Urbain-Léon PROUVOST, né le 29 Fructidor, an XII (16 Septembre 1804), décédé le 26 Vendémiaire 15/12/04. le 11 Prairial an X (3I Mai IS02), il avait épousé Aimée-Joseph PROUVOST, décédée le 30 Mai 1819, âgée de 44 ans, dont un fils Urbain-Léon VIRNOT de LAMISSART, ne le 29 Fructidor, an XII (16 Septembre 1804), décédé le 26 Vendémiaire (I5 Décembre de la même année). A propos de l'hôtel Virnot de Lamissart, en janvier 1838, Barthélemy Delespaul, dit Delespaul Aîné, achète aux héritiers de Monsieur Virnot-Delamyssart, moyennant 91.720 francs, une belle maison avec atelier adjacent, située 73 rue de Jemmapes à Lille (actuellement 52, façade de l'esplanade à Lille); Il s’agit de la succession de Louis-Urbain VIRNOT de LAMISSART.

En 1771, Joos Clemmen, un des premiers barons du textile gantois, devint propriétaire d’un palais dans la Rue des Champs (Veldstraat). David ’t Kindt, talentueux architecte rococo à Gand, avait acheté préalablement cette demeure (à l’origine trois plus petites maisons) sans jamais avoir achevé l’aménagement. Clemmen s’occupera de l’achèvement et de la somptueuse décoration intérieure. Le grand salon côté jardin fut décoré de tentures de soie chinoise peintes. Aujourd’hui ce salon chinois est absolument unique. Nulle part on trouve un ensemble aussi intact.et des peintures murales des 18e et 19e siècles. Dans le fond du jardin, le long de la Lys, Clemmen fit construire un bel entrepôt de style classiciste où il a établi une imprimerie de coton.Le Musée Arnold Vander Haeghen comprend une reconstruction du bureau et la bibliothèque du gagnant du prix Nobel belge Maurice Maeterlinck, les cabinets de Charles et Victor Stuyvaert Doudelet. En 1836, la demeure a été détenue par la famille Vander Haeghen Gand. La famille a quitté le bâtiment légué à la ville de Gand, mais à la condition que la fonction de musée serait donnée. En 1953, le bâtiment était également ouvert comme un musée et nommé d'après Arnold Vander Haeghen (de 1869 à 1942). Depuis 1997, le bâtiment est également utilisé par la culture des services et des Arts de Gand.Aujourd’hui singulière parmi la longue rangée d’étalages, la maison de maître avec sa splendide façade était pourtant là la première!"

"David François 't Kindt1, né à Gand,

comté de Flandre (Pays-Bas du Sud, dans le Saint-Empire), le 12

janvier 1699 et y décédé le 14 juillet 1770 est un

architecte flamand actif à Gand, capitale du comté de

Flandre. Il figure avec son confrère Bernard de Wilde, parmi les

représentants les plus marquants du rococo gantois. Son art se

caractérise par une influence du baroque exubérant de

l'Allemagne du Sud pondéré par le style Louis XV. Il reçut une formation traditionnelle de maître

d'œuvre au sein de la corporation des charpentiers dont il

reçut la maîtrise à 27 ans.

Il créa surtout de beaux hôtels de maître où son style particulier se remarque.

Œuvres à Gand

Le Corps de Garde, 1738.

l'hôtel 't Kindt, construit en 1746 à

la place de l'ancien steen de la famille Damman van Oombergen, et vendu

lors de la construction à la famille de Ghellinck.

L'hôtel de Coninck (1753), siège du Design Museum Gent

L'hôtel d'Hane-Steenhuyse (1768)

L'hôtel Clemmen (1746-1772), actuellement "Musée Vander Haeghen".

Le château de Braem, acheté par Josse Clemmen revint à Régis Durot 1751, Lille 10 avril 1830 époux d'Anne Barbe Clemmen.

"Le Château Braem

est

un château dans le district de Belgique Gentbrugge dans la

province de Flandre-Orientale. Le château est situé dans

le parc français Néanmoins, nommé d'après

un ancien maire de Gentbrugge.

Hughe Braem et Isabelle Van Halewijn construit le château au

14ème siècle. Le château était alors le

Canal Reed, une ligne de défense majeur autour de la ville de

Gand. Dans les travaux de rénovation du 19ème

siècle fait en sorte que le château a obtenu sa forme

actuelle. Dans le début du 20e siècle, le

propriétaire de la Kethule Groverman de famille. Gentbrugge a

acheté en 1946, utilisé comme la mairie jusqu'en 1974 et

a donné le nom de son dernier maire au parc.

L'académie

En 2012, l'Académie des Arts de Pont Gand sur la base ici,

autrefois connu comme l'Académie de la musique, parole et danse

Emiel Hullebroeck. L'académie donne l'éducation à

temps partiel pour tous les groupes d'âge. L'académie est

à côté de l'école principale de six

départements qui sont logés dans d'autres endroits."

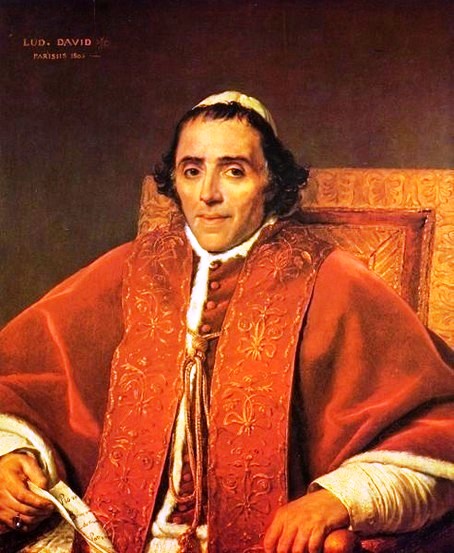

Louis-Marie-Joseph de Brigode-Kemlandt (1776-1827)

Armoiries du Comte de Brigode - © infographie lillempire

Chambellan de l'Empereur

Chevalier d'empire en janvier 1809

Comte sous majorat en août de la même année

né le 24 octobre 1776 (baptisé à l'église St Etienne) à Lille

En 1804, pour le sacre

de l'empereur, le comte de Brigode fut un des commissaires chargés d'aller

chercher le Pape et de l'accompagner à Paris.

Il fut de service, auprès du

Saint-Père, pendant son séjour.

Avec Monsieur Durosnel, écuyer de l'Empereur, il fit également le voyage de retour à Rome.

De 1811 à 1812, il a tenu en Espagne, un détachement de la

maison de l'Empereur, des écuyers, des brigades de chevaux, des mulets de bât,

et tout un service de campagne.

Il accomplit son service auprès de l'Empereur, sans abandonner toutefois les

fonctions administratives de Maire qui lui avaient été confiées.

le Comte De Brigode était, également le commandant (nominal) en Chef de la Garde d'Honneur de Lille depuis 1809.

Chambellans

1805 - DARBERG

En 1814, il jure fidélité aux Bourbons. Des placards

apparaissaient déjà sur les murs de la ville :

» De Brigode-Kenlan, Chambellan du Tyran, prends tes guêtres et

va-t-en. »

www.lillempire.fr/index.php/Louis-Marie-Joseph-de-Brigode.html

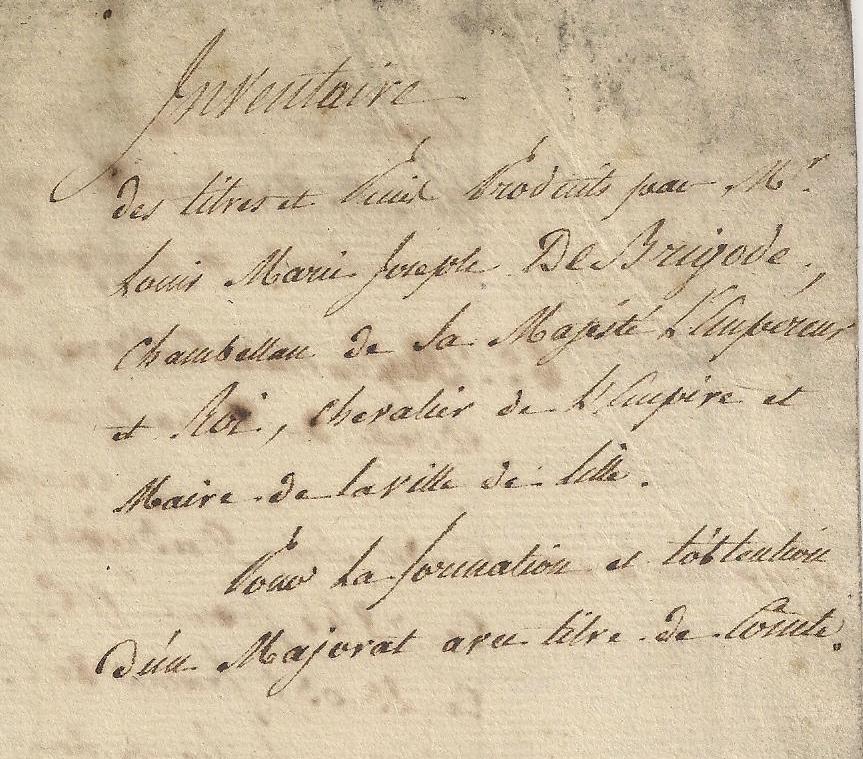

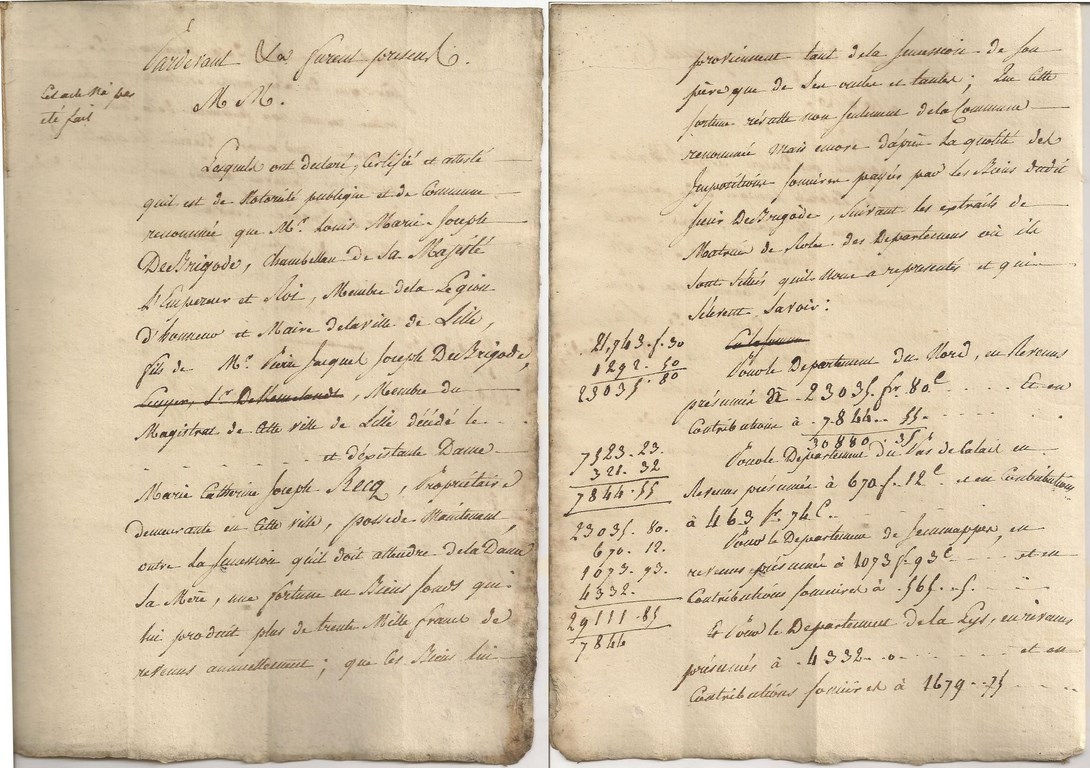

Le 22 mars, Louis XVIII se dirigeant vers Gand, s'arrêta dans la Résidence

du Comte, accompagné de ses fidèles, Maréchaux et Ministres. L’hôtel d’Avelin

avait été vendu par Pierre-Urbain Virnot en 1809 au marquis (François)

d’Hangouwart par son commanditaire : » Monsieur Louis Marie Joseph de

Brigode, chambelland de Sa Majesté l’Empereur et roi, membre de la Légion d’Honneur,

pour lui, en jouir en toute propriété de ladite acquisition »; la tante de

Pierre Urbain VIRNOT, la sœur de sa mère Catherine Charlotte Virnot-Lenglart,

avait épousé Jean Chrysostome de Brigode, seigneur de Canteleu;

Le lendemain, le comte

de Brigode donna sa démission, persuadé que l'abdication de Fontainebleau et le

serment qu'il avait prêté à un autre souverain. indiquaient un nouveau but au

dévouement et à la loyauté qui avaient marqué sa carrière.

Élevé à la pairie le

17 août 1815, M. de Brigode a constamment défendu à la tribune de la chambre

héréditaire les institutions garanties par la Charte, et voté contre les lois

d'exception qui tendaient à l'anéantir.

Histoire biographique

de la Chambre des pairs, depuis la Restauration jusqu'à l'époque actuelle:

depuis la Restauration jusqu'à l'époque actuelle Par Alexandre Lardier Publié

par Brissot-Thivars, 1829

Dans le procès du

maréchal Ney, il fut l'un des cinq pairs, (le comte de Nicolaï, le marquis

d'Aligre, le comte de Brigode, le comte de Sainte-Suzanne et le duc de

Choiseul-Stainville,) qui tout en s'abstenant, proposèrent de recommander le

Maréchal à la clémence du Roi.

« Lanjuinais, soutenu par Malville, Lemercier, Lenoir-Laroche et Cholet,

tente de faire adopter la peine de déportation que 17 pairs votèrent. Parmi

eux, le duc de Broglie. Cinq pairs, le comte de Nicolaï, le marquis d'Aligre,

le comte de Brigode, le comte de Sainte-Suzanne et le duc de

Choiseul-Stainville, tout en s'abstenant, proposent de recommander le maréchal

à la clémence du roi. Finalement, 139 voix, réduites à 128, à cause d'avis

semblablesentre parents, réclament la peine de mort. Parmi ceux qui ont voté la

mort : 5 maréchaux d'Empire : Sérurier, Kellermann, Pérignon, Victor et Marmont

(au contraire, le maréchal Davout est venu le défendre, et le maréchal Laurent

de Gouvion Saint-Cyr a voté la déportation), le vicomte de Chateaubriand, le

comte Ferrand surnommé « le Marat blanc » et le comte Lynch nommé par Napoléon

maire de Bordeaux, comte de l'Empire et chevalier de la Légion d'honneur, qui

va jusqu'à réclamer la guillotine. En outre, non content d'avoir obtenu la

condamnation du maréchal, Bellart requiert qu'il soit rayé des cadres de la

Légion d'honneur. Une petite phrase circule sur l'avocat Bellart à l'époque : «

Si l'éloquence est un bel art, Bellart n'est point l'éloquence. »La sentence

est rendue à onze heures et demie du soir. Les pairs appliquent la règle du

conseil de guerre et la lisent en l'absence de l'accusé.Les défenseurs ayant

compris que tout espoir est perdu n'assistentpas à la lecture de l'arrêt et se

rendent dans la cellule qu'occupedepuis deux jours le maréchal, au Palais du

Luxembourg. C'est une petite pièce située au troisième étage sous les combles,

à l'extrémité ouest de la galerie où le Sénat conservateur avait installé ses

archives, au-dessus de l'actuelle salle des conférences. Une plaque de marbre y

a été apposée en 1935. » http://grandearmee.forumactif.org/t14p105-les-generaux-francais-de-l-empire

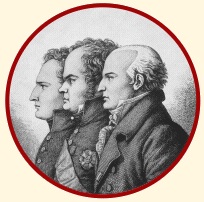

De g. à

d. : La Bédoyère, Ney et Lavalette

Coll.

Bibl. mun. e Grenoble

Cl. Piccardy

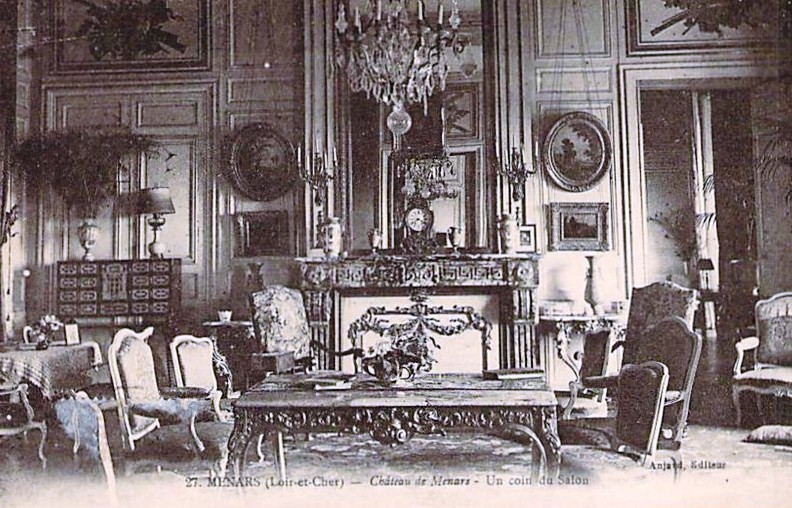

Monsieur le comte de Brigode était, excellent musicien et avait, également, la réputation d'avoir beaucoup d'esprit.

(les salons de Paris, Comtesse d'Abrantès).

"Ce ne fut qu'en 1806, après la victoire d'Austerlitz, que la Cour impériale prit une couleur décidée et eut une position tout à fait arrêtée. Jusque-là il y avait beaucoup de luxe, beaucoup de fêtes, une grande profusion de beaux habits, de diamants, de voitures, de chevaux; mais, au fond, rien n'était bien réglé et totalement arrêté. Il ne suffisait pas d'avoir M. de Montesquiou pour grand-chambellan, M. de Ségur pour grand-maître des cérémonies, et MM. de Montmorency, de Mortemart, de Bouillé, d'Angosse, de Beaumont, de Brigode, de Mérode, etc., pour chambellans ordinaires; MM. d'Audenarde, de Caulaincourt, etc., pour écuyers; et mesdames de Montmorency, de Noailles, de Serrant, de Mortemart, de Bouillé, etc., pour dames du palais: tout cela ne suffisait pas. Il fallait une volonté émanée, annoncée comme loi et de très-haut. Sans cela rien ne pouvait aller."

"Des charades en actions, dit M. de Metternich, qui, en sa qualité de jeune père, était du conseil.—Oui, oui, des charades en actions!—Et la maréchale nous fit ouvrir sa garde-robe, que nous explorâmes au grand chagrin de ses femmes, à en juger par le désespoir des miennes, lorsque la chose arrivait chez moi; mais aussi nous nous amusâmes beaucoup... Deux charades eurent surtout un succès complet: or-ange et pou-pon. La première fut représentée magnifiquement par la prise du Mexique ou du Pérou, je ne sais lequel; une scène du temple du soleil: tout cela était admirable; et puis le sacrifice d'Abraham; mais la seconde fut un triomphe. La première partie n'était pas facile à faire... Nous représentâmes Antiochus et Stratonice!... le moment où le médecin juge, par la fréquence du pouls, de la passion du prince; nous y fûmes très-applaudis. M. de Brigode joua le rôle du père, comme s'il eût été à l'Opéra. Le pont fut représenté par l'action de Coclès, et enfin le poupon le fut burlesquement par M. de Palfy, faisant le nourrisson, et par Grandcourt, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui aura tout à l'heure sa place, car il ne bougeait de chez moi, et certes on s'en amusait assez pour lui témoigner au moins de la reconnaissance par un souvenir: il faisait la nourrice."

"La duchesse d’Abrantès rappelle dans ses Mémoires que : « Madame Ney joue parfaitement la comédie et chante d’une manière remarquable ; sa voix n’a pas une grande étendue, mais les cordes en sont justes, pures et d’un timbre charmant ; elle prononce bien, et je me rappelle toujours avec plaisir le temps où, s’accompagnant de ses petites mains si jolies et si blanches, elle me chantait en courant à la Malmaison, tandis que nous passions par la galerie pour nous rendre au théâtre, une de ces ravissantes canzonne de Crescentini. Il me revint qu’un jour (c’était pour la fête de l’impératrice Joséphine, 19 mars, en 1807, pendant la campagne de Tilsitt), nous nous arrêtâmes dans la galerie de musique, la maréchale Ney et moi, tandis qu’on nous attendait et qu’on nous cherchait pour une répétition. Nous avions avec nous M. de Brigode, chambellan de l’empereur, et très bon musicien, comme on le sait. Don Juan était sur le piano, la maréchale ouvrit la partition, c’était précisément à l’endroit du joli duo : Là cidarem lamano. “Dépêchons-nous dit-elle, nous aurons encore le temps. ” Et nous voilà debout, nos rôles sous le bras, ainsi que la queue de nos robes, moi les accompagnant, eux chantant ce charmant morceau auquel je trouvai, ce jour-là, plus que jamais le défaut d’être trop court. La voix de la maréchale se mariait admirablement avec le ténor de M. de Brigode, et ces deux voix, à peine couvertes par le piano et résonnant dans cette pièce où la foule toujours pressée ôte à la voix tous les avantages, mais dans laquelle nous n’étions alors que nous trois, me firent une impression dont le souvenir m’intéresse encore. » http://www.cairn.info

"Quant aux tours, elles étaient tout simplement représentées par quatre personnes fort volumineuses : M. de Ponte (chambellan de l'Empereur), M. de Bausset (préfet du Palais), M. de Brigode (chambellan d'ordonnance de l'Empereur) ; je ne me rappelle plus quelle était la quatrième. Anatole (officier d'ordonnance de l'Empereur) et Eugène (colonel du 13e chasseurs) de Montesquiou, son frère, MM. de Septeuil et Jules de Canouville (aides-de-camp du prince de Nenchâtel). Ernest de Canouville (maréchal-des-logis de l'Empereur), Fritz de Pourtalès et M. de Curneux (aides-de-camp du prince de Neuchâtel), furent chargés de représenter les cavaliers, les fous et les rois." général baron de Marbot "

"Nous organisâmes la fête de l'Impératrice, en l'absence de la reine Hortense. La reine de Naples et la princesse Pauline, qui pourtant n'aimaient guère l'Impératrice, mais qui avaient rêvé qu'elles jouaient bien la comédie, voulurent se mettre en évidence, et deux pièces furent commandées. L'une à M. de Longchamps, secrétaire des commandements de la grande-duchesse de Berg; l'autre, à un auteur de vaudevilles, un poëte connu. Les rôles furent distribués à tous ceux que les princesses nommèrent, mais elles ne pouvaient prendre que dans l'intimité de l'Impératrice qui alors était encore régnante.

La première de ces pièces était jouée par la princesse Caroline (grande-duchesse de Berg), la maréchale Ney, qui remplissait à ravir un rôle de vieille, madame de Rémusat, madame de Nansouty et madame de Lavalette, les hommes étaient M. d'Abrantès, M. de Mont-Breton, M. le marquis d'Angosse, M. le comte de Brigode, et je ne me rappelle plus qui. Dans l'autre pièce, celle de M. de Longchamps, les acteurs étaient en plus petit nombre, et l'intrigue était fort peu de chose. C'était le maire de Ruel qui tenait la scène, pour répondre à tous ceux qui venaient lui demander un compliment pour la bonne Princesse qui devait passer dans une heure. Je remplissais le rôle d'une petite filleule de l'Impératrice, une jeune paysanne, venant demander un compliment au maire de Ruel. Le rôle du maire était admirablement bien joué par M. de Mont-Breton. Il faisait un compliment stupide, mais amusant, et voulait me le faire répéter. Je le comprenais aussi mal qu'il me l'expliquait; là était le comique de notre scène, qui, en effet, fut très-applaudie.

M. le comte de Brigode était, comme on sait, excellent musicien et avait beaucoup d'esprit. Il fit une partie de ses couplets et la musique, ce qui donna à notre vaudeville un caractère original que l'autre n'avait pas. Je ne puis me rappeler tous les couplets de M. de Brigode, mais je crois pouvoir en citer un, c'est le dernier. Il faisait le rôle d'un incroyable de village, et pour ce rôle il avait un délicieux costume. Il s'appelait Lolo-Dubourg; et son chapeau à trois cornes d'une énorme dimension, qui était comme celui de Potier dans les Petites Danaïdes, son gilet rayé, à franges, son habit café au lait, dont les pans en queue de morue lui descendaient jusqu'aux pieds, sa culotte courte, ses bas chinés avec des bottes à retroussis, deux énormes breloques en argent qui se jouaient gracieusement au-dessous de son gilet: tout le costume, comme on le voit, ne démentait pas Lolo-Dubourg, et, lui-même, il joua le rôle en perfection." Histoire des salons de Paris par la duchesse d'Abrantès.

En 1818, Louis XVIII le confirme dans son titre de Comte. Louis vendra l’hôtel en 1821 à Charles du Maisniel .

.

Un laissez-passez pour les Pays-Bas

conservé en Mairie de Lille, donne une description succinte : taille : 1,73,

cheveux : chatain, front : haut, yeux : bleu, nez : régulier, bouche : moyenne,

menton : rond, visage : ovale, teint coloré!

En premières noces, il épousa, le 1er février 1801 Marie Bonne

Romaine Potteau 1780-1802,

fille de Bon Louis Joseph Potteau, écuyer et Françoise Joseph Le Mesre, dont Arthur 1801-1821

La villa Gabrielle est

construite au milieu du XVIIIe siècle. C'est alors la maison de campagne de Bon Louis Joseph Potteau.

A la Révolution française, le bâtiment est gravement

endommagé. En 1801, la villa devient la propriété de la famille de

Brigode.

En 1856, alors que

Gabrielle de Brigode décède, François Adrien de Brigode hérite de la villa et

fonde un hospice pour vieillards : la villa devient alors l'hospice

Gabrielle. L'hospice est géré par une congrégation catholique, les Filles

de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Différentes congrégations de

religieuses y resteront jusque 1975, et l'endroit sert aussi de lieu

d'éducation. En 1873, Noémi de Brigode, vicomtesse de Clercy, soeur de

François-Adrien de Brigode, fait construire un ouvroir à côté de l'hospice. Les

industriels du textile y font travailler des jeunes filles de la région.

L’ouvroir cesse de fonctionner à la fin des années 1930 et il est finalement

démoli en 1973. En 1878, Noémi de Brigode fait construire une chapelle à

l'arrière du bâtiment. La chapelle sera détruite en 1991, dans le cadre du

projet de réhabilitation de l’ensemble.

En 1965, Geoffroy de

Montalembert fait don de la villa à la Congrégation du Sauveur. Cette dernière

le vend en 1981 à une association de Rotary International. La Communauté urbaine de Lille

le rachète en 1986, et finalement il devient la propriété de la ville de Villeneuve d'Ascq en 1988. En 1986, la villa

est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques.

En 1989, la villa est

endommagée par un incendie et est restauré par les services municipaux. Depuis

1997, la villa est occupée par les services du Centre communal d'action

sociale.

.

.

Le 2 avril 1825, il épousa, en seconde noce, Émilie Louise

Marie Françoise Joséphine (de) Pellapra. Officiellement fille de

Françoise-Marie Leroy, elle-même fille d’un libraire de Lyon et de son mari,

Henri (de) Pellapra, riche financier devenu sous l’Empire receveur des

Finances, Émilie Pellapra laissait entendre qu’elle était la

fille naturelle de Napoléon Ier. Ce dernier aurait eu une aventure avec sa

mère lors d’une étape à Lyon. Louis de Brigode succomba d'une atteinte

d'apoplexie le 22 septembre 1827 à Bourbonne-les-Bains.

Camée donné par Napoléon Bonaparte à Madame de Pellapra

« Alexandre Abel Félix Lauwick, parfois

orthographié Lauwich, né le 24 mars 1823 à Lille et mort le 6 février 1886 au

21, avenue George V à Paris 8°, est un peintre orientaliste français. Issu

d'une grande famille de la bourgeoisie lilloise, Alexandre Lauwick est le fils

de Charles Frédéric Joseph Lauwick, propriétaire, et Catherine Françoise Joseph

Durot, et le petit-fils de Catherine-Françoise Prouvost. En 1864, il épouse à

Paris Louise-Thérèse Riesener, nièce d’Eugène Delacroix. Après des études aux

beaux-arts de Lille, Alexandre Lauwick est élève de Charles Gleyre aux

beaux-arts de Paris. Il peint ensuite sur le motif à Barbizon, puis voyage en

Italie et en Afrique du Nord. Il reste alors plusieurs années en Algérie où il

fait partie de la Société des Beaux-Arts d'Alger. Il a exposé au Salon de Paris

de 1850 à 1869 des toiles exclusivement orientalistes. Œuvres :Femme juive de

la province d’Alger (1861), Palais des beaux-arts de Lille.

« Oeuvres exposées au salon annuel organisé par le Ministère de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts (Surintendance des beaux-arts), en 1865, au Palais des Champs-Elysées à Paris. Tirage photographique sur papier albuminé représentant : - "Retour de l'enfant prodigue", tableau par François Germain Léopold Tabar, No 2030, appartient à l'auteur;

- "Léda", tableau par Gaston Casimir

Saint-Pierre, No 1914, appartient à l'auteur; - "Jésus, source de

vie", d'après le chapitre VII, verset 37 de l'Evangile selon St-Jean,

tableau par Charles Henri Michel, No 1511; - "Une rue au Caire",

tableau par Alexandre Lauwick, No 1258; - "La Vierge et l'Enfant

Jésus", d'après l'Evangile de la Saint-Enfance, tableau par Albert

Lambron, No 1209.

Elève de son père Henri-François

Riesener et d’ Antoine-Jean Gros. Passionné de beau, recherchant les techniques

nouvelles de coloris, Léon Riesener a dès sa jeunesse une carrière de lutte

contre le goût de son temps malgré toutes les difficultés rencontrées. C'est au

retour de son père qu'il fait plus ample connaissance avec son cousin germain

Eugène Delacroix, plus âgé que lui de dix ans, qui fit son portrait :

Petite fille de Henri-François

Riesener (1767-1828),

fils du grand ébéniste et père de

Léon Riesener, fut élève de Vincent, puis de Jacques-Louis David, dont il

quitta l'atelier pour aller à l'armée au moment des guerres de la Révolution.

Il fit des portraits d'Eugène de Beauharnais, de Napoléon, du comte de Cessac.

En 1815 il alla en Russie et y resta sept ans, où il fit un portrait équestre

du tsar Alexandre. Il mourut peu après son retour à Paris. C'est Henri Riesener

qui fit entrer son neveu, Eugène Delacroix, dans l'atelier de Guérin.

Henri-François Riesener meurt à Paris, le 7 février 1828.

époux en 1807 Féliicté Longrois,

dame d'annonce de l'impératrice Joséphine.

Arrière-petite fille de Jean-Henri Riesener

(1734-1806),

élève de Jean-François Oeben. Il

épouse la veuve de ce dernier, Françoise-Marguerite Vandercruse. Reçu maître en

1768, il est nommé « ébéniste ordinaire du roi » en 1774, et pendant dix ans il

fournira la Cour et la famille royale en meubles fastueux de style

néo-classique. Il est considéré comme l'un des meilleurs représentants du style

transition et achèvera notamment le célèbre bureau à cylindre de Louis XV

commencé par Oeben. Parmi ses spécificités il convient de noter l'utilisation

de bronzes dorés d'une très grande finesse; il est l'un des premiers à

dissimuler systématiquement les fixations de ces derniers. Avec l'aide de

Pierre-Elisabeth de Fontanieu, intendant du Garde-Meuble, Riesener est celui

qui fera évoluer le style Louis XV vers le style Louis XVI. Après la Révolution

Française sa popularité décline et il se retire en 1800. Pendant les ventes

révolutionnaires, il rachète une partie de sa production à des prix inférieurs

à ceux auxquels la Couronne les lui avait achetés mais ne parviendra pas à les

revendre, étant donné qu'une grande partie de sa clientèle a disparu mais

également du fait que le goût ai changé.

Françoise-Marguerite

Vandercruse est la fille de François

Vandercruse dit La Croix, 1728-1799, ébéniste, flamand d'origine, surnom

emprunté également par son fils, Roger, ébéniste à la Cour, lui aussi, qui

signa ses œuvres R.V.L.C. pour Roger Vandercruse La Croix, célèbre ébéniste qui

estampillait RVLC : bien que travaillant surtout pour d'autres, le marchand

Poirier (vers 1720-1785) ou les ébénistes Pierre IV Migeon (1701-1758) et

Jean-François Oeben (1721-1763), il exerce des charges importantes de sa

corporation. Il produit aussi pour la Couronne au début des années 1770, par

l'intermédiaire de l'ébéniste de la Cour Gilles Joubert (1689-1775). Admis à la

maîtrise en 1755, il pratique d'abord largement la marqueterie de fleurs, puis

plus volontiers les motifs géométriques: croisillons - enserrant ou non des

barbeaux ou bleuets, losanges imbriqués, coeurs et losanges entrelacés. Dans

les années 1760, il partage avec Oeben les décors en cercles imbriqués. En un

temps où s'impose l'acajou, il préfère les plaquages de bois clairs, bois de

rose puis citronnier. Il livre surtout des meubles légers et des commodes

transition, à caisson droit sur pieds galbés. RVLC réalise plusieurs

secrétaires en armoire de forme légèrement galbée ouvrant à rideaux

coulissants, avec des bronzes d'un rocaille assagi. Plus tard le modèle achevé

du secrétaire ouvrira à abattant ou à cylindre. A l'intérieur de celui-ci, la

marqueterie partiellement colorée conserve sa vivacité d'origine.

Thérèse

Riesener est la nièce du peintre Eugène Delacroix, cousin germain de son père

Léon RIESENER : Eugène Delacroix est le quatrième enfant de Charles Delacroix

et de Victoire Oeben. Son père a été le secrétaire de Turgot (homme politique

libéral) qu'il a suivi de Limoges à Paris. Député de la Marne, sous la

Convention, il vote la mort du roi, comme le peintre David. Rallié à l'Empire,

il devient préfet de Marseille en avril 1800, puis trois ans plus tard, en

avril 1803, préfet de Bordeaux où il meurt le 4 novembre 1805. Sa mère, née en

1758, descend d'une famille d'ébénistes de renom les Oeben. Son grand-père, le

père de sa mère, Jean-François Oeben est le célèbre ébéniste de Louis XV. Elle

est également apparentée aux Riesener par le mariage de sa mère avec Jean-Henri

Riesener. De cette seconde union est né Henri-François Riesener, peintre,

demi-frère de Victoire et oncle d'Eugène Delacroix. Elle est morte le 3

septembre 1814, en le laissant dans un grand dénuement.

Le

couple a eu, au total, quatre enfants : trois garçons et une fille.

Charles-Henri, l’aîné, est né le 9 janvier 1779 et a fait une très belle

carrière dans les armées impériales. Promu maréchal de camp honoraire en 1815,

il est démobilisé avec le grade de général (mais en qualité de demi-solde)5. Le

second enfant, une fille, Henriette, est née en 1780 et est morte en 1827.

C’est en 1797 qu’elle épouse Raymond de Verminac (1762-1822)6, un diplomate.

Elle recueille son frère en 1814, à la mort de sa mère. A la demande de son

mari7, David fait son portrait (Musée du Louvre), en 1799, dans une formule

qu'il développe dans les dernières années de la Révolution, c'est à dire le

modèle assis, coupé aux genoux, sur un fond uni8. Son mari fait également

sculpter par Joseph Chinard (1756-1813) son buste en Diane chasseresse

préparant ses traits (1808, Musée du Louvre)9. Son second frère, Henri, est né

en 1784 et est tué le 14 juin 1807, à la Bataille de Friedland. Le règlement de

la succession maternelle ruine la famille Delacroix. Ce désastre engloutit

toute la fortune des enfants (une propriété, achetée par la mère de l'artiste

afin de couvrir une créance, dû être vendue à perte).

Eugène

Delacroix : daguerréotype de 1842 par son cousin Léon Riesener,

Daguerréotype

Les Manufactures Royales de Lille sont l'oeuvre d’Arnould-François DUROT, de ses enfants et leurs conjoints:

LEPERRE, PROUVOST, de LAGARDE, CLEMMEN, BAYARD.

Bourgeois de Lille, il est un remarquable exemple de parcours

proto-industriel : sa vie intense a été racontée par Alexis

Cordonnier dans son article sur l'une des manufactures : « Une industrie d’art au siècle des

lumières : l’indiennerie DUROT (1765-1790) dont sont extraites les citations dans cette étude:

Les racines des Durot sont terriennes, issues d’un milieu notable de Flandres, éloignées de la simple culture de la terre.

"

Son oncle maternel, Antoine Delagarde, occupe la fonction de

lieutenant-prévôt de la ville de Valenciennes. Les

ecclésiastiques de renom sont également nombreux dans la

famille : son cousin Dom Ildephonse Lernould siège sur

l’abbatiat d’Hasnon entre 1758 et 1785.

Ces origines le font certainement bénéficier d’une

éducation solide. Placé par son père chez un

marchand mercier de Lille, il apprend durant deux ans l’art du

commerce et le sens des responsabilités.

Naturellement intégré dès la fin de

son apprentissage au sein du puissant corps des grossiers-merciers, il

cherche une alliance susceptible de le hisser parmi

l’élite de son groupe socioprofessionnel. Son choix se

porte sur Marie-Jeanne Michez, fille de l’un des maîtres

les plus en vue de la jurande. Les destinées des jeunes gens

sont unies le 11 août 1733 par l’oncle de

l’épouse, curé de Lompret. La famille Michez compte

elle aussi plusieurs hommes d’Église. Dotés de

manière équilibrée, les époux installent

leur boutique dans la principale artère commerçante de la

ville : la rue des Malades.

Pour asseoir son statut social, Durot achète la

bourgeoisie de Lille et commence à enseigner son métier

à des jeunes gens, d’ailleurs souvent originaires de la

même région que lui. Arnould-François Durot

accueille également dans son foyer son propre frère :

Louis-François. Prêtre sans paroisse, celui-ci offre

à son frère toutes ses économies et participe

à la vie de la maison en assurant l’éducation de

ses 10 neveux et nièces. (AD Nord, tabellion de Lille 159-40 et

3086-149 .)

Citons quelques passages : « Guidé par

le désir d’asseoir son projet à long terme, Durot

se donne les moyens de ses rêves d’expansion.

Influencé par d’autres indienneurs, il adopte le

modèle idéal de la manufacture-château. Le 13

août 1777, il obtient le bail du château de Beaupré,

à Haubourdin, auprès du comte de Roncq. Outre le

caractère prestigieux de cette nouvelle transaction, il

s’adjuge une grande bâtisse campagnarde, un espace immense,

relié à Lille par le canal de la Deûle, ainsi que

d’agréables revenus fonciers. Toujours animé par un

esprit de conquête, il obtient le 4 mars 1778 du

propriétaire des lieux et de l’intendant la construction

d’un puisoir et d’une sécherie, nécessaires

à son activité ».

« Lille y est peu mentionnée dans la

mesure où l’indiennerie y est restreinte et se

résume à la fabrique de la famille Durot. Celle-ci anime

durant 25 ans tout un secteur de l’industrie textile, en

bâtissant le premier grand site de production centralisée

de Lille. Bénéficiant de nombreux soutiens techniques,

politiques, et financiers, elle poursuit avec succès

l’aventure jusqu’à la crise générale

de la branche à la fin des années 1780 ».

.

"Arnould

François Durot,

né le 18 janvier 1701,

Wallers-en-Hainaut, décédé le 11 juin 1780,

Lille (59) (à l'âge de 79 ans), fondateur des Manufactures royales de

Lille.

Ils créèrent ou rachetèrent les:

Manufacture Royale des

toiles peintes, indiennes et papiers peints

en façon de damas & d'indienne de la Ville de Lille

qu’il créa : lettres

patentes le 25 janvier 1770 (toiles frappées des armes fleurdelisées),

Manufacture Royale de Mousselines d’Houplines

(association avec de

Raincour) en 1768

Manufacture Royale de verres,

rachetée en 1775 et nommée

sous la raison de son fils ainé « Louis-François Durot et fils »,

dirigée avec son gendre Auguste de LAGARDE ; cédée en 1777 à son associé

Bernard Rousselle

Manufacture Royale de

porcelaines de Monseigneur le Dauphin

"fut

créée le 13 janvier 1784, place de Carmes, par

Louis-François Leperre-Durot, son gendre.

"Dorothée-Julie conclut une alliance toute aussi honorable. Elle unit sa destinée le 10 août 1773 à celle de François-Joseph Leperre, héritier d’une lignée de négociants en épices. Son père, Charles-François, y avait adjoint l’une des activités les plus rémunératrices du moment : le raffinage du sel. Lors du mariage, la position sociale de la famille Leperre atteint un sommet puisque l’oncle de l’époux, Antoine-François, est alors directeur de la chambre de commerce de Lille. Là encore, les jeunes gens s’offrent chacun 25 000 livres.[1]AD Nord, tabellion de Lille 3085-100.

1774 est également l’année que choisit Durot pour établir définitivement sa résidence rue de l’Arc : veuf et père d’enfants mûrs, cet espace lui suffit dorénavant. Il cède alors l’usufruit de sa maison de la rue des Malades à son gendre Leperre.[2] AD Nord, tabellion de Lille 3086-16 et 3090-57 et AM...

Elle produit uniquement de la porcelaine dure selon une nouvelle méthode de cuisson à la houille et non pas au bois grâce au Sieur Vannier. Ce dernier obtient le 24 mai 1785 un privilège industriel pour autoriser la création d’une manufacture à Valenciennes de porcelaine cuite exclusivement au charbon de terre. Un groupe représentant une Descente de Croix d’après Rubens et inscrit « Cuit au charbon de terre ce trente juin 1786 Vannier à Valenciennes» est conservé dans les collections du Château de Versailles. Comme de nombreuses fabriques à l’époque, la manufacture lilloise cherche un protecteur. C’est ainsi qu’elle envoie un important vase à M. de Calonne en 1785 (conservé au musée des Beaux-Arts de Lille ; inv. C2521) pour lui demander d’intercéder en leur faveur et obtenir la protection du Dauphin. Elle obtient entretemps (1784) l’autorisation de prendre le titre de manufacture royale. Calonne (1734-1802) originaire de Douai avait été Intendant de Flandres et d’Artois (1778-1783) puis contrôleur général des Finances (1783-1787). Le 31 mai 1785, il appelle Leperre-Durot à Paris pour des démonstrations, et désirant que Lille rivalise avec Tournai, envoie un courrier à son successeur à Lille : « (…) il serait à propos que cette manufacture de qui je viens de recevoir un très bel échantillon de ses ouvrages en fit un aux armes du Dauphin (…)" catalogue de la vente Rémilleux

Une pièce du musée de Lille est marquée « cuit au charbon de terre en 1785

».

Marque au « dauphin couronné » et « A Lille ».

mort

au début de la Révolution française en 1789; Le

titre de Dauphin fut alors porté par son frère, Louis

Charles, le futur Louis XVII.

Pour les partisans de Naundorff, ce fut le cœur du Dauphin

né en 1781 qui fut étudié et non celui de Louis

XVII puisqu’il aurait survécu.

Son cœur fut conservé au Val de Grâce à Paris

puis fut récemment authentifié comme Habsbourg et

replacé en la basilique de Saint-Denis.

Après la Révolution, elle fut dirigée par Gaboria. Elle ferma en 1817

History of the Manufactures

The Manufactures Royales de Lille, created between 1768 and 1784, are the work of Arnold François Durot, his children and their spouses: LEPERRE, PROUVOST, de LAGARDE

The Royal Painting Factory: paintings, Indian painting and Damascus and Indian style wallpaper of city of Lille: letters patent from January 25, 1770 (paintings struck with 'fleur de lys' marks)

Royal

Muslin Factory of Houplines from 1768

Royal Glass Factory, bought in 1775, directed by his son-in-law Auguste de Lagarde.

Stepfather

of Louis-François-Leperre Durot, founder of the Royal Porcelain Manufactory

of the Dauphin  , founded in 1784, Place des Carmes in Lille manufactured

coal fired hard porcelain. After the

Revolution, it was directed by Gaboria. It closed in 1817. In

1786, with the protection of M. de Calonne, the company was placed under the

protection of the Dauphin in 1786, the eldest son of King Louis XVI, Louis

Joseph, born 1781, died at the beginning of the French Revolution in 1789;

hence the mark of a "crowned Dolphin" and

"at Lille". The

title of Dauphin was then carried by his brother, Louis Charles, the future

Louis XVII. Louis Joseph's heart

was kept at Val de Grâce in Paris and was recently authenticated as being

Habsburgs and placed in the basilica of Saint-Denis.

, founded in 1784, Place des Carmes in Lille manufactured

coal fired hard porcelain. After the

Revolution, it was directed by Gaboria. It closed in 1817. In

1786, with the protection of M. de Calonne, the company was placed under the

protection of the Dauphin in 1786, the eldest son of King Louis XVI, Louis

Joseph, born 1781, died at the beginning of the French Revolution in 1789;

hence the mark of a "crowned Dolphin" and

"at Lille". The

title of Dauphin was then carried by his brother, Louis Charles, the future

Louis XVII. Louis Joseph's heart

was kept at Val de Grâce in Paris and was recently authenticated as being

Habsburgs and placed in the basilica of Saint-Denis.

Thierry Prouvost takes back these family Factories.

Calonne, ses armoiries sur l'urne du Musée de Lille, la famille Royale par Madame Vigée-Lebrun, avec l'ainé, Louis, Joseph, Dauphin de France.

Charles-Alexandre de

Calonne (1734-1802), « financier et homme politique français, nommé

contrôleur général des Finances par Louis XVI pour résoudre le déficit public.

« Né à Douai le 20 janvier 1734, Il poursuivit une carrière juridique

avant de devenir intendant à Metz en 1766, puis à Lille en 1778, où ses grandes

qualités d'administrateur, alliées à ses dons de courtisan, lui valurent d'être

nommé contrôleur général des Finances en 1783, peu après la démission de

Necker. La situation financière du royaume était catastrophique : aux dettes

héritées des règnes précédents, liées aux guerres et aux fastes de la Cour,

s'étaient ajoutées les dépenses engagées pour soutenir les colons pendant la

guerre de l'Indépendance américaine. Calonne lança d'abord l'État dans une

politique de dépenses dont l'objectif était de rassurer le pays sur sa santé

financière réelle et, en restaurant la confiance, d'obtenir ainsi de nouveaux

prêts. Cependant, la crise financière ne faisant qu'empirer, Calonne reprit les

projets de Turgot et Necker, ses prédécesseurs, en présentant, le 20 août 1786,

un vaste plan de réformes audacieuses, en particulier dans le domaine fiscal :

remplacement des vingtièmes par la»

subvention territoriale », impôt foncier payable par tous les

propriétaires, y compris par le clergé et la noblesse, suppression des douanes

intérieures et liberté du commerce des grains. Calonne proposait enfin, la

création d'assemblées provinciales et municipales élues sans distinction

d'ordre. Prévoyant le refus du Parlement, Calonne obtint de soumettre son

projet, en février 1787, à l'Assemblée des notables nommée par le roi.

Seulement, celle-ci, composée de princes du sang, de ducs et d'officiers, tous

privilégiés, rejeta toutes les réformes qui remettaient en cause leurs

prérogatives fiscales. Calonne, abandonné par le roi, fut renvoyé en avril et

remplacé par Loménie de Brienne. Calonne quitta la France, tout d'abord pour

les Flandres, puis pour l'Anglétérre. Il épousa la cause des contre-révolutionnaires

et conseilla la noblesse en exil, de 1790 à 1792. En 1802, sous le Consulat, il

fut libre de rentrer en France et y mourut peu après»

Wikipedia « Contenu soumis

à la licence CC-BY-SA 3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : Article

Charles Alexandre de Calonne de Wikipédia en français

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_de_Calonne).

PROVENANCE : Vente Thierry de

Maigret, Paris, le 2 décembre 2011, lot 89 a pair of late 18th

century Lille porcelain two-handled and monogrammed vases, with ormolu

mounts.

D’après la forme des

vases de Sèvres dits « Bachelier» , oviformes munis

d’anses à enroulement en forme de feuilles

d’acanthe, la base du corps godronnée en spirale, le

piédouche enrichi d’un tore de laurier enrubanné

reposant sur une base carrée ; à décor or sur les

faces de médaillons avec deux L entrelacés

surmontés d’une couronne royale, les revers de

médaillons en grisaille représentant des trophées

militaires, encadrés de grands vases antiques polychromes garnis

d’importants bouquets de fleurs et reposant sur des consoles

rocailles, au-dessus d’une large frise or d’arabesques

composée de palmes, guirlande de myrthe, de lauriers et pampres

de vigne entrelacées ; les socles en bronze doré de forme

carrée, moulurée et à décor amati ;

éclats restaurés sur la partie haute des

piédouches, quelques usures à la dorure Hauteur totale :

53,5 cm. (21in.) ; Hauteur des vases : 49 cm. (19 in.) 80,000-120,000

$88,000-130,000 £57,000-84,000

« Je me chargerai de lui faire

agréer (…) et d’obtenir qu’il approuva que

cette manufacture portait son nom (…) provisoirement». Le

Dauphin avait alors un peu plus de trois ans… La manufacture va

en effet réaliser un important vase pour le Dauphin ; il se

trouve aujourd’hui dans les collections du Rijksmuseum (inv.

BK-1965-104). Il est intéressant de noter que ces deux vases

tout comme la paire qui nous intéresse aujourd’hui

s’inspirent de formes créées à Sèvres

environ vingt ans auparavant par Etienne Falconet et Jean-Jacques

Bachelier (vase « royal» ou aux «

tourterelles» ; vase « à jet d’eau »;

vase « Bachelier à anses relevées» ). Une

autre paire dans le même esprit (avec leurs couvercles) a

été vendue par Maîtres Ader-Tajan-Picard, Paris, 9

mars 1988, lot 20, et avant chez Christie’s, Londres, 5 juillet

1974, lot 181. Même si Falconet est certainement

précurseur dans la création de modèles de vases de

style néoclassique, ce style est largement diffusé par

Jean-Jacques Bachelier. Bachelier débute à la manufacture

de Vincennes en 1748 où il fournit des modèles pour

l’atelier des peintres ; il devient Directeur artistique en 1751

et finalement prend en charge l’atelier de sculpture de 1766

à 1773 après le départ de Falconet pour la Russie.

De nombreux vases ont été créés à

cette époque, qui d’ailleurs pour certains portent son nom

: vases « Bachelier ovale» ; « Bachelier

à cartouche en relief » , « Bachelier à

deux anses élevées» , « Bachelier à

serpens» , « Bachelier à couronne» , «

Bachelier à anses élevées» , ou encore

cassolette « Bachelier» Pierre Ennés dans son

catalogue, « Un défi au goût»

mentionne que « le court interim de Bachelier correspond selon

nous à une période très importante ; une

période charnière dans la production de

Sèvres» . En revanche le décor commun retenu pour

cet ensemble de vases, outre le décor d’armoiries, de

monogrammes et symboles royaux, présente une déclinaison

de décor dit « à la Salembier» . Henri

Salembier avait réalisé des Cahiers d’Ornements,

gravés par Juillet en 1777-78.

Il est considéré comme

l’un des précurseurs du style Louis XVI. En 1780 est

publié son Cahier d’Arabesques qui sera une source

iconographique majeure des arts décoratifs de cette

époque. La manufacture perd le Sieur Vannier et la

qualité de la production qui n’est plus aussi bonne,

contraint Leperre à revenir à l’usage du bois pour

finalement la vendre en 1790 à M. Gaboria. Elle change de

nombreuses fois de mains et ferme définitivement en 1817.

La paire présentée

aujourd’hui est une des très belles illustrations du

début de la production de cette manufacture. Probablement

produite en vue d’un cadeau pour le roi, ce qui expliquerait les

monogrammes aux deux L entrelacés et surmontés de la

couronne royale ; il n’est néanmoins pas possible de

l’affirmer faute de documents tangibles. Nous tenons à

remercier MM. Bernard Dragesco et Didier Cramoisan pour nous avoir

confirmé l’attribution à cette manufacture et

indiqué le vase conservé dans les collections du

Rijksmuseum d’Amsterdam. Dessin préparatoire et

plâtre conservés à Sèvres-Cité de la

céramique (avec l’aimable autorisation des

archives)."

A

droite: " Lidded vase. Leperre-Durot Factory, Lille,

c.1785. Painted and gilded hard-paste porcelain. The Leperre-Durot

porcelain factory was founded in 1784 and shortly afterwards placed

under the patronage of three-year-old dauphin, the eldest son of the

French king Louis XVI. The lid of this impressive piece is surmounted

by the dauphin's crown and the handles are in the shape of dolphins.

The crown prince's coat of arms and monogram are incorporated in the

decoration. "

Palais des Beaux-Arts de Lille

Collection Thierry Prouvost

Arnould-François Durot installa sa manufacture-château au château de Beaupré, à Haubourdin, propriété du comte de Roncq

« Fleuron du patrimoine haubourdinois, le

somptueux château de Beaupré, bâti au 13è siècle sur l'emplacement d'une maison

religieuse, a été reconstruit au 16è siècle sous l'empereur Charles Quint.

L'édifice succombera sous les coups des démolisseurs en 1966 pour laisser place

au lycée actuel qui porte son nom. Du château de Beaupré, les anciens

Haubourdinois conservent encore le souvenir de son aspect renaissance, de style

espagnol. On le découvrait à l'extrémité d'une longue et belle avenue, bordée

d'arbres, qui deviendra plus tard l'avenue de Beaupré.

Au sujet des enfants d'Arnould-François Durot

fille de Pierre Joseph

PROUVOST et de Marie-Catherine RAMERY dit de BOULOGNE :

de gueules, au chevron

d'or, acc. de trois têtes et cols de biche du même Armorial de

J.B. RIETSTAP.

« Le

26 (janvier 1771) Marie Catherine Ramery, veuve en première

noces d'André Delebecque, épouse de Pierre Joseph

Prouvost, décédée le 24,

agée de 50 ans à été inhumée dans

cette église présent son époux et Jean Baptiste

Devernay ». Archives du Nord, Roubaix, 1771, p 708/1042

|

|

Jacques Prouvost 1670-1704 &1698 Antoinette Masurel 1670-1730 |

|||

|

| |

||||

| | | | | |||

|

Marie Agnès Florin 1712-1767 |

|

|||

| | | ||||

| Pierre Joseph Prouvost 1725-1797 &1751 Marie Catherine Ramery dit de Boulogne 1720-1771 |

||||

| | | ||||

| Catherine Françoise Prouvost 1752-1801 | ||||

|

|

||||

"Issue

du milieu négociant de Roubaix, cette dernière est la

nièce du fabricant de toiles Liévin Deffrenne,

associé à la grande maison de Lille « Veuve Deldicq

et fils-Brovellio-et Cie ». On voit aisément le

bénéfice que l’indiennerie peut tirer de cette

union.

• Peu de temps après

l’épisode mouvementé du partage,

François-Joseph décide de voler de ses propres ailes,

laissant à nouveau planer le spectre d’une faillite. La

société est dissoute à l’initiative du cadet

le 16 novembre 1781, avec pour conséquence, un nouvel

éclatement des mises de fond. Louis-François est

contraint de débourser la somme de 60 000 livres pour compenser

le départ de son frère. Il est tout de même

prévu que ce remboursement sera effectué en six

versements annuels. (AD Nord, tabellion de Lille 823-63 et 3093-14)

François-Joseph est alors sur le point d’épouser

Catherine Prouvost, liée aux milieux de la draperie

roubaisienne, et assure par là un approvisionnement à son

futur commerce. Il se lance lui-même dans l’industrie des

indiennes et installe rue de la Nef une modeste manufacture, qui

n’atteindra jamais la dimension de celle de son

aîné, mais devient rapidement prospère et viable

à longue échéance.

• Si Louis-François se permet le luxe

d’une séparation d’avec son frère,

c’est qu’il a obtenu des assurances par ailleurs. En effet,

dès le 1er janvier 1782, il forme une société en

nom collectif avec son principal concurrent : Josse Marousse."

Lignée médiévale des Ramery de Boulogne

bourgeois de Lille à chaque génération ;

Marie n’est pas rattachée mais fait très certainement partie de cette famille.

Cette famille porte : De gueules au chevron d'or, accompagné de trois têtes et

cols de biche de même.

Le surnom de cette famille indiquerait un lieu d'origine.

(Base Roglo)

Colart Ramery dit de Boulogne ca 1350|

I

Simon Ramery dit de Boulogne ca 1380

Bourgeois de Lille en 1419

I

Simon Ramery dit de Boulogne ca 1410

Bourgeois de Lille en 1443.

I

Guillaume Ramery dit de Boulogne ca 1440-/1502

Bourgeois de Lille le 6-5-1485.

I

Guillaume Ramery dit de Boulogne ca 1475-/1530

Bourgeois de Lille le 2-1-1495.

I

Mathieu Ramery dit de Boulogne 1515-/1573

Bourgeois de Lille en 1542.

Jeanne Cauchefer

I

Melchior Ramery dit de Boulogne

Bourgeois de Lille le 18-11-1587.

"Pierre-Joseph Prouvost tenait un journal sur un ordo de Tournai, diocèse auquel appartenait Roubaix. Ce Pierre Prouvost, né en 1725, à Roubaix, avait épousé Marie-Catherine de Ramery, de Mons, en Belgique. Il habitait rue du Fontenoy. Il était l’un des cinquante maîtres de manufacture de tissus. Il était imposé à 12 livres. Le document qu’il nous a laissé est bien curieux. Le 2 novembre 1771, écrit il, nous avons mis en bouteilles une pièce de champagne rouge venant de Monsieur Roussel, de Tourcoing. Nous avons payé 221 florins 15. Il y avait en cave : Bourgogne, vieux Frontignan, vin de Rilly, une pièce de champagne à 22 de gros la pièce, une pièce de Macon à 14 de gros. (…) : Pierre Prouvost reçoit le 20 janvier, la famille : l’abbé Prouvost, Philippe Constantin, son père, Pierre Constantin, son oncle, sa sœur Béatrice Prouvost, qui fut prieure de l’Hôpital sous la Révolution, sa mère Agnès Florin et d’autres. (…) : Le 1° septembre, table ouverte pendant trois jours pour fêter la dédicace ducate de Roubaix) : grande réunion des familles de Fontenoy, Desmazières, Charvet, Lenôtre, Deldique, Deffrennes, Delannoy. En cette circonstance, on a bu 27 bouteilles de Mâcon et 25 flacons de champagne. L’année terminée, on fait l’inventaire de la cave : Pierre Prouvost constate qu’on a consommé pour l’année 1771-72, en liqueurs, Macon, Rilly, Bourgogne et Champagne, 187 flacons et 175 bouteilles »

Tableau de Garemijn transcrivant bien la vie quotidienne des Prouvost au XVIII° siècle.

Son cousin germain Pierre

Contantin Prouvost habitait rue Saint

Georges à Roubaix, « une maison qu’il avait

acheté avec cinq autres pour la sommes de 530 florins, 13

patars et 5

deniers aux héritiers d’Albert et Joseph Lecomte. La maison avait un magnifique jardin dont les

murs étaient couverts de vignes de raisins bleus et blancs. En été les fleurs

donnaient un air enchanteur à la propriété, plantée d’arbres à fusées, dont on

cueillait les fruits en juillet ; on y trouvait aussi des beurrés, des

callebasses, l’amande de Suède. Il y avait deux grandes pelouses qui furent

la cause d’un procès entre Constantin Prouvost et son voisin, Pierre Rouzé qui

avait la prétention d’y curer son linge. Constantin Prouvost ne dédaignait pas les

plaisirs de la table. Les faïences de porcelaine de Tournai et de

Lille étaient, à cette époque, d’un usage courant. Il y avait chez lui, de

belles pièces d’argenterie portant la marque des Fermiers Généraux de Lille :

l’alouette volante : parmi ces pièces, on admirait une grande cafetière

Louis XV et un important service à liqueur Louis XVI composé de quatre carafons

garnis de rinceaux et roses et, au centre, une pyramide surmontée d’une grosse

boule d’argent qui représentait, sans doute, une montgolfière, très à la mode,

même dans le ?, à la suite des ballons inventés en juillet 1783. »

Extraits d’un article par Ernest Prouvost, le

peintre, fils de Liévin, auteur de la branche puinée.

petite fille de Pierre Joseph PROUVOST, (1699-1774) (frère de

Jacques Prouvost-Florin), maître

de manufacture, échevin de Roubaix, et de Marie Jeanne de LE BECQUE , 1707-1778, « d’azur à un chevron

d’or accompagnés en chef de deux vols d’argent et en pointe d’une bécasse

d’or » , famille dont le tronc se perd dans le XIII° siècle et qui fournit

jusqu'à 17 échevins à Roubaix, sept religieuses de l'Hôpital Sainte Elisabeth, et Marie Barbe de

Lespierre;

De Le Becque- Delebecque

Flandres

Armes : d’azur à un chevron d’or accompagné,

en chef, de deux vols d’argent et, en pointe, d’une

bécasse d’or.

Alliances : de Mesmay, Piat, de Wavrin, Mathon, de Lespierre, d’Halluin, de Le Rue, Prouvost.

Marie-Jeanne de Le Becque appartient à une lignée dont le

tronc se perd dans le XIII ° siècle et qui fournit

jusqu'à 17 échevins à Roubaix, sept religieuses de

l'Hôpital Sainte Elisabeth; le curé Jacques Legroux

déclare en 1714 : « le bourg de Roubaix est

considérable et ancien ; ses manufactures le rendent

célèbre plus que bien des grandes villes en France, en

Espagne et ailleurs ».

Marie-Jeanne de le Becque-Prouvost de le Becque

nièce de Béatrix Prouvost est entrée à l’hôpital Sainte Elisabeth

de Roubaix, le 15 janvier 1749, à dessein d'y être religieuse et elle y

professe et en a été fait prieure en l'an 1764 née le 6 février 1728, fut chanoinesse de Saint Augustin ;

fondé en 1500 Isabeau de Roubaix, en 1764 ; Béatrix s’illustra lors de

nièce de Jacques II Prouvost (1699-1774) inhumé dans l'église de Roubaix), Maître de

manufacture, épouse à Roubaix 1712 Marie-Agnès Florin (1712-1767), fille de

Jean Nicolas Florin, membre de

Nièce aussi de Liévin-Joseph DEFRENNE, important toilier associé à « la grande maison de Lille « Veuve Deldicq et fils-Brovellio-et Cie ».

De Fontaine de Resbecq

Notes sur la descendance

de Louis de Lagarde de Boutigny, chevalier de Lagarde, seigneur de Boutigny,

baptisé le 12 mai 1717, Valenciennes (Notre Dame de La Chaussée), décédé le 27

janvier 1749, Lille (Saint-Etienne), Nord (peut-être 31 ans), avocat en

Parlement de Paris & de Flandres, substitut au Bureau des Finances de

Lille, procureur du Roi à la Prévôté le Comte de Valenciennes, marié avec

Henriette Barat, baptisée le 23 juillet 1718, Lille (Saint-Maurice), décédée le

23 mai 1784, Lille (Saint-Etienne), (peut-être 65 ans), dont Aimée Adélaïde de

Lagarde de Boutigny, née le 10 avril 1749, Lille (Saint-Etienne), Nord, décédée

le 27 octobre 1817, Lille, Nord (68 ans), mariée le 3 mai 1773 avec Jean

François Joseph Duquesne, seigneur de Surparcq, né en 1742, Esquerchin, Nord,

décédé le 29 novembre 1806, Ascq, Nord (64 ans), avocat au Parlement de

Flandres, greffier criminel de la Ville de Lille, conseiller à la Gouvernance

& Souverain Baillage de Lille,

dont

Alexandre Henri Duquesne de Surparcq, baptisé le 8 mars 1774, Lille (Saint

Etienne), o Adélaïde Catherine Augusta Duquesne de Surparcq, baptisée le 28

avril 1775, Lille (Saint Etienne), mariée le 17 juillet 1793, Lille, Nord, avec

Jean Philippe Bouchez, né en 1766, Revin, Ardennes, chirurgien major au 4ème

Régiment de Chasseurs du Nord. o François Régis Duquesne de Surparcq, baptisé

le 8 juillet 1776, Lille (Saint-Etienne), Nord, décédé le 12 juin 1806, Siegen,

Rhénanie du Nord Westphalie, Allemagne (peut-être 29 ans), garde magasins de la

1ère Division de Dragons de la Grande Armée. o Aimée Charlotte Clothilde de

Duquesne de Surparcq, baptisée le 17 août 1777, Lille (Saint Etienne), o

Ildephonse Ferdinand Duquesne de Surparcq, né le 1er septembre 1778, Lille

(Saint-Etienne), Nord, baptisé, Lille (Saint-Etienne), o Catherine Suzanne

Duquesne de Surparcq, née le 20 octobre 1779, Lille (Saint-Etienne), Nord,

baptisée le 2 novembre 1779, Lille (Saint Etienne), mariée le 3 février 1801,

Ascq, Nord, avec Jean Baptiste Prosper Moroy, né le 28 juin 1768, Reims, o

Charles Désiré Duquesne de Surparcq, baptisé le 14 novembre 1781, Lille (Saint

Etienne), o Aimé François Duquesne de Surparcq, baptisé le 21 octobre 1782,

Lille (Saint Etienne), Nord, décédé le 13 avril 1840, Hôpital Maritime de Fort

Royal, Ile de la Martinique (peut-être 57 ans), huissier du Conseil Privé,

capitaine de la 1ère Légion du Nord. Caroline Henriette Nathalie Duquesne de

Surparcq, baptisée le 9 novembre 1784, Lille (Saint Etienne), Nord, décédée le

7 janvier 1785, Lille (Saint-Sauveur), (peut-être un mois). Albertine Olympiade

Lucie Duquesne de Surparcq, baptisée le 29 mai 1786, Lille (Saint-Maurice),

mariée le 12 février 1806, Ascq, Nord, avec Benoît Joseph Bucquoy, né le 13

mars 1768, rentier à Taisnières en Thiérache. o Odile Sophie Duquesne de

Surparcq, baptisée en 1788, décédée le 28 avril 1789, Lille (Sainte-Catherine),

(peut-être un an).

de Dorothée-Julie DUROT épouse de François-Joseph LEPERRE,

fondateur de

de Marie-Catherine et Amélie-Félicité DUROT qui épousèrent deux frères : Pierre-François et Jean-Baptiste Beghein d’Aignerue.

de Pierre-Marie-Régis DUROT qui épousa la

fille d’un des plus gros fabricant de toiles peintes des Pays-Bas

catholiques : la gantoise Anne-Barbe CLEMMEN

de Louis-François DUROT qui épousa Marguerite BAYARD, riche propriétaire aux Antilles.

" Se

sentant injustement privilégié et désirant

éviter un procès long et onéreux,

Louis-François cède et accepte de réviser le

testament. Il renonce à de multiples avantages par une

convention avec ses frères et sœurs le 27 juin. Il reste

seul à pouvoir exploiter la manufacture de la rue de l’Arc

et à utiliser la raison sociale « Louis-François

Durot et fils », clause primordiale en terme commercial. La

société est tout de même prolongée

jusqu’au 31 décembre 1780, afin d’établir un

bilan exact des comptes. Louis reste également libre de

reprendre le château de Beaupré à son compte, mais

en laisse finalement la disponibilité à la

communauté. Il renonce également au legs de tous les

meubles de la succession, ainsi qu’à la jouissance de la

Cour des bateliers. " " 1781. Le premier quart échoit à

Régis, les trois autres quarts revenant à

Louis-François et François-Joseph, qui décident de

poursuivre l’association à deux." "Louis-François

Durot est affaibli mais pas abattu. Il reste associé dans un

premier temps à son frère François-Joseph,

conserve la manufacture, ainsi que les 3/4 des toiles formant la

matière première. Il garde également une forte

complicité avec son autre frère Augustin, reconverti

exclusivement dans la blanchisserie et la teinture, et résident

à Beaupré, dont il a racheté le bail."

de Nathalie-Françoise DUROT, dominicaine au couvent de Lille

de Patrice-Joseph DUROT, religieux à l’abbaye de Marchiennes.

Photos Renaud Guibal, Jean Luc Mondanel

Malgré une erreur de jeunesse et

un fils naturel reconnu, Pierre-Marie-Régis est le premier à trouver l’âme

sœur. Le 23 février 1779, il épouse Anne-Barbe CLEMMEN (des barons de PETEGHEM) -

Gand (Saint-Jacques), fille de l’un des plus gros fabricants

de toiles peintes des Pays-Bas catholiques : la gantoise Anne-Barbe Clemmen.

L’homogamie est parfaite, peut-être même trop pour éviter les conflits dus à la

concurrence naturelle entre des entreprises similaires. La manufacture de Josse

Clemmen semble tout de même surpasser celle de Durot.

Régis Durot, lui aussi indienneur. Depuis son

alliance avec Anne-Barbe Clemmen, ce dernier s’est rapproché de sa

belle-famille au point de rompre les liens avec la sienne. Il apparaît

d’ailleurs dans la succession de son père comme le plus virulent à l’égard des

privilèges réservés à son aîné. Son beau-père, Josse Clemmen, est un important

négociant belge, en cheville avec l’Espagne et la France. En 1777, il avait

érigé à Gand une imprimerie de toiles avec le soutien actif du gouvernement

autrichien. Acteur d’un succès fulgurant, il emploie désormais 400 ouvriers et

associe à son entreprise ses sept enfants. Véritable brasseur d’affaires, il

semble surpasser Durot dans la mesure où il arme lui-même ses navires, là où

son homologue français se contente de diversifier ses participations

industrielles.

L’ambition de Josse Clemmen et de son gendre

fait de l’ombre à Durot et Marousse. La rivalité se fait plus pressante du fait

des conflits familiaux. Afin de promouvoir une implantation durable, le

négociant gantois a d’ailleurs largement investi dans l’immobilier lillois.

S’étant rendu propriétaire d’une maison rue Basse, il y installe son gendre, et

finance totalement les infrastructures de la fabrique. Il lui adjoint même l’un

de ses fils, Liévin-Jacques, pour le seconder dans cette vaste entreprise. Tant

et si bien que Pierre-Marie-Régis paie désormais une capitation plus forte que

celle de son frère (80 livres contre 75 pour Louis-François).

La menace se précise fortement peu après.

Prenant prétexte d’un arrêt du Conseil d’État du 10 novembre 1785, intimant à

tous les indienneurs de se faire connaître, Clemmen lance une requête osée au

Magistrat le 13 janvier 1786. Il y

réclame le bénéfice de l’apposition du plomb de la ville sur ses toiles

peintes, ce qui suppose bien sûr un contrôle de la part des autorités. Méfiant,

le procureur-syndic, dont l’amitié envers Arnould-François Durot s’est reportée

sur son fils, consulte Louis-François sur le bien fondé d’une telle demande.

Immédiatement, la fraude saute aux yeux du fabricant : Clemmen tente d’obtenir

une marque française afin de vendre illégalement les toiles colorées dans son

atelier de Gand et importées à Lille en secret.

Tentant de faire vibrer la fibre sociale des

échevins, le gantois envoie une seconde missive dans laquelle il exprime son

désir d’attirer des imprimeurs anglais et hollandais qui favoriseraient l’essor

de ce pan d’industrie au bénéfice de toute la cité ; le refrain est déjà connu…

C’est sans compter sur l’audience de Durot, à qui tous les caciques de la ville

sont liés. Réitérant son désaccord, celui-ci fait échouer la requête le 28

février. Il faut signaler que lui et Régis sont toujours en procès suite à la

liquidation de la succession paternelle, et en particulier à l’attribution du

château de Beaupré. Cet épisode précipite certainement l’établissement d’un

Bureau des Manufactures à Lille le 23 mars 1786. Si Durot se contentait aisément

de l’absence d’un tel organe auparavant, il est désormais un rempart face aux

abus d’une concurrence agressive. Clemmen voit ses rêves de grandeur

momentanément stoppés par ce refus, le soutien des institutions étant toujours

acquis à l’artisan local : Louis-François Durot.

10 avril 1830 Décès - Gand (Rue des Champs N° 167); il habitait en 1802 rue MARJOLAINE, puis dès 1805 la rue des Champs. A son décès ses héritiers vendent les bâtiments de la Manufacture Clemmen, semblant s'y désintéresser.

Il fit partie des 8 Conseillers Communaux de Gand désignés par l'occupant français le 26 Décembre 1795. Il acquiert en 1801 le Braem Kasteel à GENTBRUGGE, qui avait appartenu au XVIIème siècle à Charles TRIEST, frère d'Antoine, évêque de GAND; il agrandira le parc et procédera à diverses modifications du bâtiment. Il est membre de la Société D'Agriculture et de Botanique de Gand.

Retour Thierry-Prouvost-蒂埃里·普罗沃 Pour vous, les princes !-为了您,王子!Manufactures Royales du

Dauphin 皇家海豚工廠

Thierry-Prouvost-蒂埃里·普罗沃 Pour vous, les princes !-为了您,王子!Manufactures Royales du

Dauphin 皇家海豚工廠