du " Parc Historique de Roubaix "

autour du château de Roubaix reconstitué

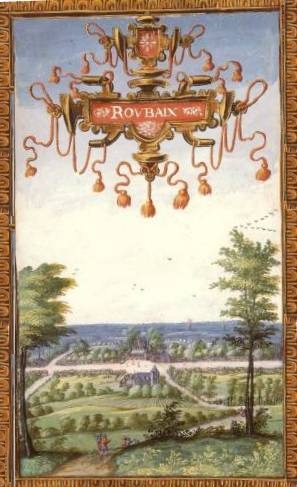

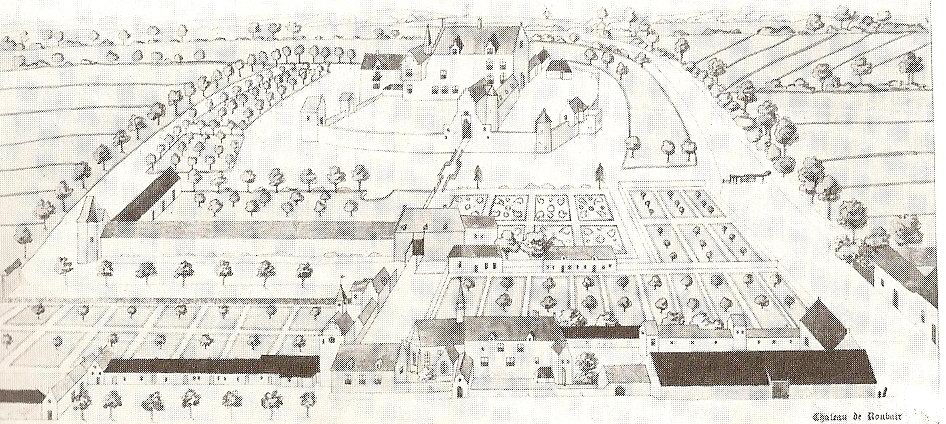

Roubaix dans l’album de Croy,

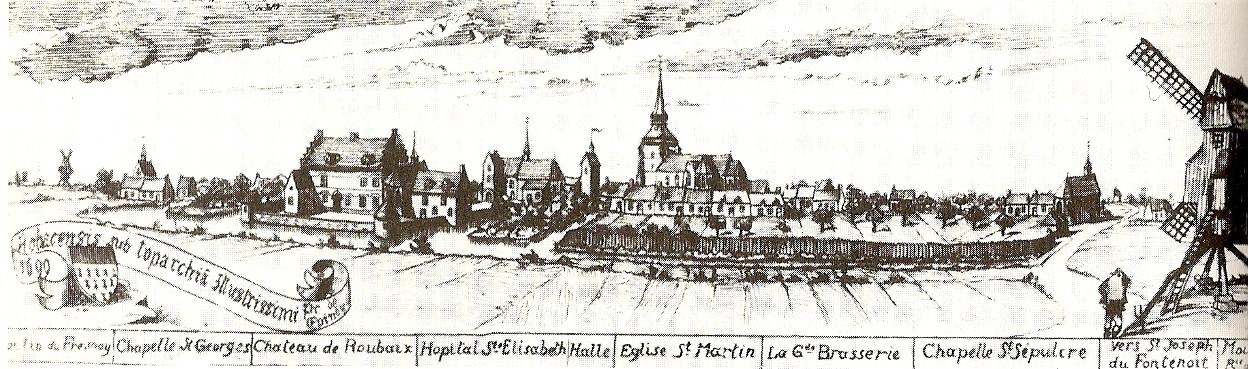

Reconstruction du Château, des jardins, des dépendances, de l'hôpital Sainte Elisabeth et la Halle échevinale.

Roubaix sous l’Ancien Régime,

Le château de Roubaix , construit par Pierre de Roubaix (1415-1498), chambellan du duché de

Bourgogne,

Fils de Jean de Roubaix, un des

seigneurs les plus puissants de l'époque,

Troisième chevalier, de la Toison d’Or après

Philippe le Bon, (Guillaume de Vienne, Regnier Pot puis Jean de Roubaix)

Premier chambellan de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,

fils de Philippe le Bon, deuxième Chef et Souverain de la Maison

de Bourgogne (1433-1477)

Jean Sans Peur, Philippe le Bon, Duc de

Bourgogne, 1° Chef et Souverain de la Maison de Bourgogne (1396-1467)

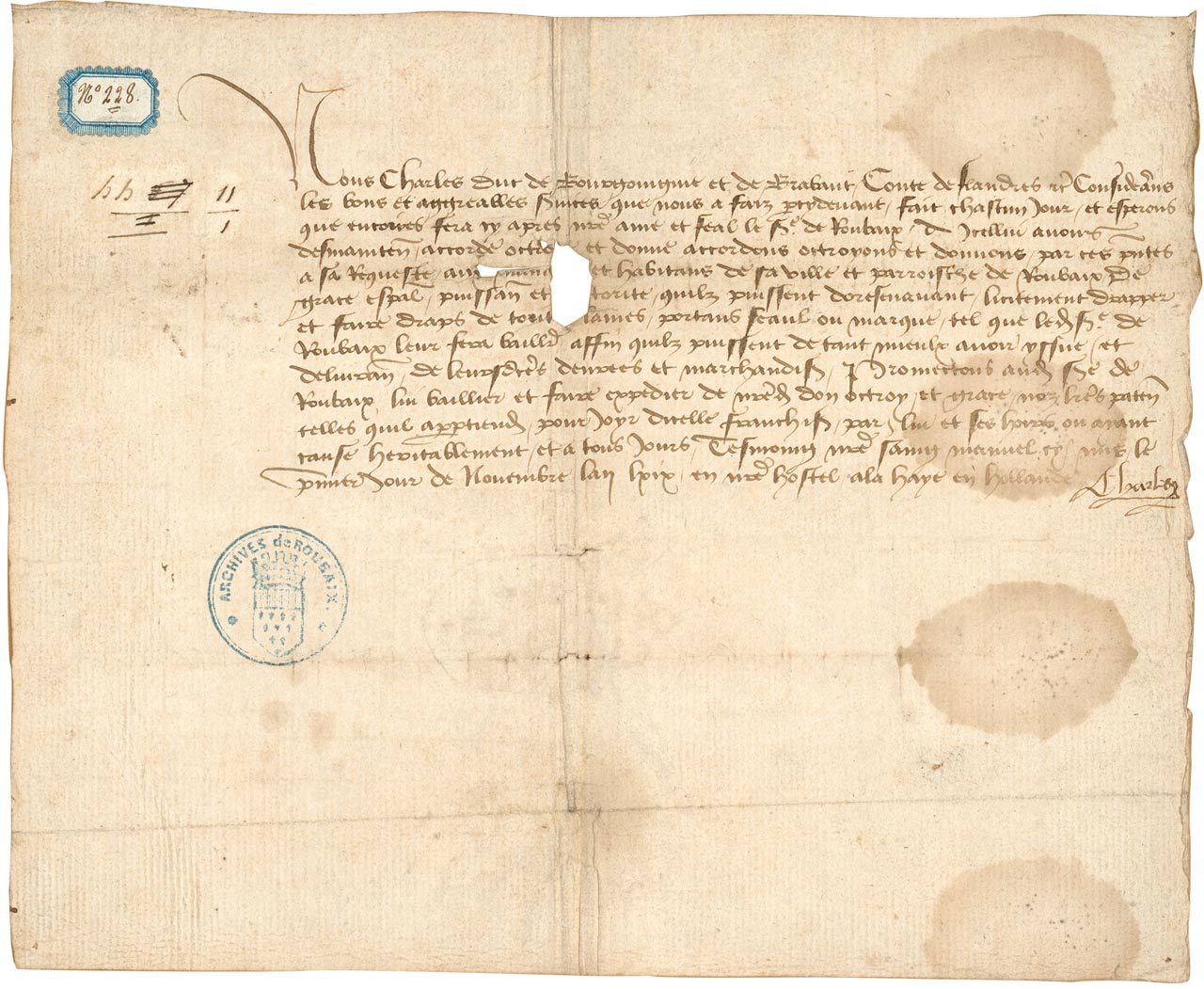

" Dès 7 heures du

matin, le 15 du mois de novembre 1469,

le bailly Jean de Langlée, les échevins

Jean de Buisnes et Jean Prouvost, dit des Huçons,

les

deux lieutenants Jean Fournier et Guillaume Agache, se rendirent au château de Roubaix construit par Pierre de Roubaix (1415-1498),

premier chambellan de Charles, duc

de Bourgogne, pour lui témoigner

la reconnaissance de ses sujets

pour avoir obtenu la charte

de Roubaix qui donnait à la ville le droit de faire draps de toute laine.

"

(Histoire

de Roubaix, Trénard)

Reconnaissance de ses sujets

pour avoir obtenu la charte de Roubaix qui donnait à la ville le

droit de faire draps de toute laine. "

(Histoire de Roubaix, Trénard)

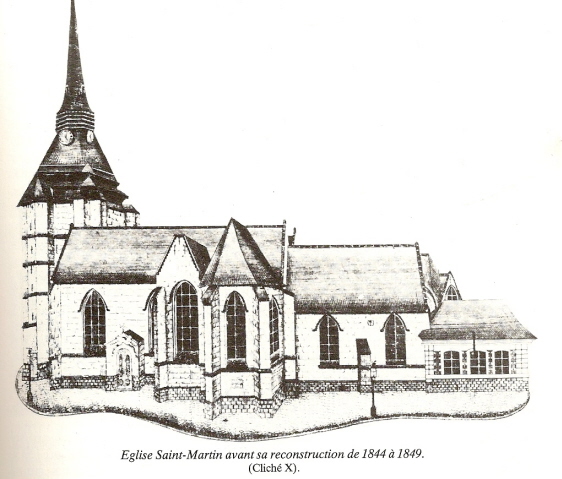

L’église

Saint Martin de Roubaix agrandie en 1844-1849

La halle échevinale de Roubaix

L'institution de l'échevinage constitue en quelque sorte

un pacte entre le seigneur et le peuple et une étape d'affranchissement de la

commune. Les prérogatives du seigneur étaient conservées, mais l'exercice en

était régi par des règlements qui ne laissaient plus rien à l'arbitraire. Au

point de vue administratif, le bailli était le principal agent du seigneur et

le représentant de sa personne et de ses droits. Il avait aussi la mission de

protéger les habitants contre l'oppression voisine ou étrangère. Un ou deux

lieutenants lui étaient adjoints. Le bailli (ou son lieutenant) devait résider

dans la commune. Les échevins étaient les délégués directs du seigneur au point

de vue judiciaire et municipal, et quasi les défenseurs naturels des intérêts

des habitants. Tenant leurs pouvoirs de l'autorité seigneuriale, bailli,

lieutenant ou échevins étaient toujours recrutés parmi les familles notables du

lieu. Un greffier leur était adjoint, chargé des affaires de la communauté. C’était

généralement l'un des notaires du lieu. L’ensemble de ces fonctionnaires

constituait ce qu'on appelait le " magistrat ", en même temps cour

de justice et corps administratif (d'après Leuridan " Institutions communales ". Quoique le mandat des échevins fût soumis à

renouvellement chaque année (à la Saint-Rémi), ils étaient le plus souvent, de

fait, maintenus très longtemps en fonction; cette stabilité n'était pas l'un

des moindres avantages du système. Lorsqu’une question importante entrait en

discussion, les habitants étaient appelés à exprimer leur avis en une espèce de

referendum.

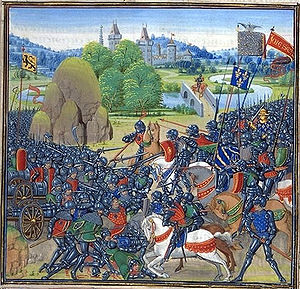

Le peintre Jan van

Eyck peintre des ducs, La toison d’Or de

Jean de Roubaix, Jean de Roubaix, la bataille de Nikopolis, autoportrait de van

Eyck

Jean V de Roubaix (ca 1369 – 1449) (ou

Jehan de Roubaix),

Chevalier de l’ordre de la Toison d’Or

en 1430 était seigneur de Roubaix. Seigneur de Roubaix et de Herzele, de

Longueval, du Broeucq et de Fontenoy

Il portait, comme tous les seigneurs de Roubaix, d’hermine au chef de

gueules. Un Jean de Roubaix est également tué à la bataille de Nicopolis en

1396.Jean fit parler de lui, pour la première fois, lors de la bataille de

Roosebecke (sur la commune actuelle de Westrozebeke, 27 novembre 1382). Il

combattit les Sarrasins à Carthage, visita les Lieux Saints en Palestine. Ses

nombreux succès firent de lui un des seigneurs les plus puissants de l’époque,

tant financièrement que par l’influence dont il jouissait auprès des Ducs de

Bourgogne. Il fut le premier chambellan du duché de Bourgogne sous Jean sans

Peur et conserva son poste à la mort de celui-ci au profit de son fils,

Philippe III de Bourgogne dit Philippe le Bon. C’est donc tout naturellement

que ce dernier l’envoya au Portugal en 1428, afin de négocier le mariage du duc

avec Isabelle de Portugal. Dans l’ambassade, on retrouvait un membre illustre,

Jan Van Eyck qui était, à l’époque, le peintre du duc. Le mariage eut lieu à

Bruges, le 10 janvier 1430. Lors des fastes, le duc créa l’Ordre de la Toison d’Or,

les premiers chevaliers furent (dans l’ordre) Philippe le Bon, Guillaume de

Vienne, Regnier Pot et Jean de Roubaix. Jean meurt en 1449 ; son fils,

Pierre de Roubaix, lui succède comme chambellan du duché de Bourgogne.

Pierre de Roubaix (1415-1498)

est

né à Herzelles (près de Bruxelles)

le premier août 1415. Il décède à Roubaix le

7 juin 1498 et est inhumé en l’église

paroissiale Saint Martin, dans la chapelle

« Sainte-Croix ». Il

succède le 7 juin 1449 à son père, Jean V de

Roubaix. Il a trente quatre ans.

Très jeune, il avait épousé Marguerite de

Ghistelle, dame du Broeucq et de

Wasquehal, héritière de l’une des plus nobles et

des plus anciennes maisons de

Flandres. Il fit passer la ville d’une petite localité

à une des villes les

plus prospères de la région, notamment en obtenant le 1er octobre

1469 une charte de l’État bourguignon lui garantissant un privilège d’exercer

le commerce et la manufacture. Il accumula par ce biais une considérable

fortune. Pierre de Roubaix fut aussi un

grand voyageur, qui se rendit à Rome, à Jérusalem, alla combattre les infidèles

à Carthage etc. À sa mort, il n’avait qu’une fille, Isabeau de Roubaix qui

fonda l’hôpital Sainte-Élisabeth en 1488 pour y accueillir 12 femmes pauvres,

soignées par les religieuses de l’ordre de Saint-Augustin jusqu’à la

Révolution qui lui succéda.

Après lui, la branche masculine ainée de la famille « de Roubaix » s’éteint et la domination du fief passe, par le mariage d’Isabeau avec Jacques de Luxembourg, par le mariage de leur fille ainée Isabelle de Luxembourg à Jean III de Melun à la famille de Melun. La descendante de Jean III, Jeanne de Melun portait le titre de Marquise transmit à la maison de Ligne par son mariage avec Lamoral Ier de Ligne, premier prince de Ligne, et actuellement la famille Meurillon

L’église Saint Martin de Roubaix :

Tombeau de François de Luxembourg 1472, vierge à l’enfant, retable, Vierges à

l’enfant.

Face au pouvoir laïc symbolisé par l’Hôtel

de Ville, la tour de l’église Saint-Martin est le témoin architectural le plus

ancien de la Ville de Roubaix. Située au centre de la ville, elle a vu se

développer autour d’elle le bourg puis la ville que nous connaissons. L’origine

de l’église pourrait remonter au 9ème siècle (vers 881-887). Elle se développe

peu à peu du 12ème au 15ème siècle. De 1468 à 1521 :

l’église est reconstruite à l’exception du chœur. Elle voit l’édification de sa

tour de 1511 à 1571. En 1684, cette dernière est la seule rescapée d’un

important incendie qui dévaste une grande partie de la ville. En 1848, l’église

est totalement remaniée par la surélévation du chœur, et l’adjonction de deux

nouvelles nefs de part et d’autre de ce chœur, ce qui fait de l’Église

Saint-Martin, l’un des premiers édifices néo-gothiques dont le décor intérieur

est dominé par le splendide retable de Saint-Jean Baptiste, joyaux de l »art

religieux.

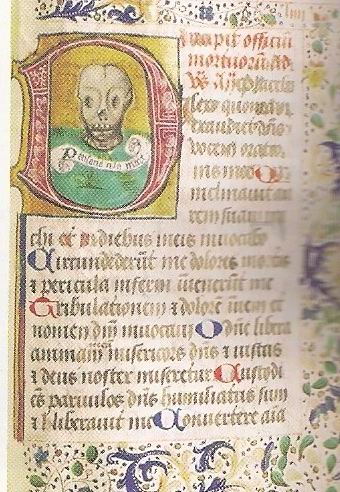

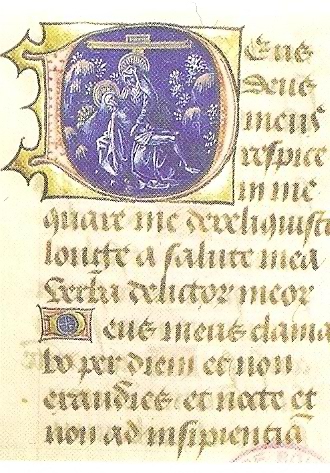

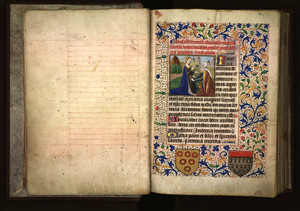

Heures à l’usage des filles de St Augustin XVI°, Heures d’Isabeau de Roubaix vers 1460, Oraisons de St Augustin

Retour