Quelques réflexions sur les demeures

du boulevard de Paris à Roubaix

selon l’annuaire des grandes familles de 1912

En vue d'une reconstitution 3 D

Etat architectural avant massacre du boulevard

L’extrémité du parc Barbieux

Cartes postales de cette page essentiellement réunies par Philippe Cavril que nous remerçions

Hôtel encore existant d' Eugène Motte, avenue Le Nôtre sur le parc Barbieux à Roubaix ; à coté existait le pendant appartenant aux Lefebvre.

Dans ces deux images, on devine au fond l’hotel Ernest Roussel-Masurel du 139,

boulevard de Paris

La Porte monumentale pendant l’Exposition Internationale de

Roubaix en 1911

grandes familles du Nord ; grandes familles des

Flandres ; grandes familles des hauts de France

|

Eugène |

MOTTE VANOUTRYVE |

16 |

|

Francois |

ROUSSEL-LELARGE |

35 |

|

Jean Baptiste |

CAVROIS-MAHIEU |

39 |

|

Edouard |

D'HALLUIN-FRANCOIS |

41 |

|

Jules |

MASUREL DUTILLEUL |

43 |

|

Mme Charles |

DROULERS PROUVOST |

44 |

|

Clément |

DAZIN-MULLIEZ |

46 |

|

Edouard |

RASSON-DUCHANGE |

47 |

|

Edmond |

PROUVOST ELOY |

48 |

|

Albert |

PROUVOST DEVEMY |

50 |

|

Leon |

WIBAUX FERLIE |

51 |

|

Jean |

CAVROIS-LAGACHE |

54 |

|

Jules |

GRIMONPREZ-DELCOURT |

61 |

|

Victor |

DAZIN-DUVILLIER |

62 |

|

Ed |

MOTTE LAGACHE |

64 |

|

Paul |

REQUILLART-DUTHOIT |

66 |

|

Florentin |

ELOY DUVILLIER |

67 |

|

Paul |

VERNIER-VALENTIN |

68 |

|

Jean |

BOSSUT-SCREPEL |

69 |

|

Paul |

DELANNOY-JONVILLE |

71 |

|

Amédée |

PROUVOST LORTHIOIS |

73 |

|

Louis |

LECLERCQ HUET |

74 |

|

Clément |

DAZIN-ELOY |

76 |

|

Carlos |

MASUREL LECLERCQ |

78 |

|

LENGLART PROUVOST |

80 |

|

|

Paul |

MOTTE VOREUX |

82 |

|

Théodore |

HANNART LECLERCQ |

86 |

|

Fernand |

HANNART MOTTE |

86 |

|

Mme Paul |

LAMBIN GLORIEUX |

88 |

|

Albert |

GLORIEUX |

94 |

|

Leon |

VOREUX HUC |

96 |

|

Eugène |

WATTEL ERNOULT |

102 |

|

Fernand |

MOTTE BALAY |

108 |

|

Amédée |

PROUVOST BENAT |

113 |

|

Georges |

MASUREL LECLERCQ |

114 |

|

Edouard |

PROUVOST FAUCHILLE |

121 |

|

César |

GAYDEL-SCREPEL |

125 |

|

Albert |

HEYNDRICKX BOSSUT |

127 |

|

Amédée |

DUCHANGE-RASSON |

131 |

|

Paul |

ELOY VINCHON |

133 |

|

Emile |

ELOY LECOMTE |

135 |

|

Ernest |

ROUSSEL MASUREL |

139 |

La perspective du

boulevard de Paris

Coté impair ( sur la droite de cette vue d'avion, la

première demeure du 139 puis le 137 etc

|

Edouard |

PROUVOST FAUCHILLE |

121 |

|

César |

GAYDEL-SCREPEL |

125 |

|

Albert |

HEYNDRICKX BOSSUT |

127 |

|

Amédée |

DUCHANGE-RASSON |

131 |

|

Paul |

ELOY VINCHON |

133 |

|

Emile |

ELOY LECOMTE |

135 |

|

Ernest |

ROUSSEL MASUREL |

139 |

Le 139, boulevard de Paris

aux Ernest Roussel-Masurel

Ernest Paul ROUSSEL

(°22/02/1857 Roubaix - ) est fils de François ROUSSEL

(1819-1903) et de Florine DESTOMBES (1826-1857). Il épousa Camille Cécile MASUREL

(° 08/06/1860 Roubaix- ), fille Charles MASUREL (1834-1890) et de

Cécile SCREPEL (1835-1883). Camille

est petite

fille de Louis SCREPEL et Cécile FLORIN dont voici les portraits

par Victor Mottez, élève d'Ingres. Ils se sont

mariés à Roubaix le 20/07/1882

et semblent ne pas avoir eu d'enfant.

Camille est soeur de

Carlos (1857-1861), né de Georges (1858- ) x Elise LECLERCQ (ceux du 114, boulevard de Paris) ( fille

de Louis et Adèle MULLIEZ), et de Carlos (1862- ) fabricant de tissus x

Adéle LECLERCQ (fille de Louis et Adèle MULLIEZ).

Le 139 vu de l’autre

coté.

Nous sommes vers les 133, 131 etc face à l'hôtel Masurel-Leclercq du 114 dont on voit le commun encore existant sur le boulevard.

|

Paul |

ELOY VINCHON |

133 |

|

Amédée |

DUCHANGE-RASSON |

131 |

|

Albert |

HEYNDRICKX BOSSUT |

127 |

|

César |

GAYDEL-SCREPEL |

125 |

Vue depuis le coté pair, à gauche vers le numéro 139.

Le 114, boulevard de Paris, chez Georges Masurel-Leclercq

Dans les années 1890, alors que le boulevard de Paris connaît

relativement peu de constructions, l’industriel Georges Charles

Masurel-Leclercq fait construire un hôtel particulier sur un terrain allant de

la rue Vauban au boulevard de Cambrai. L’hôtel a sans doute connu les bâtiments

de la ferme Lepers qui se trouvait jusque vers 1893 de l’autre côté du

boulevard. Ceux-ci seront expropriés et démolis peu après.

Georges Charles

Masurel-Leclercq, né à Tourcoing en 1858, est marié avec Élise Adèle Leclercq.

Il a repris l’usine Cordonnier rue de Mouvaux. Il va habiter la propriété avec

ses cinq enfants, ce qui va contribuer à remplir ce grand bâtiment.

Celui-ci est bâti à l’angle d’un vaste parc . Un autre bâtiment bas fait partie de l’ensemble ; il fait l’angle de la rue Vauban et du boulevard de Paris et son architecture est identique à celle du Château principal avec ses lucarnes de combles. Il est dévolu aux communs et à la conciergerie. Ce bâtiment existe encore aujourd’hui.

A la suite du 114, ( le petit commun existe encore ...), les autres numéros :

|

Leon |

VOREUX HUC |

96 |

|

Eugène |

WATTEL ERNOULT |

102 |

|

Fernand |

MOTTE BALAY |

108 |

Rang de maison demeuré intact: du 52 au 88, boulevard de Paris, avec au 64, l'hôtel Motte-Lagache; à droite, du 88 vers le 52.

Voici le 88, toujours présent, qui appartenait en 1912 aux Lambin-Glorieux ; et, en perspective, les numéros dégressifs ;

Fernand HANNART MOTTE 86

Théodore HANNART LECLERCQ 86

Paul MOTTE VOREUX 82

LENGLART PROUVOST 80

Carlos MASUREL LECLERCQ 78

Clément DAZIN-ELOY 76

Louis LECLERCQ HUET 74

Paul VERNIER-VALENTIN 68

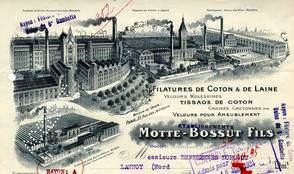

70: Henri (5) François Prouvost 1885-1962

marié le 30 juin 1908 à Roubaix avec Marguerite Léonie Motte 1887-1966, de la famille bien connue, arrière petite-fille de Louis Motte-Bossut,

fondateur de la filature monstre à Roubaix. Ils n’eurent pas de descendants.

L’usine-Monstre Motte à

Roubaix.

Au cimetière de Roubaix

Paul REQUILLART-DUTHOIT 66

Marié le 6 août 1884, Roubaix (59, Nord), avec Léonie Lagache, née le 3 septembre 1863, Roubaix (59, Nord), décédée le 8 juillet 1951, Roubaix (59, Nord) (à l'âge de 87 ans),

Un de leur fils Edouard Motte, né le 1er mars 1889, Roubaix, décédé le 20 novembre 1973, Roubaix (à l'âge de 84 ans) marié le 10 juin 1913 avec Marie Lepoutre, née le 10 novembre 1893, Roubaix, décédée..

En face de l'hôtel Motte-Lagache ( dont on voit la poterne drooite sur la photo de gauche).

Victor DAZIN-DUVILLIER 62

Le 62, boulevard de Paris, « habitation de Victor DAZIN-DUVILLIER ; les 58, 60 et 62 sont certainement l’œuvre du même architecte et forment un ensemble architectural intéressant avec 2 tours et 2 ailes : le 62 aile gauche, le 58 aile droite droite et le 60 au milieu ; le 58 et le 60 ont chacun une tour avec une porte cochère ; je ne sais pas pour l’instant qui habitait le 58, mais pour le 60 c’est Alfred et Hortense VOREUX-RAMMAERT ; Hortense est la sœur d’Henri RAMMAERT-JEU, négociant à Roubaix, dont l’hôtel particulier se trouvait au 23 Grand-Place (porte cochère), derrière et au dessus de ses magasins du 22 Grand-Place (on accédait au perron derrière après 2 portes cochères et avant les écuries et remises de voitures et calèche) ; Alfred VOREUX, négociant à Roubaix, était le neveu de Louis VOREUX-DESTAILLEURS dont la famille se trouve dans l’Annuaire des Familles de 1914 et était donc le cousin germain de Léon VOREUX-HUC (98, bd de Paris), lui-même père de Mme René MOTTE-VOREUX et de Mme Paul MOTTE-VOREUX (82, boulevard de Paris).

L’annuaire de 1914 (3ième édition) m’avait été prêté; on y trouve la famille RAMMAERT-JEU (dans l’édition de 1927, on trouve la famille Joseph RAMMAERT-VANNESTE avec ses 2 branches RAMMAERT-JEU et VOREUX-RAMMAERT ; aucun des 2 enfants, Alfred VOREUX-CAU et Laure CAU-VOREUX ne reprendra la maison du 60 bd de Paris (Alfred VOREUX fils construisit un hôtel particulier 47 avenue de Flandres à Croix, ex 7 bd Carnot, face à la Clinique du Parc qui vient d’être démolie ; il avaient un grand Parc, avec pièce d’eau, plus important que ce que l’on pouvait avoir Bd de Paris et sur lequel a été construit un grand ensemble d’appartements SIMNOR – Edmond CAU-VOREUX construisit un bel hôtel particulier 38 avenue Gustave Delory (ex avenue des Villas où se trouvait au 17 l’hôtel particulier d’Emile LOUCHEUR-RAMMAERT, mon grand-oncle). » Philippe Rammaert-Mignot

Jean CAVROIS-LAGACHE 54

A droite, le 121,

chez Edouard Prouvost-Desurmont; à gauche le 88.

Chez Amédée-Charles et Marie Prouvost, 113, boulevard de

Paris à Roubaix

« Cette grande maison blanche fut

l’enchantement de mon enfance et je crois bien

de celle de tous mes cousins. J'en conservé un inoubliable souvenir un

peu assombri par le fait que je reçus en 1942 la procuration des héritiers pour

signer I’acte de vente de cette maison pour un prix qui, selon moi,

représentait à peine le double de ce qu'elle avait couté à construire en 1895.

II est intéressant de noter qu'en même temps que grand-père construisit ce qui

était un peu un palais, ses frères Albert et Edouard construisaient sur le même

boulevard de Paris des maisons aussi prestigieuses, ce qui donne une idée assez

précise et flatteuse de l’industrie du peignage à cette époque. L'architecte

fut M. Liagre, ami de grand-père. »

« Une description du 113, boulevard

de Paris serait incomplète si je n'évoquais pas le jardin et les écuries. Le

jardin était de dimension relativement modeste, mais il bénéficiait du

voisinage immédiat de I’avenue conduisant du boulevard de Paris au château

Bossu puis Cavrois. Cela facilitait les communications avec la maison de mes

parents et celle d'Edouard Prouvost. A la fin du siècle dernier, toute grande

maison bourgeoise comportait des écuries, mais nous n'y vîmes jamais ni

chevaux, ni voitures. Par contre nos grands-parents, sans doute émus du

traitement que leurs petits-enfants faisaient subir à leur mobilier, nous réservèrent

ces écuries comme terrain de jeux sous le nom de « Hurlerie ». Les chevaux

avalent été remplacés par les autos que grand-père avait très vite adoptées.

Les marques en avaient été successivement Mors et La Buire. Si les modèles se

succédaient, le chauffeur était toujours fidèle au poste. II se nommait

François Depléchin, astiquait à merveille les cuivres des phares. II conduisait

fort rapidement; je me souviens d'une remarque de Mimi Auger, disant que

François conduisait comme un fou et faisait notamment la route de Lille en 9

minutes. Je crois qu'i1 est difficile actuellement, en raison des feux rouges,

d'égaler le record. François jouissait d'un grand prestige auprès de mon frère

Xavier et de Claude Lesaffre, dont il évoquait le souvenir pour moi, 30 ans

après avoir quitte le service de mes grands-parents.

Apres la guerre de 1914, la grande

maison blanche du boulevard ne retrouva jamais plus le même éclat qu'aux années

d'avant-guerre. Nos grands-parents y étaient seuls, une moitié au moins de leurs

descendants n'était pas revenue dans le Nord après la guerre, et le ménage

Auger les attirait tout particulièrement dans la capitale. ils avalent par

ailleurs acquis à Mandelieu, vers 1920, une propriété où ils recevaient leurs

petits-enfants avec grande générosité.

«

Face à la porte d'entrée, s'élevait une sorte de

coupole destinée à mettre a I’ abri de la pluie les

équipages et leurs

passagers. Cette coupole avait reçu en famille le nom de «

pâté chaud ».

L'oncle Amédée, jeune, espiègle et taquin, avait

peu après sa construction

envoyé un télégramme à l’architecte

pour lui annoncer que le « pâté chaud»

s'était écroulé, ce qui ne s'était produit

que dans son imagination. » « La

porte une fois franchie, il fallait monter quelques marches pour

accéder à un

spacieux vestibule, la première pièce sur la droite

était le bureau de

grand-mère dont le principal ornement était un bureau

à cylindre qui avait été

celui de son père, dont le portrait se trouvait accroché

au mur. Le bureau a

été acquis, sauf erreur, par J. Lesaffre. Dans cette

même pièce se trouvait un

tableau de Martin, peintre ordinaire du Roi, représentant Mme de

Maintenon et

les filles naturelles de Louis XIV. Ce n'est pas grand-mère qui

m'expliqua le

sujet du tableau, car je n'y aurais rien compris ; le tableau est

actuellement

dans mon salon.

La pièce voisine était la bibliothèque, dont à l’occasion de quelques rangements nous

recueillîmes, mon frère Jules et moi, quelques épaves qui charmèrent notre

enfance. Dans I’ une des armoires se trouvaient de merveilleux cigares de

Havane, Henry Clay, que grand-père offrait généreusement a ses petits-fils

soldats, et qui, fumés le lendemain, en acquirent une certaine célébrité à la

caserne du 41me d'Artillerie a Douai.

Les deux pièces voisines étaient deux très beaux

salons, l’un donnant sur le boulevard, l’autre le salon blanc donnant sur le

jardin. Le premier salon comportait une cheminée de marbre surmontée d'un grand

portrait en pied de la princesse de Conti, fille naturelle de Louis XIV, c'est

du moins l’explication que m'en donna grand-père en 1927 peu avant sa mort, et

cette fois, je compris. Ce très beau tableau de C. Van Loo est actuellement

chez ma sœur Jeannette. Ce qui peut donner une idée de la dimension de ce

salon, c'est que deux pianos à queue étalent à I’aise. Je conserve un souvenir

enchanté du jeu de grand’mère et de l’ oncle H. Dubois. C'est en l’écoutant que

je connus, enfant, les noms de Debussy, Granados et Albéniz. Des tableaux,

naturellement, ornaient les murs. Je me souviens notamment du portrait de son

grand-père, le général Morvan, qui me faisait grande impression et qui le fit

aussi sur mon plus jeune fils qui, encore enfant, me poussa à I’ acquisition

dans la succession de ma mère.

Le salon blanc, ainsi nommé en raison des meubles et

de la cheminée de marbre blanc, avait ses murs ornés de tableaux de Guardi et

de portraits du XVIIIème siècle anglais, la seule grande époque, selon moi, de

la peinture anglaise.

Donnant encore sur le jardin, une grande salle à

manger; la cheminée était supportée par des sortes de grands géants barbus a I’

échelle réduite, mais à la forte musculature et dont nous allions volontiers

chatouiller le nombril. A gauche de la cheminée, un tableau de J. Weiss, ami de

grand-père, auquel, sur sa demande, j'allais rendre visite dans sa propriété

prés du merveilleux parc du Duc de Norfolk et qui m'a dit que quand il avait

des cauchemars, il pensait qu'il allait vendre du tissu a Bradford et

Manchester, ce qui n'était guère encourageant pour le jeune fabricant que

j'étais alors. A droite de la cheminée, des tableaux de Troyon ; je me souviens

d'une conversation de grand-père avec I’ historien Franz Funk Brentano qui

avait des tableaux presque identiques. Tous deux étalent d'accord pour dire que

leurs tableaux étaient bien du Maître et que le Louvre en possédait seulement

des copies. Face a la cheminée, seule concession a la peinture moderne, deux

tableaux d'H. Martin dont un au moins se trouve chez les Auger à Ville-d'Avray.

Dans cette salle à manger étaient servis des repas savoureux, dus au talent

notamment de Zélie. » « Parfois les repas de famille étaient bien un peu solennels pour la jeunesse en bout de

table, surtout quand Mgr Laugier, directeur de I'Oeuvre d'Orient, aux yeux de

charbon et à la barbe fleure, appelait grand-père d'une voix de basse « M. Le

Président ». II n'y avait qu'une ressource pour détendre I’ atmosphère en cette

occasion : pousser hypocritement un jeune cousin Dubois à quelque espièglerie.

»

A gauche de l’escalier d'entrée se trouvaient le

vestiaire et I’ escalier de service aux larges dimensions. Je conserve souvenir

surtout de l’odeur de ce vestiaire due, je crois, à I’ essence des boiseries

qui le décoraient, du merisier peut-être. Un escalier d'honneur de larges

dimensions conduisait au premier étage. Les marches en étalent surmontées par

un immense tableau, actuellement chez moi, représentant une apparition de la

Sainte Vierge à Sainte Catherine de Sienne semble-t-il, par Alonzo Cano. Ce tableau

avait été acquis par nos grands-parents, encore jeune ménage, et occupait du

plancher au plafond la hauteur d'une chambre de leur maison, rue Neuve. Le

premier étage comportait un vaste vestibule dont la pièce maitresse et le

centre était l’oratoire. Parfois, un prêtre ami y disait la messe et presque

tous les ans la messe de minuit y était célébrée a Noël par un de mes anciens

professeurs qui avait, selon certains, la mauvaise habitude de dire

consécutivement les trois messes de Noel. C'était un peu trop pour la piété des

fidèles qui s'égaillaient, ou pour Marcel Segard qui sommeillait malgré les

chants de Noël qui émanaient du rez-de-chaussée. L'oncle Henry Dubois essayait

de tirer le meilleur parti d'un orgue un peu délabré, en accompagnant la voix

d'or de tante Marthe.

En dehors des chambres le premier étage comportait, à

droite, le bureau de grand-père, dont le principal ornement était de petits

Corot d'Italie. Au second étage, dans deux pièces et un vestibule était logée,

assez au large, la galerie de tableaux qui fut aussi I’ enchantement de notre

enfance. Pour ceux de mes cousins qui ont conserve le catalogue illustre de la

vente effectuée le 22 octobre 1927 à Amsterdam,

Le plus haut prix semble avoir été donné pour le

numéro 413, Maître de Bruges : Portrait d'une dame âgée.

J'ai toujours eu beaucoup d'amitié pour le numéro 426

dont on disait en famille qu'il était le portrait de

Montaigne et dont on m'invitait à compter les cheveux. J'ai conserve un très

bon souvenir pour la profondeur et la transparence de ses bleus, du numéro 459,

école de Y. Patiner et ai toujours beaucoup d'attention pour les tableaux de ce

peintre.

Dans une armoire ancienne était conserve le tableau le

plus précieux, sentimentalement du moins, de toute la galerie. Cette

crucifixion, attribuée à Van Der Weyden, ne fut pas mise en vente à Amsterdam.

Grand-mère y attachait beaucoup de prix car I’ oncle Amédée avait demandé que

ce tableau fut apporté dans sa chambre pendant son agonie. Mis en vente après

la mort de grand-mère à l'hôtel Drouot, il fut I’ objet d'une compétition entre

tante Thérèse et moi-même agissant pour le compte de ma mère. J'ignorais du

reste cette compétition, qui ne me fut connue qu'au moment ou ma chère tante,

qui était ma voisine, se vit attribuer le tableau par le commissaire-priseur

auquel elle avait donne ses instructions. J'avais cherché sans succès à

retrouver la trace des tableaux dispersés a Amsterdam, je n'ai retrouvé la

trace que d'un seul, le numéro 422, un Jugement de Paris, mais il était trop

tard pour I’ acquérir. II est resté à Amsterdam; je I’ ai retrouve une première

fois au Rijksmuseum auquel il avait été légué par Sir Henry Deterdinf,

directeur de la Royal Butch. J'ai retrouvé ce petit tableau, dont les chastes

nudités étalent voilées à nos yeux d'enfants, quelques années plus tard sous le

numéro 840 dans le plus beau musée du monde a mon goût, le Mauritshuis à La

Haye, sous le numéro 846.

Un vestibule servait de passage entre les deux pièces

de la galerie de tableaux. C'est là que se trouvait le « Jugement de Paris »

que je viens d'évoquer. Le cardinal Charost, premier évêque de Lille et, tous

les ans, invité de nos grands-parents, appréciait fort le tableau. Des colonnes

en bois sculpté, une tête de vieille femme que grand-père attribuait à Rubens,

les anges musiciens dans le style de Memling dont grand-père disait qu'ils

avaient inspiré J.-S. Bach, sont les œuvres les plus saillantes dont je me

souvienne dans cette pièce. La grande pièce voisine donnant sur le boulevard,

était consacrée à la peinture généralement Française des XVII° et XVIII°

siècles. Les tableaux n'avaient pas le même prestige que ceux de la galerie

voisine. »

Chez Edouard Prouvost, 121, boulevard de Paris à Roubaix

II est intéressant de noter qu'en même temps que grand-père construisit ce qui était un peu un palais, ses frères Albert et Edouard construisaient sur le même boulevard de Paris des maisons aussi prestigieuses, ce qui donne une idée assez précise et flatteuse de l’industrie du peignage à cette époque. L'architecte fut M. Liagre, ami de grand-père. »

A l'angle du boulevard et de la demeure d'Edouard Prouvost, l'avenue Bossut menant au château Bossut.

« En 1888, mes parents entreprirent

la construction, sur le plan d'un architecte ami d'enfance de mon père, Achille

Liagre, d'une grande maison à l'angle du Boulevard de Paris et de la rue

Charles-Quint orientée au Midi et dont toutes les pièces étaient très agréables

à habiter. Les enfants furent particulièrement bien installés : un vaste

rez-de-chaussée de plain-pied avec le jardin leur était réservé. Les salons et

la salle à manger étaient au premier étage, les chambres au second.

En 1889, ce fut l'inauguration de la nouvelle demeure dans laquelle

parents et enfants allaient vivre 25 années d'un grand bonheur.

Nos parents menaient une existence mouvementée de jeune ménage: nombreux

voyages a Paris, mondanités très astreignantes : tous les soirs un diner,

à l'exception du vendredi, jour

d'abstinence et du dimanche consacré traditionnellement à la famille. Un

dimanche sur deux était réservé au Vert-Bois, l'autre au déjeuner et au diner

de la famille Prouvost chez la bonne-maman, rue Pellart.

Vous pouvez vous en rendre compte en feuilletant l'album de famille, ma

mère était une jeune femme d'une resplendissante beauté, mon père avait très

grande allure; tous deux attiraient l'admiration et l'amitié par leur

bienveillance et leurs gouts raffinés. Les réceptions, 50 Boulevard de Paris

étaient brillantes, la table réputée.

Mes

parents consacraient dans leurs voyages à Paris une large place

au

théâtre et spécialement à la Comédie

Française. L'un et l'autre très lettrés,

ils étaient spécialement assidus aux

représentations des classiques.

Connaissant à fond le répertoire, ils n'allaient pas au

Français entendre le

Cid Phèdre ou Bérénice, mais applaudir

les acteurs qui en étaient les grands interprètes. A cette époque Rachel avait

termine sa triomphale carrière, mais Sarah Bernhardt, Bartet, Mounet-Sully, les

Coquelin étaient au zénith de leur gloire éphémère. Le théâtre du boulevard

avait aussi de très belles troupes : les noms les plus appréciés étaient ceux

de Réjane et Jeanne Granier, Brasseur, Baron, Guy, Lavallière aux Variétés.

Le 50, Boulevard de Paris comportait au dernier étage un immense grenier

inutilisé. Dans leur passion du Théâtre, mes parents eurent l'idée d'y

construire une petite scène et d'y jouer la comédie entre amateurs. Naquit donc

vers 1892 ce qu'on nomma par la suite « le Théâtre Albert ».

Pour l'inauguration du grenier-théâtre, des acteurs de Paris furent

engagés, notamment Prince qui devait acquérir une grande notoriété de

fantaisiste, les sœurs Mante, danseuses étoiles de l'Opéra. Les décors étaient

charmants, la soirée fut sensationnelle.

A partir de cette date, chaque année mes parents s'ingéniaient à découvrir

une bonne pièce nouvelle en un acte et s'attaquaient en trois actes aux pièces

à succès du moment, le théâtre de Scribe, Augier ou Labiche. Les amateurs de

notre région y furent étonnants de brio. Parmi eux, outre mes parents qui

jouaient chaque année, les plus fêtés furent la belle Madame Félix Ternynck et

son mari, Albert Masurel, René Wibaux. Mes parents prirent tellement au sérieux

leur rôle d'acteurs improvises qu'ils demandèrent des conseils a deux célèbres

Sociétaires de la Comédie Française, Le

Bargy et Georges Berr, afin de perfectionner leur technique forcement

sommaire.

Plus tard, entre 1900 et 1910, de nouveaux jeunes premiers accédèrent aux

planches du théâtre Albert.

Trois de mes cousins germains y furent particulièrement appréciés : Amédée

Prouvost, Léon Wibaux et Charles Droulers. Ils y jouèrent la comédie, puis en

association écrivirent chaque année une petite revue, dans laquelle ils

montraient autant de verve que d'esprit: Ces revues étaient le clou de la

soirée « théâtre Albert» du 1" janvier. L'un après l'autre tous les

cousins et toutes les cousines de tous âges (y compris mon frère, mes sœurs, ma

femme et moi-même) ont tenu un rôle dans ces revues ou joue la comédie. Aucun

de nous n'a perdu le souvenir des joyeuses répétitions et des émotions -

quelquefois du trac - de la générale et de la grande première. Ces soirées de

l’An nouveau réunissaient dans la joie parents et enfants.

Comme celle de tous les jeunes ménages de tous les temps, -notre existence

de 1906 à 1914 fut intensément active : diners, soirées dansantes, voyages

fréquents à Paris, puis en aout longues vacances. Rita animait par son entrain

toutes ces réceptions et une semaine sur deux, nous passions un large weekend

dans la capitale. L'élégance de la tenue était à cette époque le souci majeur

des Messieurs comme des Dames. Pour vous donner une précision, il était de

règle, a partir de onze heures du matin, de porter sur les Boulevards le

chapeau haut de forme et des gants, au moins tenus a la main. Les snobs y

ajoutaient un monocle et une canne. Les grands rendez-vous de la société «

chic» étaient en fin de matinée l'Avenue du Bois et surtout la partie de

l'Avenue de Longchamp dénommée « Avenue des Acacias » ou par antiphrase « les

sentiers de la vertu ». Que de cavaliers et d’amazones! Le soir dans les

restaurants ou les salles de spectacle, l'habit et le chapeau claque étaient de

rigueur; dans les petits théâtres le smoking était toléré. Les dames étaient en

robes largement décolletées: leurs chapeaux de dimensions extravagantes étaient

couverts des plumes des oiseaux les plus rares, notamment des aigrettes.

L'hiver c'était un déploiement de fourrures, d'étoles de zibeline, d'hermine ou

de chinchilla.

Comme mes parents j'aimais le théâtre: Rita aussi: nous allions souvent

voir les auteurs contemporains et redécouvrir les classiques. A chaque week-end

parisien nous assistions a trois ou quatre représentations.

Entre 1906 et 1914, nous n'avons jamais manque la pièce annuelle d'Henry

Bataille, Maurice Donnay, Porto-Riche, Henry Bernstein, Alfred Capus, Flers et

Caillavet, Sacha Guitry, les grands chefs de file, qui ont connu des succès

considérables et dont aucune production ne laissait un spectateur indifférent.

Le public était alors plus restreint, mais plus cultive que celui de nos jours.

Ses réactions étaient vives, passant d'un enthousiasme sans retenue a une

sévérité extrême devant un texte ou une interprétation de valeur discutable.

Dans les premières représentations, d'une pièce à succès, les entractes -

actuellement moroses - étaient brillants : on y retrouvait de nombreux amis et

des personnalités marquantes de la politique, du turf, du monde ... ou du

demi-monde.

Un auteur dramatique affaibli par la maladie, qui ne produisait presque

plus, était auréolé d'une gloire sans seconde : Edmond Rostand. Le triomphe en

1897 de « Cyrano de Bergerac " demeure l'un des grands souvenirs de ma

jeunesse. Un acteur de génie, Coquelin, créa le rôle. A la veille de la

première, l’auteur et ses interprètes se demandaient comment le public

accueillerait ces cinq actes en vers évoquant le XVIIe siècle. Ce fut du

délire. Notre pays portait encore moralement le poids de l'humiliation de 1870:

ce coup de cymbales, le panache du héros et aussi le cote sentimental cher au

Français, provoquèrent un choc de fierté nationale. Dans la même veine, en

1900, Edmond Rostand nous donna « l'Aiglon », avec la grande Sarah-Bernhardt,

dans le rôle du Duc de Reichstadt.

En 1910 fut créé « Chantecler ». Edmond Rostand avait confie à Coquelin le

rôle du coq. Celui-ci mourut subitement et « Chantecler » fut joué par Lucien

Guitry. La pièce, riche en vers magnifiques, fut discutée sur le plan scénique.

Ce demi -échec fut très sensible à l'auteur. On organisa alors, en son honneur,

sous le couvert d'une fête de charité, une matinée au théâtre Sarah Bernhardt

ou des extraits de son œuvre théâtrale devaient être interprétés par les

meilleurs artistes de Paris. Rila et moi, étions au grand rendez-vous de ses

admirateurs. En apothéose finale, on obtint qu'Edmond Rostand monte sur le

plateau et dise plusieurs poèmes dont l'hymne au soleil de « Chantecler ».

Avant qu'il put commencer, la salle debout l'acclama pendant plus de dix

minutes. Cet hommage d'une sincérité bouleversante est demeure l'une de nos

grandes émotions de théâtre. » « Souvenirs de famille » Par Albert-Eugène

Prouvost, 1960

Documents Philippe Cavril

Edmond I Charles Joseph Prouvost) au 48, boulevard de ParisCette demeure, celle d'Albert-Félix Prouvost, est au 50, boulevard de Paris; nous pouvons entrevoir la maison suivante dans le prolongement, au 48, habitée par les Edmond Prouvost; le 44 était la demeure des Charles Droulers-Prouvost.

Chez Edmond I Charles Joseph Prouvost), fils d’Henri III Prouvost

Chevalier de la Légion d’honneur le 15/10/1921

Industriel

Président du Consortium du Nord,

Président des Tuileries de Beauvais,

Administrateur de Poliet et Chausson,

Administrateur de la Société Silva Plana

Administrateur des Constructions électriques de France

Marié le 31 mai 1887, Roubaix (59, Nord), avec Jeanne Eloy 1867-1948, de l’ancienne famille Eloy, de Linselles.

Au 44, boulevard de Paris, Charles-Henri et Joséphine Droulers-Prouvost

Industriel

distillateur, né le 8 novembre 1838,

Wasquehal, décédé le 16 septembre 1899,

Douai (60 ans).

marié le 23 mai 1864,

Roubaix, avec Joséphine

Prouvost

Les Eloy-Duviller, ses beaux parents, habitaient le 67, boulevard

de Paris

Ses voisins sont les Jean

Bossut-Screpel au 69, les Paul Delannoy-Jonville au 71, les Amédée

Prouvost-Lorthiois au 73.

73, boulevard de Paris

Coté jardin chez Amédée 3 Prouvost-Lorthiois.

Dans l'album personnel du poète Amédée Prouvost, probablement sur le boulevard de Paris.

Amédée

3 au violoncelle avec sa mère au piano dans le salon de musique

du 113, boulevard de Paris à Roubaix. Derrière ses trois

soeurs.

|

Jean |

BOSSUT-SCREPEL |

69 |

|

Paul |

DELANNOY-JONVILLE |

71 |

|

Amédée |

PROUVOST LORTHIOIS |

73 |

Félix Réquillart, né le 22 septembre 1843,

Roubaix (59), décédé le 16 février 1897, Roubaix

(59) (à l'âge de 53 ans), marié le 10 juillet 1872,

Tourcoing (Nord), avec Eugénie Roussel, née le 26 juin 1850, Tourcoing

(59), décédée le 27 novembre 1915,

Roubaix (59) (à l'âge de 65 ans), petite fille de Charles Germain

Roussel, Industriel savonnier, maire de Tourcoing, président du Conseil

d'Arrondissement, président du Conseil des Prudhommes, né le 21 février

1821 - Tourcoing (Nord), décédé le 26 octobre 1879 - Tourcoing (Nord),

lui-même fils de Chrétien Joseph

Roussel, écuyer 1783-1851, négociant, juge de paix, conseiller municipal

de Tourcoing et Adélaïde Dubois de Crancé de Livry 1786-1849

Photo appartenant à la collection de Monsieur Maury

· « L’hôtel Réquillart-Roussel a été édifié vers la fin des années 1880 par l’architecte Edouard Dupire-Rozan. Cette construction s’insérait dans l’ensemble des grands hôtels particuliers qui constituaient le pendant de ceux toujours en place coté pair, et qui furent détruits dans les années 1960. L’articulation des masses de l’habitation répond à la position privilégiée sur le boulevard, à l’angle de la rue de Dammartin. Ainsi, la composition de l’angle est une intéressante variation sur le thème de la rotonde, ici sur un plan oblong, non circulaire. La haute toiture accentue cette fonction d’articulation des deux rues. Edouard Dupire-Rozan a signé au moins une dizaine d’habitations sur le boulevard, dont la moitié subsiste aujourd’hui.

· Il y a de fortes chance que le jeune futur compositeur tourquennois Albert Roussel ait séjourné quelque temps ici. Les Réquillart-Roussel étaient en effet ses oncle et tante et l’accueillirent après le décès de ses parents en 1876. C’est d’ailleurs à Roubaix qu’il prit des leçons d’harmonie dans les années 1890.

· Le premier siège social de la société Damart s’y installa en 1953. La destruction de l’édifice ne semble pas avoir été motivée par le renouvellement urbain ou la pression foncière, puisqu’il a été remplacé par un parking… » Monsieur Gilles Maury Rédacteur en chef de Gens & Pierres de Roubaix, Vice-président de la Société d’Émulation, Architecte, enseignant ENSAPLille et HEI. Photographie Collection Gilles Maury La photographie est tirée de L’Architecture et la Construction dans le Nord, 1905, n°12, p.159.

dont

Félix Charles Réquillart, né le 10 octobre 1874, Tourcoing (Nord), décédé le 3 novembre 1972, Roubaix (Nord) (à l'âge de 98 ans).

Marié le 9 février 1912, Roubaix (Nord), avec Jenny Bossut, née le 15 mars 1890, Roubaix (Nord), décédée le 15 février 1960, Roubaix (Nord) (à l'âge de 69 ans), fille de Maurice Bossut, né le 1er mai 1862, décédé, négociant.

Marié avec Thérèse Auguste-Dormeuil, née le 25 octobre 1866, Paris VIII, décédée le 29 mars 1946, Paris XVI (à l'âge de 79 ans), petite fille de Charles-Auguste Auguste-Dormeuil, Négociant, président des Tissus Auguste-Dormeuil, né le 10 avril 1833 - Esquermes (Nord), décédé le 13 août 1895 - château de Croissy-sur-Seine (Yvelines) : le château de Croissy est situé sur la commune du Croissy-sur-Seine, dans le département des Yvelines. Le château fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 18 mai 19751. Remaniement du château dans la première moitié du XVIIIe siècle pour Georges Gougenot de Croissy. L'actuel château fut bâti entre 1750 et 1770. En 1779, il devient la propriété de Jean Chanorier, dernier seigneur de Croissy. Il passa au début du XIXe siècle à Jean-Louis Lapeyrière, receveur général de la Seine, père d'Augustin Lapeyrière et beau-père du maréchal Bessières. La famille Girod de l'Ain y réside en 1824, puis en 1845 le comte Jacques Charles Duval d’Éprémesnil. La famille Auguste-Dormeuil l'acquiert en 1881.

Documents Philippe Cavril

Les tous premiers numéros du boulevard, pas aussi recherchés.

Au 16, les Eugène Motte-Vanoutryve.

Les entrepots Grimonprez-Delcourt du 6 à 10, boulevard de Paris.

Avant-Après

Merci d'apporter tous documents, photos, témoignages: tprouvost@pourvouslesprinces.com Thierry-Prouvost-蒂埃里·普罗沃 Pour vous, les princes !-为了您,王子!Manufactures Royales du

Dauphin 皇家海豚工廠

Thierry-Prouvost-蒂埃里·普罗沃 Pour vous, les princes !-为了您,王子!Manufactures Royales du

Dauphin 皇家海豚工廠Association " Le Paris du Nord" 協會 "北部巴黎